银行股涨势如虹,净息差和不良率却“倒挂”,银行盈利承压如何破局? 银行股一年综合上涨率2022年 银行股频繁上演大起大落走势

2025.07.07

本文字数:2910,阅读时长大约5分钟

作者 |第一财经 亓宁

与银行股在资本市场上涨势如虹形成鲜明对比的是,行业的盈利和不良压力仍引人担忧。近期,随着银行年度股东大会密集召开,关于银行利润与成本“一下一上”趋势的讨论再度升温,焦点指标仍是净息差与不良率。

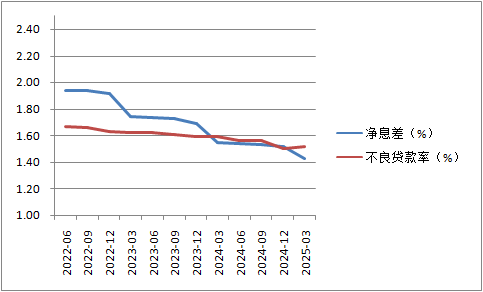

根据国家金融监督管理总局披露的数据,今年一季度,银行业整体净息差指标首次低于不良率,引发市场关于二者“倒挂”的讨论。多位受访人士对第一财经表示,在微观层面二者直接可比性不高,但其中释放的经营压力信号的确值得关注。

银行经营面临考验,行业破局紧迫性增加。在业内看来,接下来,在利息收入和信贷资产质量继续承压的背景下,银行仍需在其他资产收益和非息业务上下功夫。

净息差与不良率“倒挂”说明什么

行至年中,作为A股年内最能涨的TOP2板块之一,银行股年内涨幅已超过18%,其间不少银行因受资金青睐股价屡创新高。不过,“半年考”成绩披露期临近,市场对银行盈利压力的关注度也进一步提升。

一季度,多数上市银行盈利表现低于预期,财报披露后一度引起市场波动。而从行业整体情况来看,一个值得关注的变化是,银行业净息差首次低于不良贷款率——金融监管总局数据显示,今年一季度,我国商业银行净息差进一步收窄至1.43%,较去年四季度末下降了9个基点(BP),同时不良贷款率上升了0.01个百分点,达到1.51%。

最近三年商业银行净息差与不良率变动(数据来源:国家金融监督管理总局,Wind)

其中,国有大行、股份制银行、城商行、民营银行、农商行的净息差分别为1.33%、1.56%、1.37%、3.95%、1.58%。不良率方面,国有大行和股份制银行最低,分别为1.22%和1.23%,城商行和民营银行的不良贷款率为1.79%和1.76%,农商行不良贷款率则达到2.86%。

面对净息差与不良率首度出现明显“倒挂”,有分析认为,银行业面临净息差难以覆盖三大成本即信用成本、运营成本、资本成本的压力。在这一背景下,一季度也被视为银行业发展的重要拐点。

Wind数据显示,今年一季度,42家A股上市银行中,共有9家净息差数值低于不良率数值,包括1家国有大行、2家股份行和6家城农商行(4家城商行、2家农商行)。

不过,多位金融行业人士表示,银行业的经营压力客观存在,但将净息差与不良率直接比较的参考意义有限。

“首先,不良贷款率与净息差的(计算)分母不同,一个是生息资产,一个是贷款总额,对比基础不同;其次,两项指标属性不同,不良率属于存量概念,净息差属于流量概念。”一位资深业内人士对第一财经表示,相关指标的一下一上能够反映出银行业的经营压力,但对二者进行单纯的数字比较并不严谨。

从信用成本来看,资产质量是最直接的影响因素。有券商分析人士称,若从存贷款盈利对信用成本的覆盖角度分析,净息差与不良贷款净生成率的比较或更具参考性。

在上市银行财务披露口径中,净息差即净利息收益率为净利息收入与总生息资产平均余额的比值,不良贷款率则为不良贷款余额与客户贷款及垫款总额的比值。

截至今年一季度末,42家上市银行资产总额约为314万亿元,其中生息资产规模约为237万亿元,贷款总额约为182万亿元,贷款在总资产和生息资产中的比例分别为六成和八成左右。

盈利持续承压,破局空间或在息差之外

进入利率下行通道,银行经营面临持续考验是现实,尤其面对资产质量边际下滑、拨备对净利润反哺支撑作用削弱,银行业正试图通过其他利息收入和中收破局。不过,市场波动等不确定性因素也在加剧转型难度。

对于今年一季度银行盈利低于市场预期,中金公司银行业分析师林英奇表示,主要干扰因素来自三方面:一是息差压力仍在,二是债市波动拖累其他非息收入,三是个贷资产质量承压削弱拨备反哺作用。“尽管行业整体不良率仍在下行,但具有前瞻作用的逾期率有所回升,体现出后续潜在的不良生成压力。”他在报告中提出。

对于息差压力,林英奇进一步指出,尽管央行一季度并未降息,但息差仍在下行,背后主要有三方面原因。首先,贷款和债券重定价导致资产收益率下行;其次,一季度信贷需求偏弱,利率较低的短期对公贷款和票据融资增速快于中长期对公贷款和个人贷款,资金供过于求的环境下,前三个月新发放对公贷款利率下行13BP,导致新投放资产利率偏低;再次,居民和企业消费投资倾向偏低、储蓄倾向较高,导致定期存款增速高于活期存款,银行同业存款流失后通过存单、定期存款等方式补充流动性,也导致负债成本黏性较强。

事实上,根据安永报告数据,截至2024年末,58家A股和港股上市银行的平均净息差为1.52%,已连续5年下降,其中最近3年均低于2%。

而随着净息差持续收窄,A股市场已有近八成银行净息差低于市场利率定价自律机制提出的1.8%警戒线,其中多家净息差在一季度已降至1%边缘;港股市场上,盛京银行去年末的净息差已降至0.8%。未上市银行中,部分规模不小的城农商行则呈现更紧迫的信号,比如山西银行的净息差已低至0.57%。

从一季度召开的年度业绩发布会和近期召开的股东大会释放的信息来看,银行业净息差进而盈利承压的趋势尚未有明显触底信号。安永大中华区金融服务高增长市场主管合伙人许旭明对第一财经表示:“银行净息差预计未来一段时期还会继续下行,但也不会一直下行下去,整体仍将处于合理区间。监管部门也会出台相关措施稳定银行的息差水平,保证服务实体经济的能力。”

5月,新一轮降准降息和存款利率调整同步落地,银行业净息差会否进一步承压备受关注。不过,多数机构认为,本轮降准、降息、存款利率下调对银行息差的影响短期正面。尤其考虑到此次存款利率降幅大于LPR(贷款市场报价利率)下调幅度,传递出监管对银行息差的呵护信号。

招联首席研究员、上海金融发展实验室副主任董希淼对第一财经表示,下一阶段,在推动社会综合融资成本稳中有降的情况下,商业银行息差收窄压力仍然较大,还需要继续下调存款利率,以进一步压降资金成本,减缓息差缩窄的压力。除了下调存款利率之外,商业银行还应减少对存款的利息补贴以及利息之外的费用,进一步压降存款的隐性成本。

另有多位受访人士指出,无论从国际经验还是国内现状来看,我国银行业经营破局的方向仍是其他利息收入和非息收入,多元化拓展利润来源的紧迫性逐步强化。

安永上述报告指出,应对低利率时代的挑战,银行应该构建更稳健、更均衡、更有韧性的收入结构、业务结构和资产结构。去年以来,上市银行已在多个方面做“加法”和“减法”,“加法”包括把握市场机会大力发展金融市场业务,持续推动综合化经营,以及在“五篇大文章”中寻找业务新机遇等,“减法”则包括动态优化负债结构降低资金成本、严控一般性费用开支、严控新增风险等。

“在非息领域、服务领域开展业务,从成本效益角度是最‘实惠’的,带来的资本压力也是最小的。”安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡表示。不过,许旭明强调,由于自身情况不一样,不同银行在拓展非息收入方面有着不同打法,相比金融牌照更为齐全的大型银行,中小银行需要更加聚焦现有客户群、聚焦本地客户,将信贷与投行、贸易结算、财富管理等业务协同联动起来。

微信编辑| 苏小