多所“双一流”高校,开始停招学术型硕士 多所高校停止招生 多所名校部分专业停招学硕

作者 | 女兆

多所“双一流”高校,陆续有专业开始停招学术型硕士。

6月底,清华大学发布2026年硕博研究生推免专业名录。对比2025年,一个显著变化浮出水面:

多个专业的学术型硕士停止招生,多数是理工科。

这些专业,涵盖了计算机科学与技术系、建筑学院、土木工程系、水利水电工程系、机械工程系、自动化系、软件学院、化工系等多个院系。

与之对比,人文社科领域受波及较小,博士推免招生目录基本维持原状。

事实上,清华大学并非个例。近年来,多所“双一流”高校,陆续宣布部分专业停招学术型硕士。

顶尖高校不是培养学术大牛的“象牙塔”吗?这一变化,传递什么信号?

学硕缩招乃至停招,趋势越来越明显。

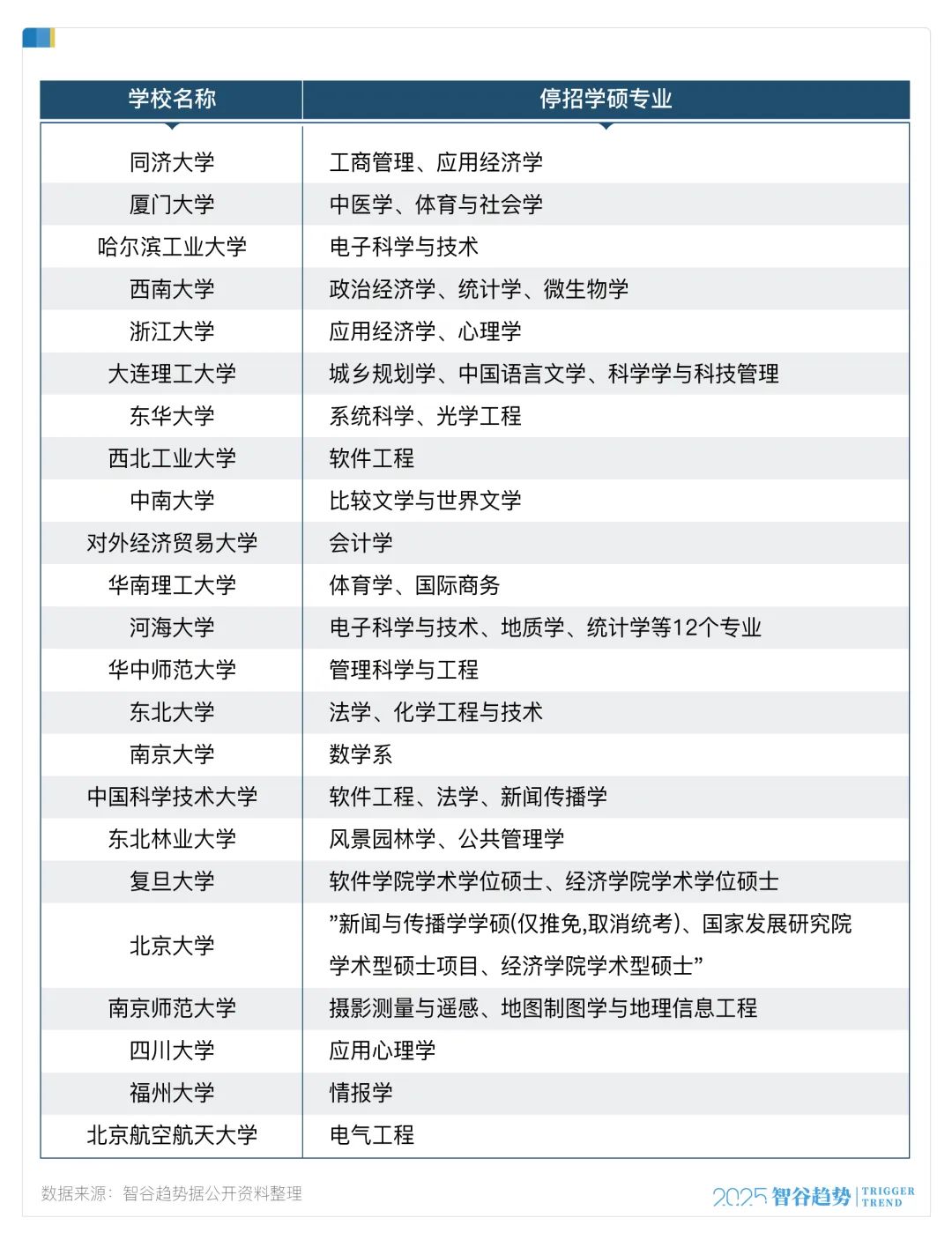

据不完全统计,近年来中国科学技术大学、复旦大学、北京大学、四川大学等多所“双一流”高校已先后宣布停招部分学硕专业。

学硕招生规模的收缩,早有政策铺垫。

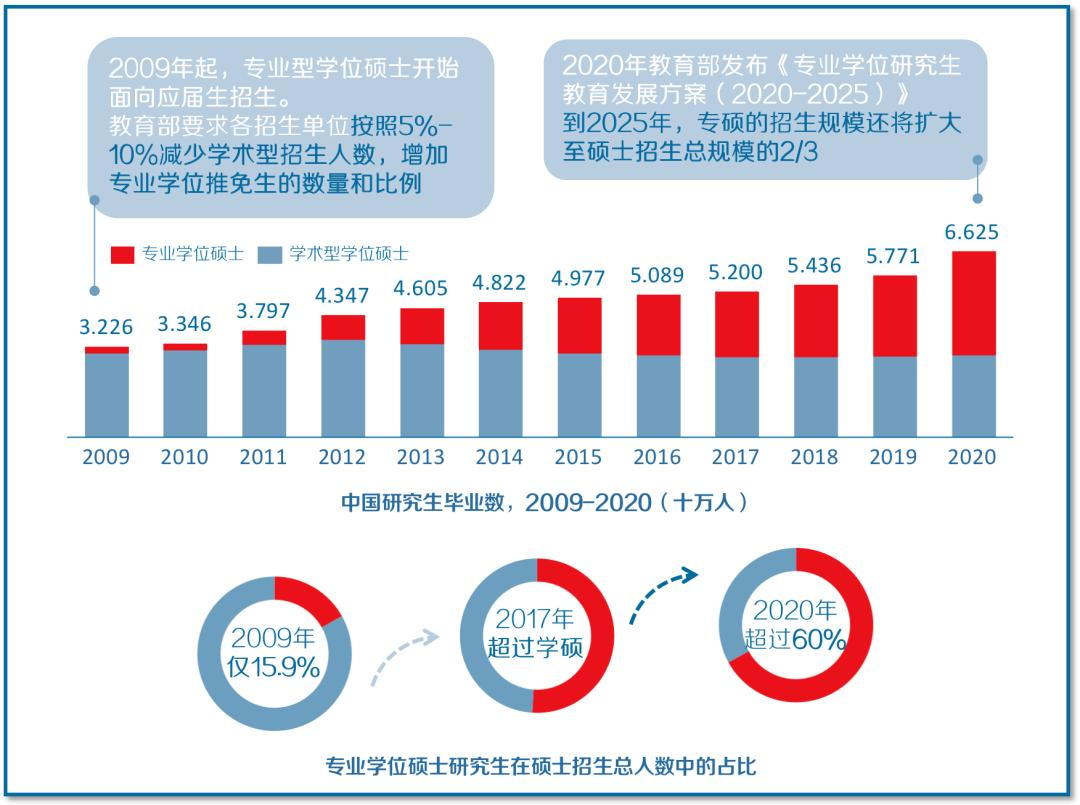

2009年,国家启动研究生培养结构调整。教育部印发通知,首次增设全日制专硕招生计划,明确其定位为服务国家经济社会发展需求,培养高层次应用型专门人才。

2010年,教育部再发通知,首次将专硕招生计划单独列示,并要求各培养单位逐步缩减学硕招生规模,同步扩大专硕招生体量与覆盖领域。

图源:数据火锅

此后十余年间,专硕占比持续攀升,从初期的15.9%增至2021年的61.9%。

其他维度,专硕也取得了巨大进步:

学位类别从47种增加到67种、学位授权点总数从37.6%增长到44.2%、授予人数从32.29%增长至56.4%。

2020年公布的《专业学位研究生教育发展方案(2020-2025)》进一步明确,到2025年需以国家重大战略与社会核心需求为导向,增设一批硕士专业学位类别,将专硕招生规模提升至硕士研究生总招生量的2/3左右。

2023年《关于深入推进学术学位与专业学位研究生教育分类发展的意见》出台,更清晰地划定了两类学位的差异化发展路径。文件明确要求:

新增硕士学位授予单位,原则上只开展专业学位教育,新增硕士学位授权点以专业学位为主。

在此政策导向下,2024年新增的1924个硕士学位授权点中,专业学位达1566个,占比高达81.4%。

这一趋势清晰表明,在未来的硕士研究生教育体系中,专硕将占据主导地位。

为什么会出现这样的变化?

学硕和专硕的区别,一个以培养具备扎实理论功底与独立研究能力的学术人才为目标,可以说是“博士预备军”;另一个则侧重塑造实践能力突出、职业素养匹配的应用型人才,旨在对接企业实际需求。

理想状态下,选择应与发展方向高度绑定——志在学术深造者选学硕,计划直接就业者选专硕。

但现实中,二者培养模式的差异模糊,毕业校招时的区分度也不大。

这种同质化,使得选择逻辑逐渐偏离发展规划,转向性价比的权衡:

其一关乎学费。

学硕学费按国家标准统一为8000元/年;专硕学费则因学校和专业而异,其中学费最高的工商管理专业,137所高校的平均学费高达4.4万元/年,是学硕的5倍以上。

其二涉及住宿。

近年高校“不为专硕提供宿舍”的争议渐起,北京大学、南开大学、南京大学、复旦大学等多所高校已在招生简章中明确相关规定,这迫使专硕不得不选择外出租房并负担高额租金。

培养模式趋同叠加经济成本的考量,导致多数选择学硕的学生,实则也是以就业为读研首要目标,而非攻读博士或从事学术研究。

如今,这种错位正在被政策纠正。

关于学术型人才的培养,也发生了一些重要的新动向。

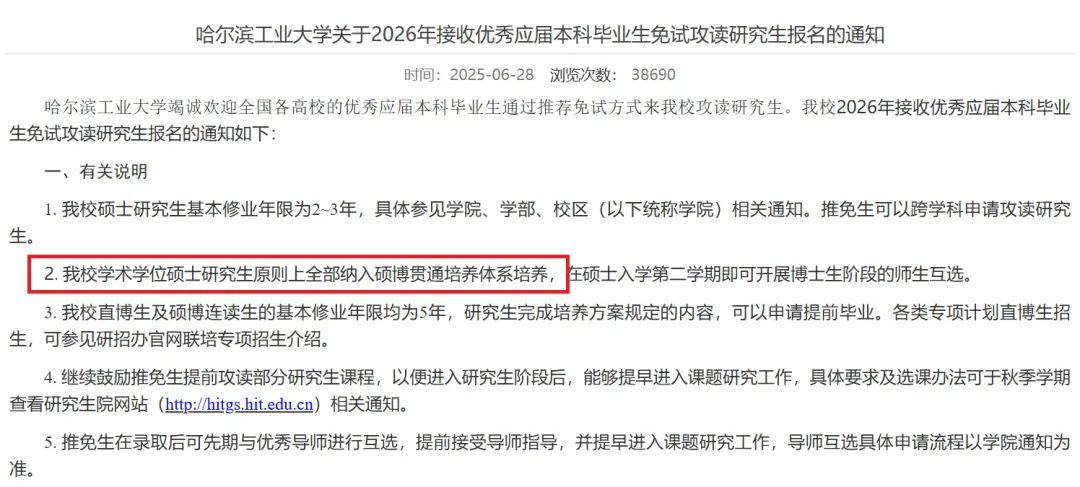

今年6月,哈尔滨工业大学发布了一则有关研究生推免报名的通知。

图源:哈尔滨工业大学研究生招生网

通知中明确提到:

“我校学术学位硕士研究生原则上全部纳入硕博贯通培养体系培养”。

这一信号揭示了高校对学硕培养路径的调整——转向直博或硕博连读的贯通式培养,让学术型人才回归学术轨道。

事实上,2020年全国研究生教育会议早已明确这一方向:“未来高层次研究人才将主要以博士教育为主,硕士生培养将主要以应用型人才,即专业硕士为主”。

学硕停招的背后,正是这一理念的深化落地。

当下,贸易保护主义的阴霾笼罩全球,地缘冲突此起彼伏,通缩压力如影随形,普通人如何在这场风暴中守护钱袋子?

我们有份“智谷趋势内部研判”,每周为你解读宏观、经济、政策、楼市等多个领域的重要动向,199元/年,全年48期,帮助大家看清趋势,直达本质的财富信号。

最近恰逢智谷趋势12周年庆!为回馈各位读者朋友,现在订阅,我们还将加赠——

1、《5节宏观分析框架课(音频)》

2、1场《下半年市场展望闭门分享》

扫码入圈,看清趋势,消除迷茫。

参考文章

软科:《多所985,停招学硕!》

联合早报:《中国学硕“停招”?》

青塔:《多所985官宣,停招学硕!》

CodeSheep:《学硕停招!研究生重大变革,来了》