绝味食品,被财务魔法打败了魔法 绝味食品被st怎么回事 绝味食品将被st解读

一家万家门店的卤味帝国,在5年间隐匿超过7亿元营收,最终引来了监管的利剑和资本的冷遇。

文/每日资本论

突然,这家万店卤味帝国的人设一夜崩塌了。

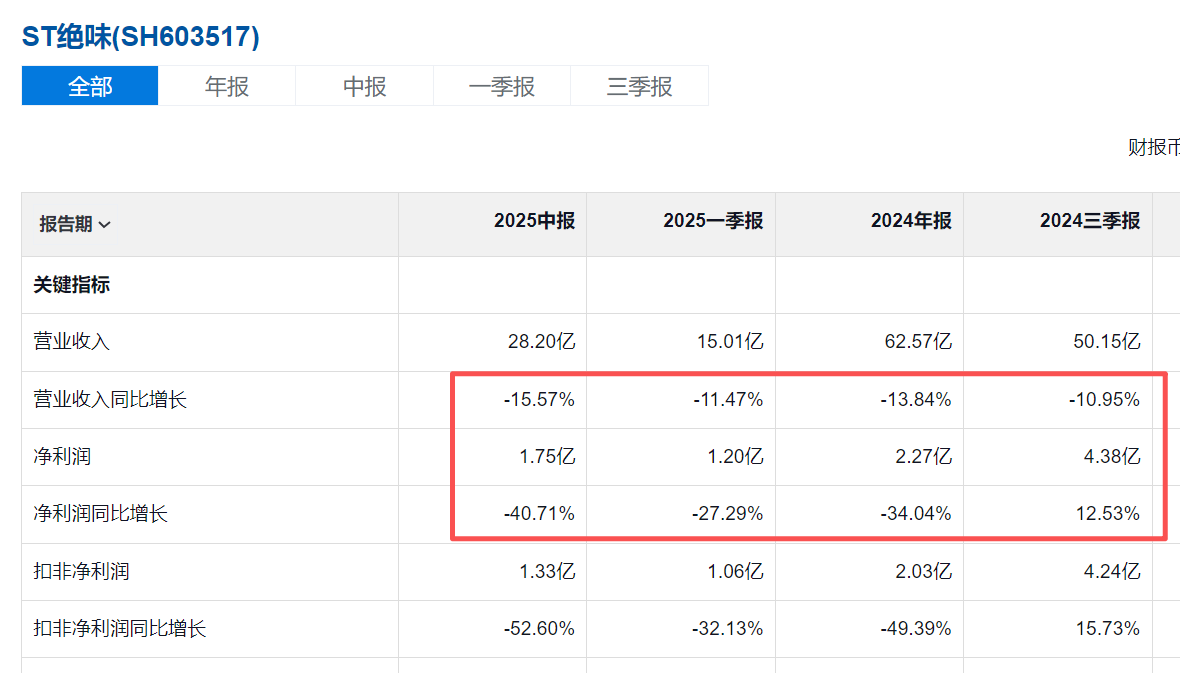

9月24日,绝味食品股份有限公司(下称,绝味食品)开盘即一字跌停。截至当日收盘其股价为13.77元/股,总市值83.45亿元。这是其连续第二个一字跌停板。9月23日,绝味食品被正式“戴帽”ST,股票简称变更为“ST绝味”。

此前,湖南证监局的一纸《行政处罚事先告知书》揭开了绝味食品长达5年财务造假的事实。2017年至2021年,绝味食品未确认加盟门店装修业务收入,导致各年度报告少计营业收入,占对应年度公开披露营业收入的比例分别为5.48%、3.79%、2.20%、2.39%和1.64%。

据相关媒体累计测算显示,涉事期间合计少计营业收入超过7亿元。这意味着在公司高速扩张的黄金期,其公开财务数据始终存在着系统性偏差,此番操作也被戏称为“反向造假”的财务魔法。

湖南监管局认为,绝味食品上述行为涉嫌违反《证券法》等相关法律规定。为此,该局决定对绝味食品责令改正,给予警告,并处以400万元罚款;对时任董事长兼总经理戴文军给予警告,并处以200万元罚款;对时任财务总监彭才刚给予警告,并处以150万元罚款;对时任董事会秘书彭刚毅给予警告,并处以100万元罚款。此次处罚共计850万元。

对于绝味食品此番“操作”,部分投资者在股吧里发泄着不满,“这就是前几年鼓吹的“鸭脖子”茅?”甚至有网友调侃认为ST绝味应该改名叫“ST绝食”。现在的问题是,这家拥有万余家门店的卤味巨头此刻已经站在了生死存亡的十字路口,其又将如何重新获得消费者和资本市场的信任呢?“反向造假”又到底为了什么?

众所周知,通常情况下,大多数上市公司为了粉饰业绩会绞尽脑汁虚增利润,而绝味食品却在5年时间悄悄隐藏了超7亿收入,初看起来的确令人匪夷所思。

关于绝味食品“反向造假”事件的动机,市场上有不同猜测。部分观点认为,在卤制品行业竞争加剧、增长放缓的背景下,绝味此举可能是为了平滑业绩,隐藏真实增速,为未来业绩释放预留空间。

但数据显示,2017-2021年公司报表一直保持“双位增长”,营收年复合增长率约14%,净利年复合增长率接近19%,且装修业务在总收入中占比不足5%,“平滑业绩”的说法缺乏足够说服力。

另一种比较符合逻辑的猜测则指向“利益输送”和“规避监管”。绝味对加盟店实行“总部统一设计、统一招标、指定供应商”的装修模式。一方面要求加盟商每四年进行一次门店装修,另一方面却将这部分收入长期挂账不确认。门店把钱打进各地“加盟商委员会”共管账户,再由该账户对外支付装修公司。由于该账户游离在上市公司体外,理论上存在“多付给供应商,供应商回流到内部人士”的套利空间。

据相关媒体的信息显示,部分加盟商加盟绝味需2年交一次加盟费,四年强制装修一次店铺,而公司规定不得私自转让店铺及经营权。这种模式下,装修收入本应成为公司稳定的利润来源,却被人为隐藏。

简单说,通过将这笔可观的装修费收入置于上市公司体系之外进行体外循环,形成了一个“小金库”,这样不仅规避了监管,更可能为部分人输送了巨额利益——如此也直接暴露了绝味食品运营模式的弊端。

作为卤味行业的“加盟模式鼻祖”,绝味凭借“轻资产扩张”策略一度登顶行业市值榜首。绝味食品长期依赖的“中央工厂+加盟门店”扩张模式,某种程度上说,这是其的魔法所在。但魔法在带来规模快速增长的同时,也埋下了内控的隐患。

绝味食品的扩张之路始于2005年,开设了第一家门店。随后,公司便开始了其全国化的征程。到2019年,绝味食品的门店数量已突破15000家;至2023年底达到惊人的近1.6万家。这种狂奔式扩张使其迅速占领全国市场,成为卤味行业的“门店之王”。

但疯狂的加盟游戏最终开始反噬其根基。据绝味财报显示,截至2024年6月底,绝味食品内地门店总数为14969家。截至目前,绝味鸭脖门店数量为10725家。照此计算,近一年多来,其门店数量减少了四千多家。

门店快速减少的核心原因就是不挣钱。绝味鸭脖在二线以下城市的店铺分布比例远高于周黑鸭等同行,乡镇店比重也显著更大,但与其下沉战略形成鲜明对比的是居高不下的价格。这种“高成本、高定价、低客流”的恶性循环成为压垮了部分加盟商的重要原因之一。

也就是说,“ST绝味”的诞生不仅是财务问题的爆发,更是长期积累的信任危机的总爆发。

事实上,绝味食品的困境不仅体现在财务层面,更深刻的危机来自于食品安全这一生命线。财务违规与食品安全隐患如同两把悬在头顶的利剑,凸显出企业内控的系统性失灵。

2025年3月,绝味鸭脖再次陷入食安漩涡。四川省西昌市市场监督管理局检查发现,绝味鸭脖门店存在22名从业人员健康证涉嫌造假的情况。彼时媒体报道称,该店长魏某表示,为图方便省事,便通过不正当渠道为各门店员工办理取得从业人员健康证明。

更为严重的是,该品牌旗下相关门店在办理《食品经营许可证》和备案证过程中,提供了这些虚假的健康证明。西昌市市场监督管理局已对此立案调查,并将涉嫌伪造国家机关印章等违法行为移送公安部门处理。

这并非绝味食品首次遇到食品安全问题。2024年4月和5月,绝味食品的产品两度因被查出李斯特菌被加拿大食品检验局、香港食物环境卫生署食物安全中心要求召回、停售下架。

更早之前的2013年至2016年9月,绝味食品共计被抽查到存在问题126次,其中有42次是加盟门店被罚款。不过因门店数量众多,每年被抽查到存在问题的门店数量为总门店数量的1%以内。

而在黑猫投诉平台上,消费者对绝味食品的投诉持续不断。其中,多数集中在食品安全问题,包含“藕片变质”“鸭食管味道很难吃,吃完后不舒服,拉肚子”等描述。显然,绝味食品多次出现食安问题,反映出其对加盟商的管控不到位,相关管理措施存在重大漏洞。

未来,绝味食品如何自救呢?

从2024年开始,绝味食品大力推行数字化转型和AI赋能,加上近期的“餐厅计划”,但这些举措能否带领绝味食品重回增长,还是未知数。此外,开发海外市场一度也是绝味食品重点方向之一。

不过,根据绝味食品的官方信息,2017年,绝味食品就已经进入新加坡市场,目前其在境外业务覆盖新加坡、加拿大等。绝味食品并未在财报中披露其境外市场的门店数量,不过其境外业务占比较低。而自去年以来,绝味食品在境外市场的收入就出现下滑。数据显示,2024年,绝味食品境外收入仅为1.01亿元,占比约1.62%,对比2023年的1.79%(1.3亿元)有所下滑。

不妙的是,行业整体增速放缓是不可忽视的背景因素。数据显示,2018年-2023年,卤制品行业的复合增长率仅为6.42%,较之前增速明显放缓。绝味食品虽为行业老大,但是其所占市场份额也仅有8%左右。行业增长失速、技术壁垒不高、竞争格局加剧,这使得绝味食品很难取得重大突破。

从消费认知看,消费者认知的变化进一步倒逼行业升级。现在,大部分的年轻消费者将低盐、低脂、低糖作为卤味消费的首选条件,这种消费升级趋势要求企业在产品创新的同时,更要建立透明的供应链管理和规范的财务运作。

在资本市场层面,相关政策引导资源向合规水平高的企业集中。这种政策导向使得卤制品企业必须同时满足食品安全和财务规范的双重标准,行业准入门槛显著提高。

简言之,绝味食品的遭遇预示着一个时代的结束:粗放加盟模式已走到尽头,精耕细作成为必然选择。任何试图通过财务手段掩盖实际经营状况的行为,最终都会在监管的探照灯下原形毕露。而面对ST带来的经营压力和市场信任危机,绝味食品的破局之路需要短期整改与长期转型相结合。现在,或许才刚刚开始。

【文章只供交流,并非投资建议,请注意投资风险。码字不易,若您手机还有电,请帮忙点赞、转发。非常感谢】