全球竞争万亿合成生物产业,中国凭什么领跑? 全球产业竞争聚焦智能制造 全球产业竞争

1995年,比尔·盖茨在他的著作《未来之路》之中写道:

人类DNA就像一个计算机程序,但远比我们创造过的任何软件都先进得多。

这不仅是一个精彩的比喻,更道出了生命的可编程本质。

如今,合成生物学技术正在将盖茨的比喻转化为现实。

合成生物学已经能够大规模合成角鲨烷、HMO等物质,打破传统化学制造的资源依赖与污染瓶颈,在千行百业掀起技术革命。

这是一个影响人类命运的万亿级产业,也是全球科技竞争的战略制高点。

在这一关乎未来的竞争中,中国为何更有优势?

什么是合成生物学?

要理解这个概念,不妨先从“肉”说起。

我们生活中吃的“肉”,通常有两种——一种是猪牛羊等动物自然生长的“传统肉”,一种是大豆、豌豆等植物加工的“植物肉”。

近年来,一种全新的“人造肉”——细胞培养肉,正逐渐走进公众视野。

其制作方法是,从动物身上提取少量干细胞,在模拟体内环境的培养基和大型生物反应器里,让这些细胞慢慢分裂、生长,最终形成肌肉组织。

细胞培养肉

这种让肉在培养皿和试管里“长”出来的技术,正是合成生物学的典型应用。

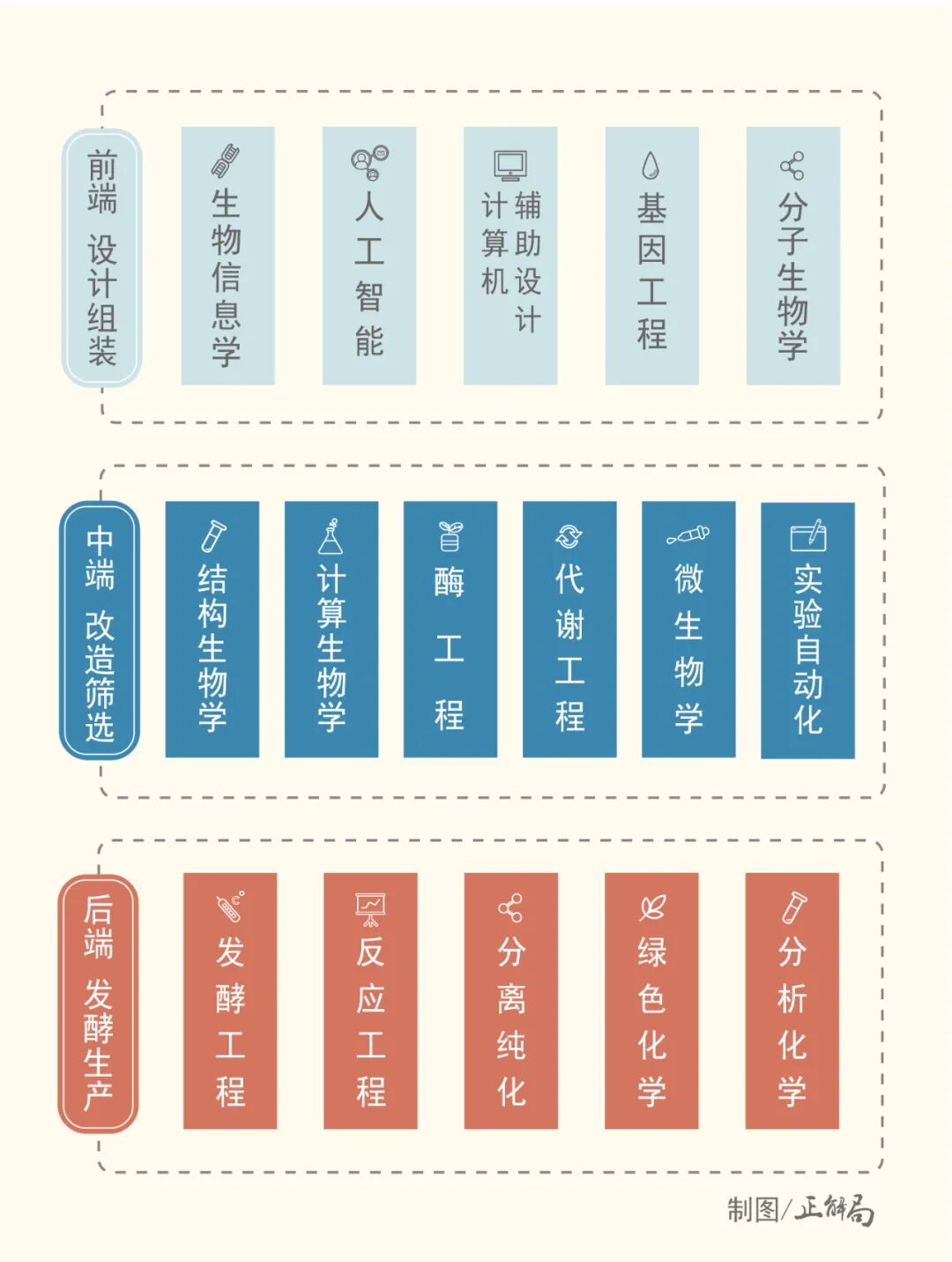

从这个案例中不难发现,合成生物学自带强烈的“工程设计”属性——它不只是单纯的生物学研究,还深度融合了工程学的“系统构建”思维、计算机科学的“可编程”逻辑,并涉及材料科学等领域。

合成生物学是多学科交叉产物

(资料来源:瑞德林官网,长城证券产业金融研究院等。制图/正解局)

简单地说,合成生物学就是用工程化的思路改造生物,让细胞按人类需求生产各种物质。

这种“赋予生物新功能”的能力,让合成生物学拥有了“点石成金”的潜力。

也正因如此,合成生物学有望为人类面临的诸多棘手问题提供全新的、甚至是颠覆性的解决方案。

前段时间,《人民日报》一篇题为《120万一针,癌细胞清零?癌症患者的“救命稻草”为何遥不可及?》的报道,再次将CAR-T细胞疗法推至公众视野的焦点。

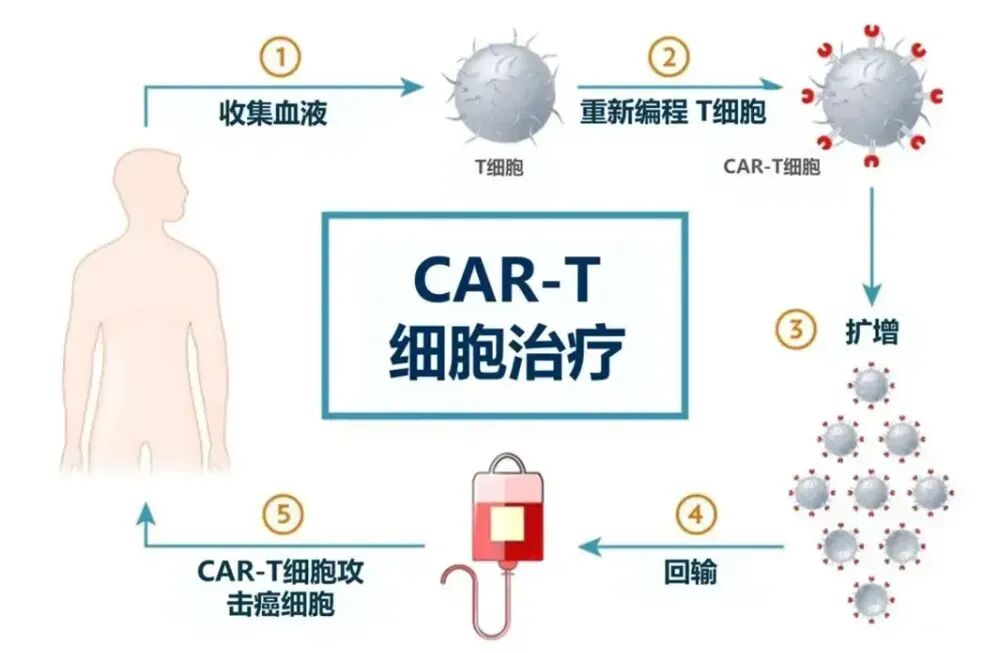

CAR-T疗法,全称为“嵌合抗原受体T细胞免疫疗法”。

通俗来讲,这种疗法是科学家从患者体内提取T细胞(一种关键的免疫细胞),再通过基因工程技术,为其装配可识别癌细胞的“导航系统”——即CAR(嵌合抗原受体)。

这些经过改造的“超级免疫细胞”——CAR-T细胞,在体外扩增后又回输至患者体内,就能够定向清除癌细胞。

CAR-T细胞治疗

(资料来源:Centre For Clinical Haematology)

CAR-T疗法虽然价格昂贵,却也为无数患者带来了生机。

正是有了合成生物学提供的工程化改造的方法论和技术工具,CAR-T疗法才走向成熟。

世界经济论坛发布的《2025年十大新兴技术》报告中,“工程化活体疗法”赫然位列全球十大突破性技术。

这项将合成生物、精准医疗深度融合的技术,正推动癌症、遗传病等领域的治疗模式发生根本变革。

除了攻克技术难点外,合成生物学还能突破产能瓶颈,改写资源依赖格局。

高端护肤品中,都会添加一种名为角鲨烷的物质,用于增强修复与保湿功能。

角鲨烷最早从深海鲨鱼肝脏提取,3000头鲨鱼才能生产1吨角鲨烷,代价高昂且不可持续。

角鲨烷

科学家将合成它的能力“赋予”酵母菌,在发酵罐中利用糖源即可实现高效生产。

根据环保组织的数据,即便在捕鲨高峰期,角鲨烷的全球年产量也仅在100-200吨左右。

现在,合成生物学已将全球角鲨烷的潜在产能推高至每年数万吨的水平。

合成生物学不仅突破了角鲨烷的传统产能瓶颈,更避免了对海洋生态的破坏。

这种模式可应用于农业、食品等领域中,彻底改变资源依赖格局,应对全球人口增长带来的粮食压力。

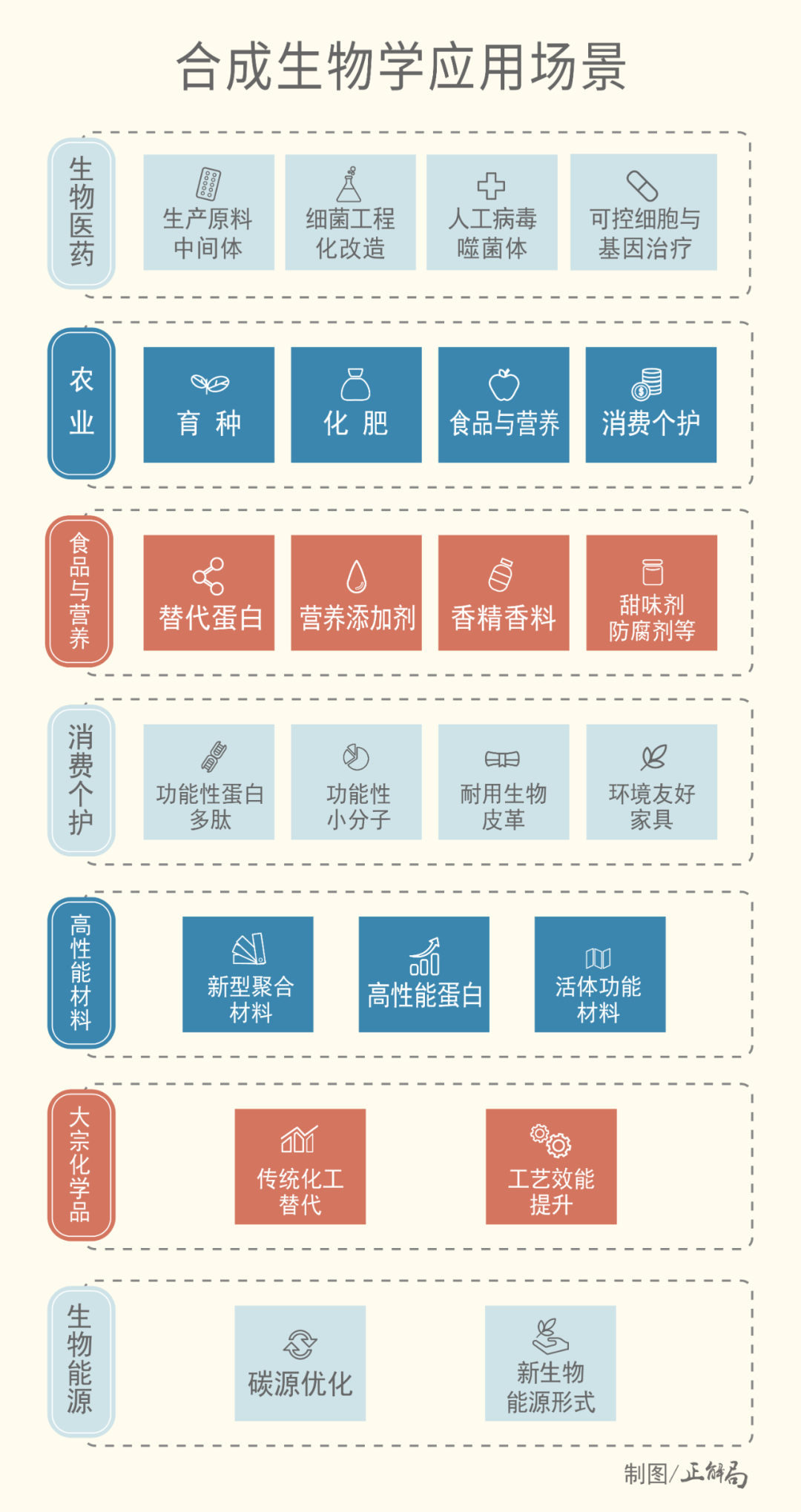

合成生物主要应用前景(制图/正解局)

更难得的是,与传统的生产方式相比,合成生物学技术更绿色、更环保。

合成生物制造过程条件更温和,原料多来源于可再生资源,从而能够显著降低能耗、减少废物和有害物排放。

例如,重要化学品1,3-丙二醇的合成生物制造,可实现CO2减排63%,原料成本下降37%,能耗减少30%。

世界自然基金会(WWF)估测到2030年,工业生物技术每年将可降低10亿-25亿吨CO2排放。

在全球积极推进“碳中和”的背景下,合成生物学为我们提供了一条通往绿色、低碳未来的产业路径。

合成生物学,被认为是继“DNA双螺旋结构的发现”和“人类基因组计划”之后的“第三次生物技术革命”。

合成生物学通过攻克技术难题、突破产能瓶颈和践行绿色制造,正在千业百行开启一场深远的技术革命。

人类现在遭遇的疾病、饥饿、环保难题,在不远的未来或许都将迎刃而解。

这场技术革命对人类影响之大,远比我们想象中的更广阔、更深远。

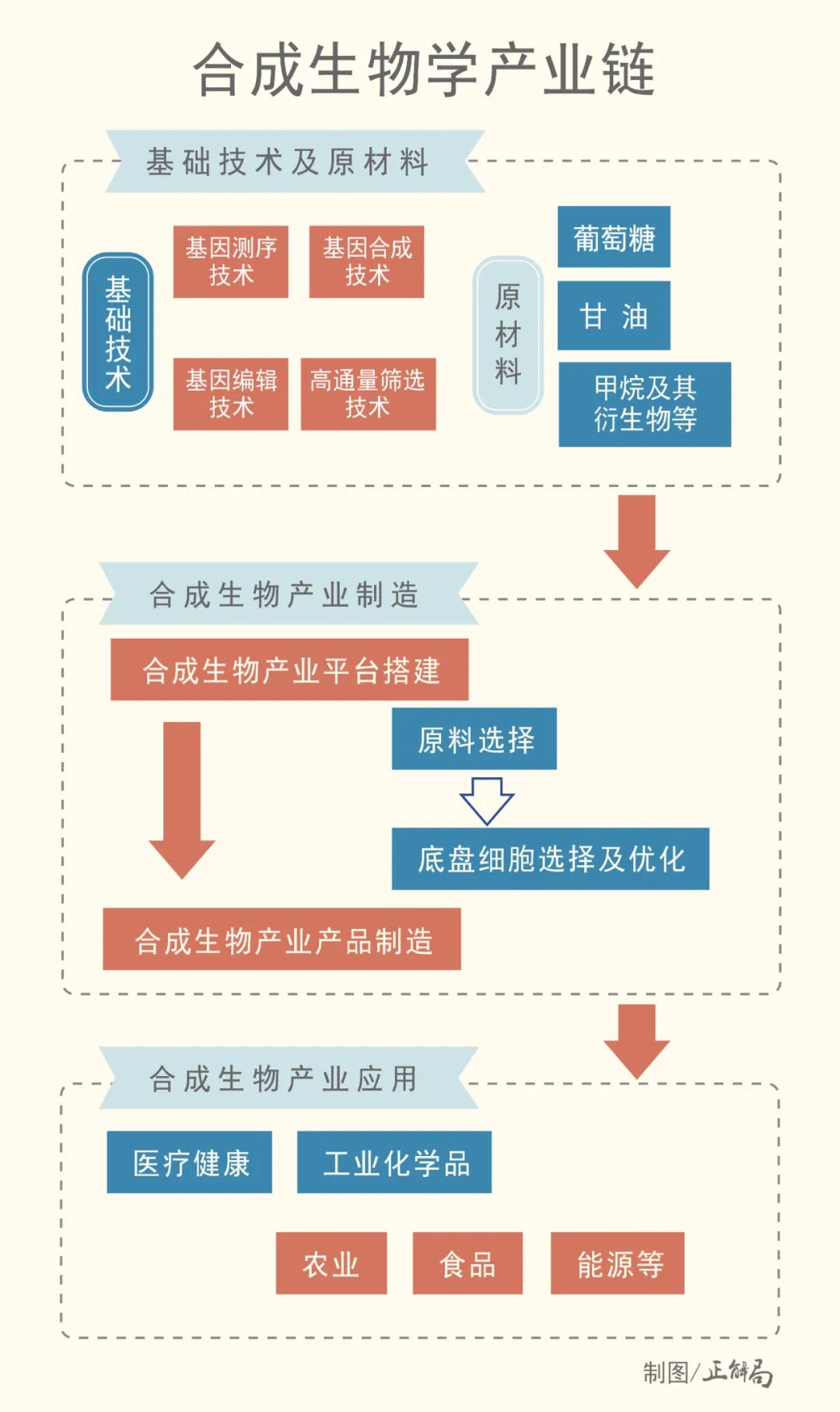

合成生物学产业链

(资料来源:前瞻产业研究院,企业预警通,国元证券研究所。制图/正解局)

合成生物学,其实早已渗透进我们的日常生活。

宝妈们熟悉的高端婴儿配方奶粉中,就藏着这项技术的“身影”。

众所周知,母乳含有多种生物活性物质,是婴儿最理想的天然营养来源。

其中,HMO(母乳低聚糖)是人类母乳中天然存在的第三大成分。

科学研究发现,HMO对婴幼儿的健康发育起到非常重要的作用,能够调节肠道菌群、抗炎抗感染,同时帮助婴儿建立起免疫系统,促进认知发育,堪称“天然营养黄金”。

也正因如此,自2016年起,雅培、雀巢、爱他美等国际奶粉品牌纷纷推出含HMO的配方奶粉,作为高端产品的核心卖点。

统计数据显示,全球已上市近千款含HMO的婴配粉产品。

含有HMO成分的婴儿配方奶粉(部分)

正解局注意到,当国际品牌争相布局HMO奶粉之际,中国企业却一直“缺席”这场产业浪潮。

除了受限于监管政策外,更关键的是,中国企业并不掌握制造HMO的技术。

HMO虽然在母乳中大量存在,却无法从牛羊乳中直接获得,只能靠合成手段制造,该技术长期被欧美企业垄断。

直到2023年10月,国家卫健委批准2′-FL(2’-岩藻糖基乳糖)和LNnT(乳糖-N-新四糖)两种HMO为食品添加剂新品种(食品营养强化剂)。

与此同时,虹摹生物、一兮生物、嘉必优等等企业通过自主研发,实现HMO的国产化生产。

中国才正式打破欧美企业对HMO产业的长期垄断,在这场全球生物合成领域的竞赛中实现“弯道超车”。

技术实现突破后,产业化的重心迅速转向产能的爬坡与扩张。

就在上个月,黄山同兮生物科技有限公司(苏州一兮生物的全资子公司)位于黄山的年产3000吨HMO生产工厂完成结构封顶,建成后这将成为全球规模最大的HMO单体生产基地。

苏州一兮生物位于黄山的年产3000吨HMO生产工厂完成结构封顶

成立于2019年的一兮生物,是国内HMO领域唯一同时具备具有自主知识产权、获批且实现产业化的公司,已布局9种HMOs单体,具备6种产业化的生产能力。

一兮生物2023年建成的300吨/年产能工厂,已成为蒙牛、伊利等企业的核心供应商,彻底扭转了国内HMO“卡脖子”局面,推动供应链自主可控。

从技术突围迈向产能领先,中国乳业有了与国际巨头同台竞争的底气。

产能提升带来的,还有实实在在的“科技普惠”。

过去,进口HMO原料价格高达500万元/吨,导致含HMO的婴幼儿奶粉售价普遍超过400元/罐,仅覆盖约15%的高收入家庭。

如今,国产产能扩大,含HMO的婴儿配方奶粉价格下降40%以上,普通家庭也能够负担得起。

除了婴儿配方奶粉外,HMO的应用场景已扩展至特医食品、保健品、美妆等领域,惠及更广泛人群。

从被国外垄断的“高端原料”,到走进大众生活的“普惠营养”,HMO的“破圈”背后,正是合成生物技术的力量。

一兮生物的HMO(母乳低聚糖)产品

2022年7月,美国Zymergen被Ginkgo Bioworks以约3亿美元的全股票交易收购,震动业界。

Zymergen是合成生物学明星企业,备受资本市场热捧,2021年4月22日上市后,市值一度突破了60亿美元。

从行业明星沦为被收购对象,核心原因是,Zymergen的旗舰产品存在重大缺陷,无法实现规模化生产,未达商业预期。

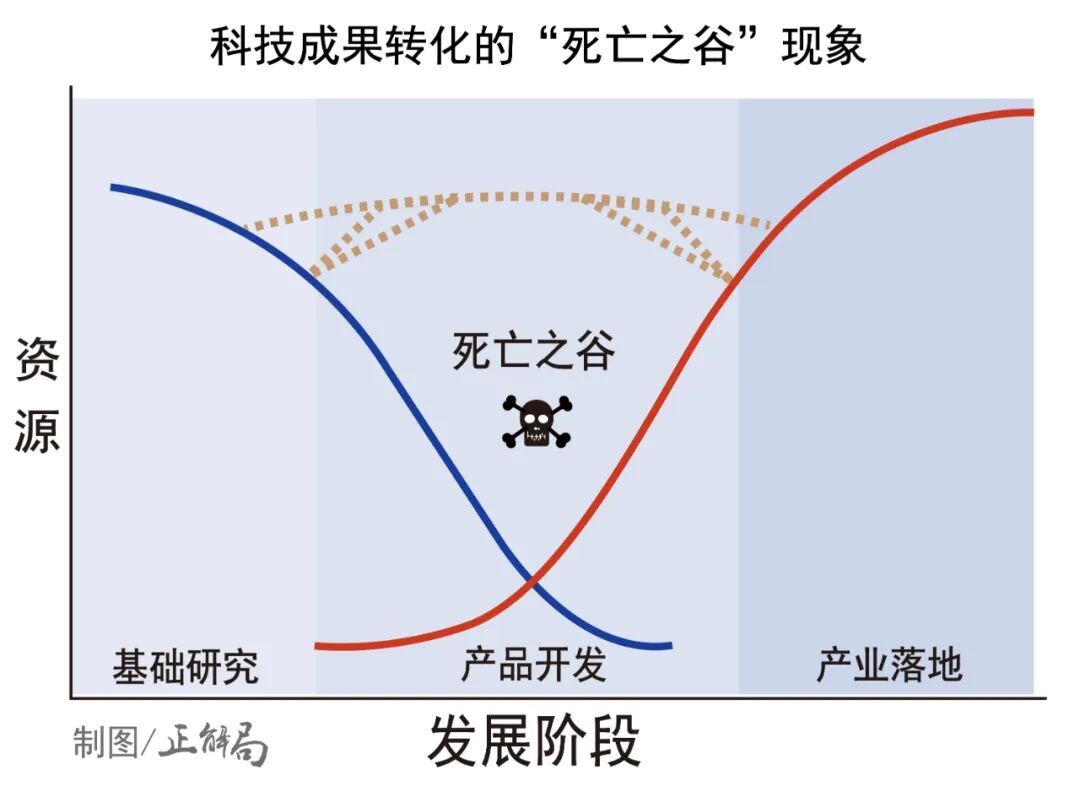

Zymergen遭遇的困境,正是合成生物学企业无法回避的“死亡之谷”难题。

Zymergen的研究人员

实验室研发完成“从0到1”的科学验证,只需要证明反应路径可行,生成目标产物。

相对而言,规模化生产则要实现“1到100”的跨越,必须同时达到“高效、低成本、高可靠”三重目标。

生物系统具有高度复杂性,现有工具难以准确预测和控制生物系统的动态行为。

许多在小烧杯里运行完美的过程,放大到大型反应罐时会出现意想不到的问题,甚至完全失败。

从实验室到工厂并非简单的等比例放大,而是一个需要重新研发、工程优化、衔接市场的再创新过程。

这一过程,被称为“死亡之谷”。

科技成果转化的“死亡之谷”现象(制图/正解局)

像Zymergen这样技术上看似成功的初创公司,都在这个过程中因为资金耗尽、技术无法放大、成本过高而受挫或消亡。

建设全球最大HMO单体生产基地的一兮生物,是如何跨越“死亡之谷”的?

在技术上,一兮生物自主构建了基因修饰菌株平台,利用人工智能和自动化技术加速生物设计过程,突破传统提取法成本高、纯度低的局限,实现核心菌种自主可控,发酵产率较行业平均水平显著提升。

一兮生物合成的母乳低聚糖HMO产品的生产仪器

具体执行上,一兮生物的专家顾问和内部研发团队下游延伸的双向融合,上下游各自“向前一步”,实现“科学语言”向“工业语言”的转化与落地。

中国制造业积累的完整产业生态,为一兮生物跨越“死亡之谷”提供系统支撑。

仅从硬件上看,一个典型的生物制造工厂,需要的原料(葡萄糖、无机盐等)、发酵设备、分离纯化设备等。

这些在中国甚至是长三角都可以“一站式”解决,极大降低了设备成本与交付周期。

以一兮生物所在的苏州工业园为例,园区已集聚生物医药及大健康企业数量超2000家,其中,合成生物学技术相关企业40余家。

在苏州工业园内,上游供给、中游放大、下游临床验证与市场开拓,均在高效半径内完成。

苏州工业园区(图片来源:苏州工业园区发布)

这种形成闭环的产业生态,不仅大幅降低了供应链与协作成本,更显著加速了从技术到产品的转化效率,为一兮生物这样的企业提供了快速迭代、规模扩张的关键保障。

不仅如此,中国还拥有大量经验丰富的生物工程人才、紧密的产学研协作机制以及庞大的本土市场。

这些优势构成强大的“飞轮效应”,推动实验室成果,以更快的速度、更低的成本、更可控的风险转化为可以大规模生产的、有市场竞争力的商品。

这正是中国合成生物学企业跨越“死亡之谷”的底气所在。

相较之下,欧美公司尽管在原始创新方面基础雄厚,却常常受制于产业链分散、工程人才不足、制造成本高企等瓶颈,在工艺放大和商业化环节面临更大风险。

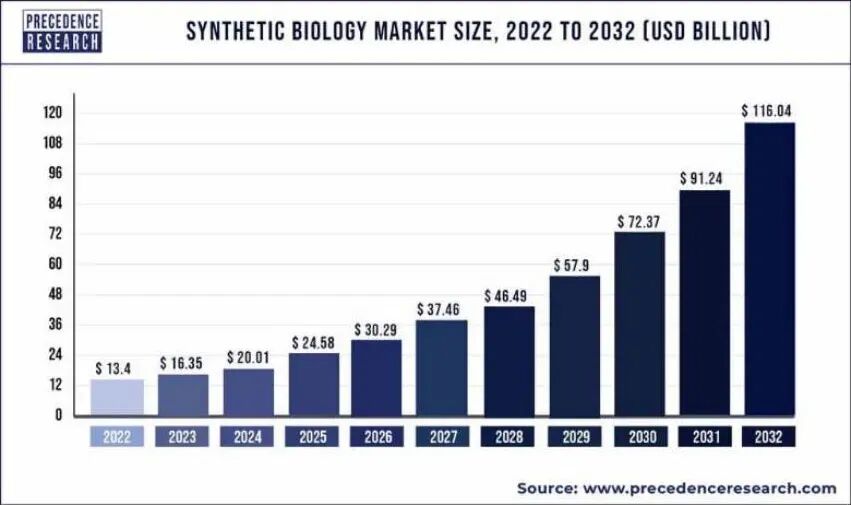

中商产业研究院发布的《2025—2030年中国合成生物行业前景预测与投资战略规划分析报告》显示,2022年全球合成生物市场规模约为122亿美元,同比增长28.42%,2023年约151亿美元,2024年约达190亿美元,2025年预计达到243亿美元。

麦肯锡进一步预测,到2030–2040年,合成生物学每年带来的经济影响可能高达1.8万亿至3.6万亿美元。

预计到2032年全球合成生物学市场规模将达到1160亿美元

(资料来源:iGEM NAU公众号)

合成生物学不仅是前沿科学领域的竞争,更是决定未来全球产业格局、影响人类命运的万亿级赛道,自然成为全球科技竞争的战略制高点。

为抢占这一制高点,美国、欧盟、英国等纷纷推出国家级合成生物学战略,加大研发投入与政策支持。

中国同样将其列为“十四五”战略性新兴产业,从顶层设计到底层支撑积极布局,构建起“技术-产业-市场”闭环发展的良性生态。

以产业链完整性为核心的竞争优势,不仅让一兮生物等企业快速崛起,更让中国掌握了主动权。

合成生物学全球竞争,中国有优势!

上一篇:荣耀的“自进化”新局:中国叙事争夺全球话语权 荣耀自进化 荣耀的进化

下一篇:走进新乳业智能工厂:低温业务双位数引领增长,“生物芯”+“数智化”双轮驱动 走进新乳业智能工厂:低温业务双位数引领增长,“生物芯” “数智化”双轮驱动