傍上 “新中式”,现制酸奶能迎来 “二次爆发” 吗? 现酿酸奶前景 酸奶新中式

作者 |餐饮老板内参七饭

新中式“吹醒”现制酸奶,

又有新品牌跑出来了

新中式这股新风,吹到哪个品类,哪个品类就能有点小生机。这次吹到了现制酸奶品类,新品牌如雨后春笋般冒出。

从上海跑出来的品牌楼下酸奶,一年左右已经开出了36家店,门店分布在北京、宁波、常州、苏州等地。

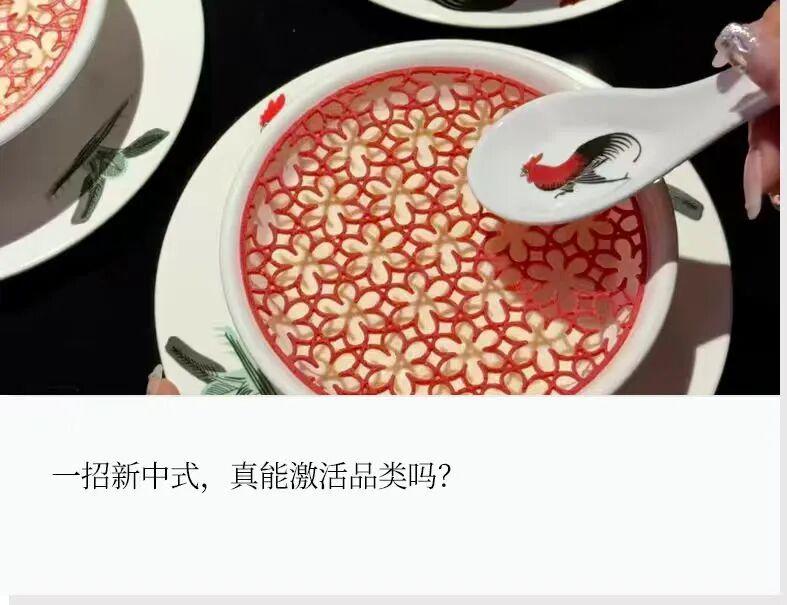

苏州首店开在了宝藏古街十全街,门店以酸奶、茶艺、器物为理念来打造中式美学空间,店中最突出的便是一整面以《汉宫春晓图》为灵感的中式壁画。

产品围绕着酸奶展开,有酸奶冰沙、酸奶碗、酸奶茶等几个系列,整体价位在20元左右。

名字和当前流行趋势一样,又长又“中式”。如上新的柿子系列新品,三颗流心甜柿伯爵冷萃碗、桂花甜柿雪沙沙,很难一口气读完。

还有借势云南风潮的品牌懒山碗,品牌理念为“用云南的花、果、茶、乳重新诠释手作酸奶”。但这并非云南品牌,也没有在云南开店。现有的13家门店,多分布在江浙一带,上海门店数最多,有6家。

产品分了雪山酪、三匙雪、雪流沙、轻酪几大类,中式意味浓厚,却不怎么好理解。价格带维持在15~25元。

这之外,还有被称为“重庆酸奶天花板”的李若桃手作酸奶铺,已经开出了55家店,重庆&四川是品牌重镇,有近50家门店,近期还在西安、青岛等地开出了首店。

李若桃主打的是“白糯米+酸奶”,产品分为了原叶糯米、坚果糯米、水果糯米以及米浆4大类,价位带在12~18元。

门店最突出的便是两个蒸糯米的大木桶,“每一粒米都是现蒸”,路过时,总能闻到香甜的糯米香。水果酸奶冰沙打底,加入现蒸的云南长白糯米,增加了口感,也增加了新奇感。

靠新中式,

酸奶品牌如何“上价值”?

这些跑出来的酸奶品牌,正用新中式来增加价值感,塑造差异化。

最基础的,便是将中式元素转化为品牌文化符号,从门店的桌椅板凳、壁画装饰,再到更具东方美学的容器,甚至是云南地方元素,都在不断强化着品牌的中式属性。

其次是中式食材的运用。透过那些“云里雾里”的产品名,不难看出在食材选择上,各品牌尽量往中式食材上倾斜,如懒山碗将云南的普洱茶元素加入酸奶中,如李若桃主打的糯米元素等。

最后是“现制与手作”,来增加产品价值感。在消费者对“预制”极其敏感的当下,门店那散发着热气的糯米大桶,无疑会增加着消费者的好感度和选择概率。

叠加了新中式价值感的新品牌,无疑带给消费者十足的新鲜感。但他们所要面对的,是整个大环境与品类的角力。

从健康标签到新中式,

现制酸奶还能“爆发”吗?

现制酸奶品类真正进入大众视野,不过两三年。2023年,在健康风潮与资本助推下,现制酸奶开始爆发,茉酸奶等品牌开始加速拓展,喜茶、奈雪的茶、古茗等新茶饮品牌也推出了酸奶产品。

与一杯奶茶相比,现制酸奶饮品的价格更高,彼时大致的数据显示,约有1/4的品牌人均消费在25~40元。

在健康风潮的催化下,现制酸奶一时风头无两,但成也健康,败也健康。有品牌爆出原料名不副实,一杯健康的酸奶可能是热量炸弹,消费者的购买欲望大幅下降。现制酸奶发展遇冷。

“伪健康”风潮之外,高价的隐患也开始显现,特别是近几年,消费者对价格的敏感度越来越高。因此有品牌推出小杯量来降低客单价,却被消费者细心地发现,每克均价不降反涨,引来无数吐槽。

高价之下,消费意愿大幅度下降,市场调研显示,60%的消费者认为目前高端现制酸奶价格偏高,愿意在价格合理时选择其他替代产品。同新茶饮赛道一样,同质化严重,一款爆品出现,其他品牌立马跟进,再小众的水果,一个月内必然“大众”。

与此同时,房租成本、人力成本不断增加,奶源、新鲜水果等原材料的成本也在不断增加。曾经最火热的赛道,如今冰火两重天。

与曾经茉酸奶等品牌的高速拓展相比,如今新跑出的新中式酸奶品牌只能说是“缓慢”,品类的天花板仍未触及。新中式带来的爆发力仍有待验证,它与品类之前的催化剂——健康风潮相比,始终少了一些与大环境的契合度。