贵上热搜!本届双十一,开场即“社死”? 贵上热搜!本届双十一,开场即“社死”?

欢迎关注我的好朋友:杠杆游戏!

撰文|蜜妹

这是@闺蜜财经的第1721篇原创

图片来源|AI自动生成

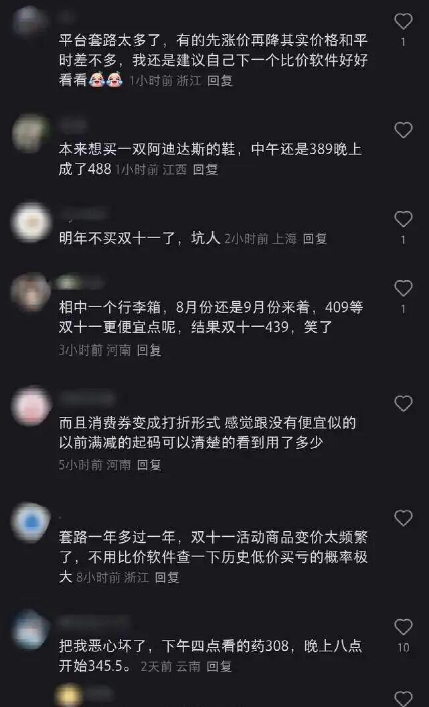

今年的“双十一”购物节吐槽声,似乎比往年来得更快一些。

2025年10月20日晚8点,淘宝天猫、京东等平台准时开启“双十一”现货售卖,然而仅过了约一小时,“双十一没便宜”的话题便冲上微博热搜。

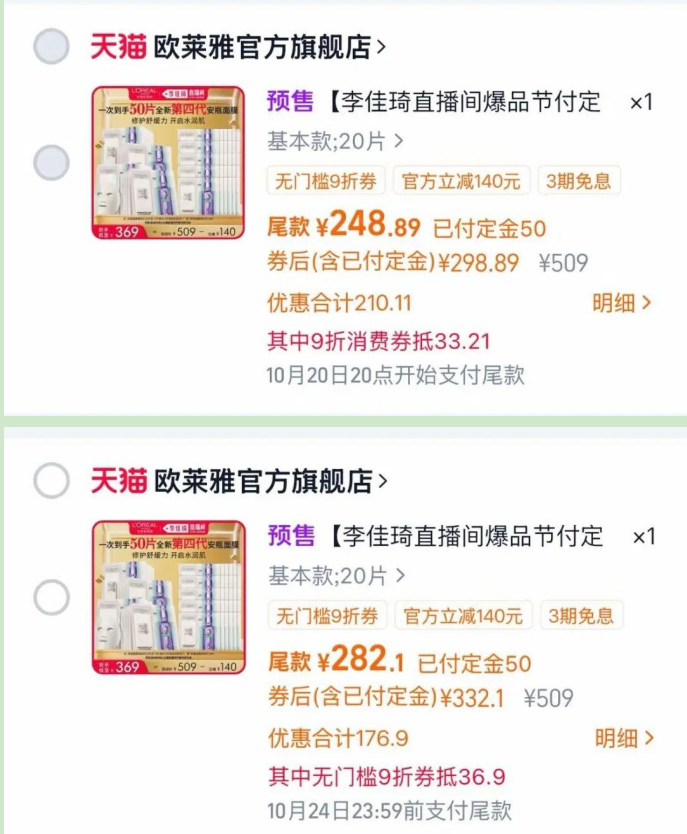

有人直言,之前的预售价格比目前现货价格还贵,算优惠比上班还累,更有用户直接甩出退款订单,直接退出游戏……

这不仅是一次偶然的情绪宣泄,而是多方博弈后的必然爆发,背后藏着平台、商家与消费者更深层的利益纠葛。

01

首先,这场舆论危机的根源,在于消费者“算法知情权”的觉醒与平台“低价”承诺之间的鸿沟。

互联网发展到现在,消费者早已不是被动的信息接收者,在各种数据软件面前,商品价格到底是不是历史最低,基本瞒不过我们。

在此背景下,平台今年大张旗鼓宣传“回归初心、告别套路、全网最低价”等类似策略,消费者的期望值肯定也被拉高,也包括蜜妹在内。

但遗憾的是,当你满心期待地打开APP,发现心仪的商品仅仅是象征性地降价,甚至价格高于平时促销,瞬间就有一种被愚弄的感觉。

更受伤还有一大波在更早的预售阶段就已经下单的朋友们,当他们发现有些商品现货价格甚至比预售的还便宜时,不知道会是啥感受?

当然不是说我们差这几十块钱。只是这种一边宣传低价,一边变相涨价、价格体系混乱的体验,很让人反感。

本来“双十一”走到第十七个年头,消费者已经购物节疲劳了,今年再搞出这么一波操作,真的很难让人再有下单的冲动。

02

更深层面来说,消费者感受到的没便宜,实际上是平台方陷入囚徒困境后,将成本与压力转嫁的结果。

如今的宏观经济环境下,低价已不是一种选择,而是生存的必需品。但如何实现既要又要的低价,成为平台无法解开的死结。

往早了说,自拼多多以“百亿补贴”撕开市场裂口后,阿里和京东就被迫卷入这场无休止的价格战。

这一策略在过去几年帮助平台稳住了用户大盘,例如,历史数据显示“百亿补贴”能显著带动成交额和用户增长。然而,低价战略的本质是“烧钱换市场”,其成本巨大。

这些成本从何而来?无非两条路径:

一是平台补贴,这侵蚀的是平台利润。从资本市场的反应来看,投资者对持续的低利润率或亏损已没有那么多耐心。

自2023年以来,分析师对阿里、京东的GMV增长预测陆续降至个位数,而对其利润率的关注则前所未有地提高。平台已经没有多少空间再进行大规模、无差别的“失血”补贴。

第二就是挤压商家利润:平台通过流量分配、营销工具等方式,要求商家提供全网最低价。

但商家的利润空间是有限的,为了在满足平台要求的同时维持生存,就采取先提价后降价策略,或者在非标品上进行伪降价,导致消费者端没便宜的体感。

还有一个不容忽视的背景是,阿里、京东等成熟电商平台早已告别了对GMV的盲目崇拜。近年来,它们甚至不再公布具体的“双十一”成交额,转而强调“高质量增长”和“盈利能力”。

这种转向在财报和分析师报告中尤为明显。例如,对阿里巴巴2025财年的业绩展望中,市场关注的焦点在于其核心电商业务的变现率和利润稳定性;京东同样面临着维持低价和改善利润率之间的平衡。

总而言之,平台既要通过低价故事吸引资本市场的注意,又要在财务报表上拿出漂亮的利润数据,这本身就是个悖论。

这种矛盾最终反映在“双十一”的具体执行上:用少数“百亿补贴”的标品作为门面,而大量商品则通过复杂的机制维持利润,从而导致了消费者体验的下滑。

03

综上,2025年“双十一”开场之后的舆论争议,是我国电商行业发展到特定阶段,各种深层矛盾集中爆发的结果。蜜妹预测,这一事件将带来以下几个影响:

首先是“双十一”的降格与日常化。这场风波可能标志着“双十一”作为全民购物狂欢节的象征性终结。未来购物节的形态将更加分散、日常化,并真正聚焦于少数爆品的极致低价。

再就是平台战略的“刮骨疗毒”。这不仅包括简化促销规则,更关键的是重塑与商家、消费者的关系,建立更透明、公平的平台生态;

最后,手握数据和社交媒体话语权的消费者,将成为未来电商格局演变中最核心的驱动力。任何忽视消费者真实体验的商业模式,都将在激烈的市场竞争中被淘汰。

商家需要利润,平台也需要增长,这都无可厚非。但当大促变成一场需要耗费巨大精力才能完成的“扫雷游戏”,这样的“双十一”注定没有赢家。

文章仅供讨论分析,不构成投资建议。本 文未注明图片均来自网络公开发布,特此说明和感谢!

本文为闺蜜财经原创,未经授权,禁止转载!如需转载,请获取授权。另,授权转载时还请在文初注明出处和作者,谢谢!

联系请加微信alioyer(备注:闺蜜财经)