全国第一,800亿光模块巨头,再冲IPO! 全球最大光模块公司 全球第9光模块巨头a股上市公司

华工科技,连放三招!

10月24日,有着“中国激光第一股”之称的华工科技发布公告称:公司将选择适当的时机完成港股上市。

单看赴港上市,在当下并不算新鲜事。此前宁德时代、海天味业、恒瑞医药等各行业巨头,都已在2025年完成了“A+H”两地上市布局。

但特别之处在于,华工科技在宣布赴港上市的同时,还发布了2025年三季报和一份对外设立投资基金的公告。

这套看似独立却又同步的“连招”,不禁让人好奇,华工科技究竟在谋划着怎样的未来?

光鲜业绩,暗藏玄机

要读懂这三招的深意,得先从华工科技的“家底”说起。

华工科技以激光装备起家,2015推出自主化汽车白车身激光焊接装备,直接打破国外近40年的垄断。

到2025年3月,董事长马新强更是公开表示:“我们的汽车车身激光焊接装备国内市场占有率超过90%,累计服务下线车辆超过4500万辆。

这还没完,真正体现公司眼光的是2019年的跨界——切入光模块领域。

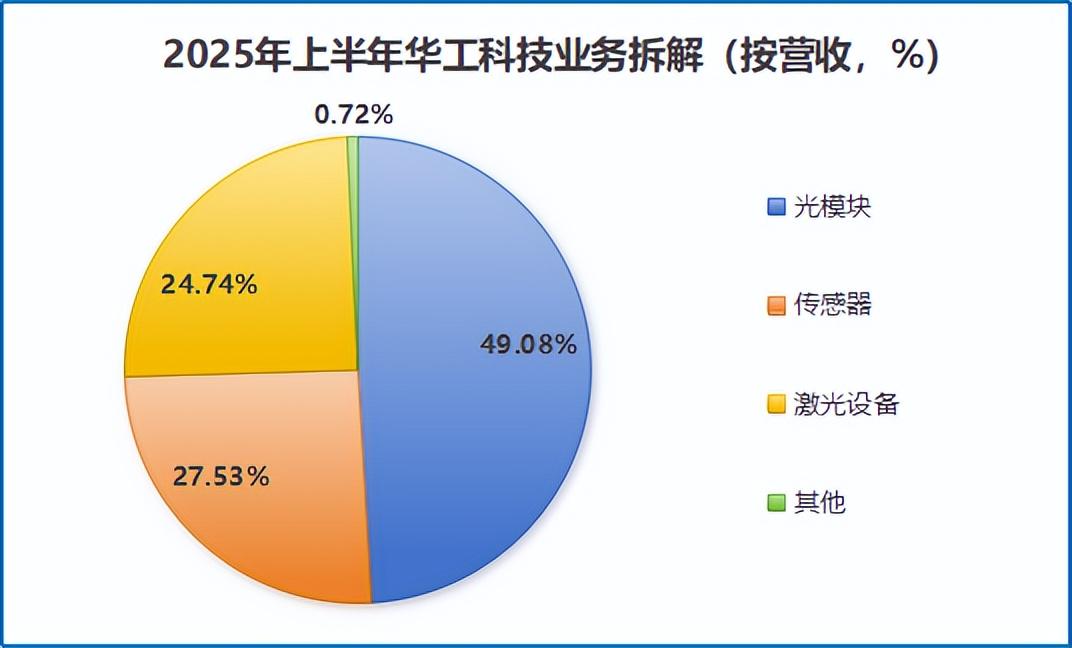

当时不少人质疑,一家做激光的企业,能做好光模块吗?但数据给出了答案:2025年上半年,光模块业务营收达37.44亿元,占总营收的49%,首次成为华工科技第一大业务。

这种多元化布局,也帮华工科技分散了行业周期风险,助力业绩稳步提升。

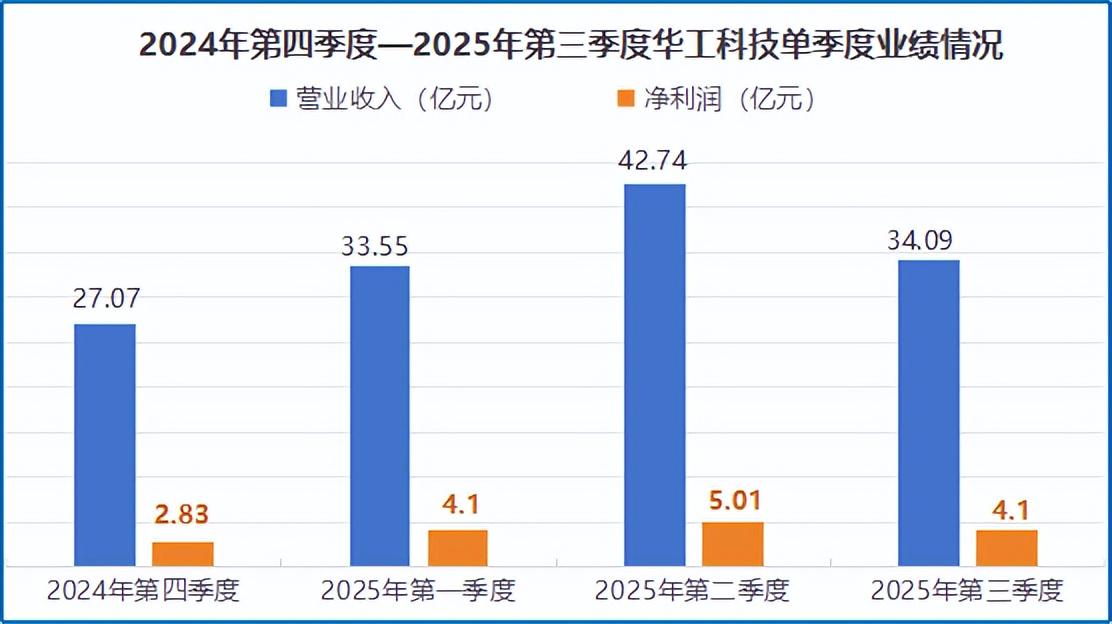

2025年前三季度,华工科技就实现营收110.38亿元,同比增长22.62%;实现净利润13.21亿元,同比增长40.92%。这份成绩单放在科技行业里,也算得上亮眼。

但掀开光鲜外衣,隐忧也随之暴露。

先看短期业绩压力:2025年第三季度,公司实现营收34.09亿元,同比、环比纷纷下滑;净利润有4.1亿元,环比也下滑了18.17%,单季增速明显承压。

更关键的是“主力业务”光模块的差距。和新易盛、中际旭创这些“纯血”光模块企业比,华工科技不仅营收规模跟不上,盈利能力更是差了一截。

2025年上半年,公司光模块业务毛利率仅10.87%,而新易盛达47.43%、中际旭创也有39.33%。

赴港上市,加速出海

面对短板,华工科技没有绕路,而是直接对准问题根源破局:一是早期技术路线选择与迭代节奏滞后,二是海外高毛利市场开拓起步较晚。

先看技术这块“硬骨头”。

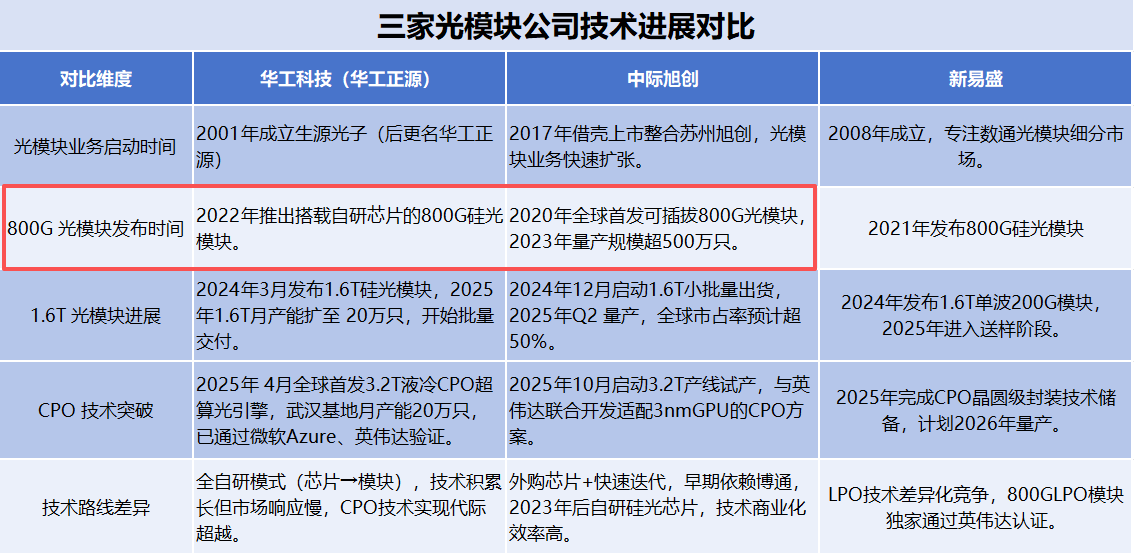

其实华工科技入局光通信领域不算晚,2001年就成立了子公司华工正源,比“光模块三剑客”(中际旭创、新易盛、天孚通信)都要早。

但在技术迭代上,它却总慢一步,像中际旭创2020年推出800G光模块,华工科技2022年才跟进。

不过,这并非技术能力不足,而是它选了一条更难的路——从光芯片到光模块全自研 。

要知道,光芯片是光模块的命门。当同行依赖海外芯片赚快钱时,华工科技2006年推出国内首个自主知识产权的光通信用半导体激光器芯片,2019年实现25G光芯片量产。

如今,这份坚持终于有了回报。2025年,华工科技发布全球首款3.2T液冷CPO超算光引擎,技术进度甚至领先部分头部企业。

这背后,少不了研发投入的持续“加码”。

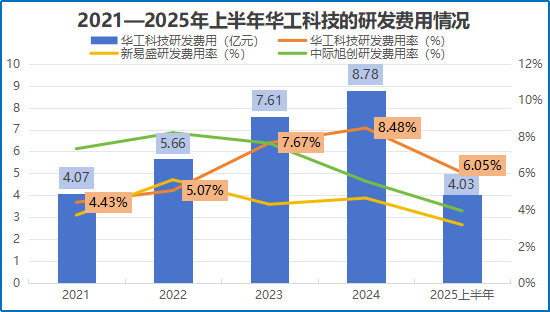

2021年,公司的研发费用还仅有4.07亿,研发费用率4.43%;到2024年,其研发费用直接翻倍,研发费用率也升至8.48%,超过新易盛、北方华创。

技术短板补上了,接下来就是突破“海外市场”这块洼地。

2021年至2025年上半年,华工科技海外收入占比始终徘徊在10%左右,而新易盛长期超80%。

差距的根源,在于公司早期聚焦国内市场,客户多是华为、阿里、腾讯等本土巨头,海外头部客户渗透不足。

为了打开海外市场,华工科技双管齐下。

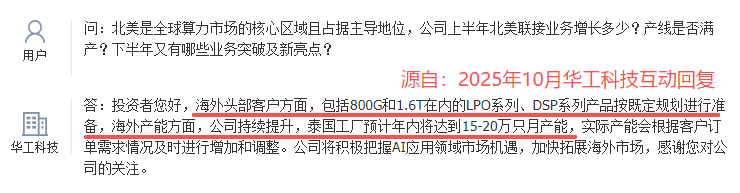

一边靠技术攻坚抢客户,已经拿下CISCO、HP、诺基亚等大客户,800G、1.6T等高端产品按计划推进。

一边在海外建产能,如今泰国工厂已投产,2025年内月产能将达15-20万只,还计划新建4万平米厂房,未来可支持每月80-100万只高端光模块的产能。

而此时宣布赴港上市,恰是衔接客户突破与产能扩张的关键落子。

公告明确,赴港上市核心是为了深化全球化布局、拓宽融资渠道。募集资金就可直接支撑泰国4万平米新厂房建设,为80-100万只月产能目标落地注入资金活水。

同时,港股作为国际资本市场,能快速提升品牌公信力,助力公司800G/1.6T产品加速通过北美头部云厂商验证。

最终推动华工科技海外收入占比从10%向头部企业水平靠拢,同时缩小毛利率差距。

基金设立,开拓新天

如果说赴港上市是“破当下之局”,那设立投资基金就是华工科技“谋未来之势”的一步棋。

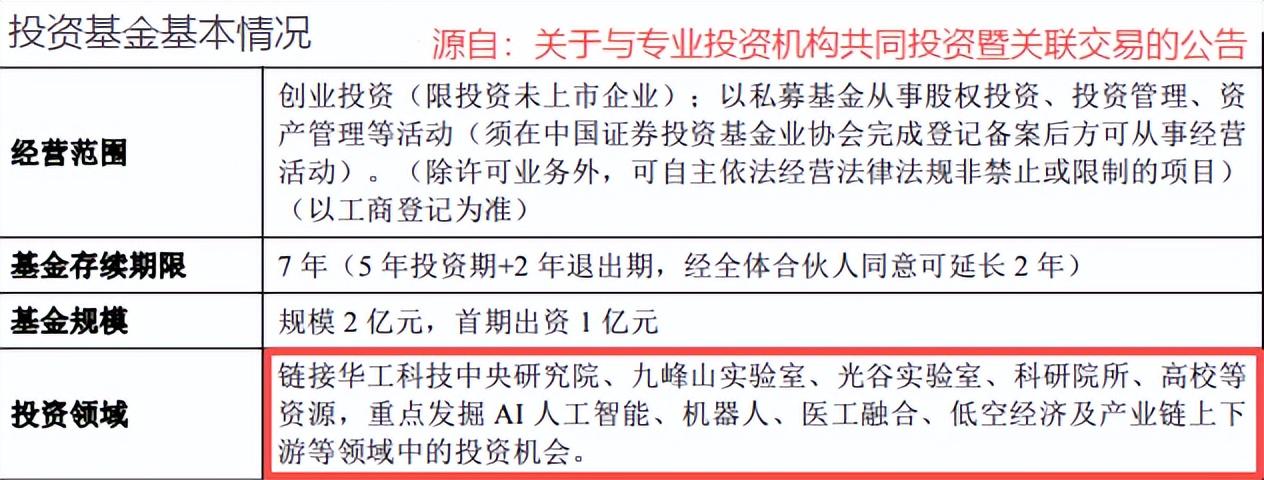

9月24日,公司宣布设立投资基金,重点投向AI、机器人、低空经济及产业链上下游领域。

这并不是盲目撒钱,而是一套组合打法——先提前锁定未来可能爆发的技术变量,再通过自身技术协同,把“投资标的”变成“增长动力”。

并且,公告明确提到,要链接华工科技研究院、光谷实验室等科研力量,这正是华工科技多年积累的“产学研用”优势。

这种“投资—技术反哺—产业落地”的闭环,也是对光模块早期“技术滞后”教训的主动规避。

结语

华工科技这三招看似独立,实则环环相扣:先以三季报“亮家底、明短板”找准破局方向,再靠赴港上市助力攻坚核心业务,最后用基金布局铺垫未来增长。

这套“现局突围+未来卡位”的组合拳,也正是华工科技迈向全球顶尖科技企业的关键一跃。