不加班就罚款,你听过吗?看法律为劳动者“撑腰”

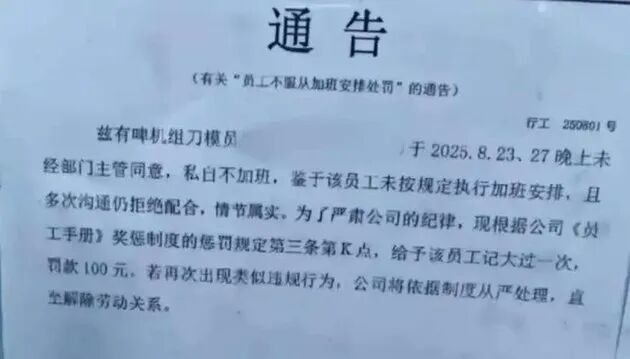

当“不加班”与“罚款”画上等号,不得不令人深思。这听起来匪夷所思的事情,却真实地发生在劳动者的身上。2025年8月28日,广东省东莞市某公司发布了一份通告,针对员工“私自不加班”的行为,给予该员工记大过一次,罚款100元。

这种试图用语言“艺术”给劳动者打上“不服从工作安排”的标签,继而堂而皇之进行处罚的行为,到底是因为企业法律意识淡薄,还是将自身管理权凌驾于法律之上?

据该公司工作人员介绍,其公司工作时长是正班8小时和加班2小时。该员工未加班,也未说明原因,于是进行了处罚。她还强调,员工手册规定,不服从主管正常工作安排要受罚。

据悉,9月8日,东莞市劳动部门与人社部门已到该公司了解情况,并约谈了相关责任人。目前,该员工的处罚已撤销。

闹剧虽已结束,其背后的法律问题引人深思。

“不加班就罚款”,公司可以这么干吗?

什么叫“私自不加班”?一时间引起社会热议。

所谓加班,根据劳动法有关规定,一般指用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后,安排劳动者在法定工作时间以外工作。需要注意的是,加班是建立在用人单位与劳动者协商基础上的,用人单位不得强迫员工加班,员工也无权单方面决定加班。

那么,公司是否有权对“私自不加班”的行为作出处罚?《法治日报》律师专家库成员、北京观韬律师事务所合伙人李晓敏接受记者采访时说:“第一,公司以员工‘私自不加班’为由记过以及罚款100元,处罚的依据本身违反法律规定,相应的处罚措施对劳动者也不具有约束力;第二,虽然司法实践对用人单位的罚款权存在争议,但主流观点倾向于认为用人单位不具有国家机关所享有的行政处罚权,在《企业职工奖惩条例》被废止后,用人单位对员工进行罚款已没有法律依据。所以,公司无权对员工进行罚款。”

企业称其工作时长是正班8小时和加班2小时,试图为强制加班披上合法外衣,却掩盖不了其违法本质。

劳动者有权拒绝加班

员工可以拒绝加班吗?答案是肯定的。

“根据劳动法第三十六条规定,国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。劳动法第四十一条规定,用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,但是每月不得超过三十六小时。”李晓敏说。

与此同时,李晓敏就该公司的工作时长算了一笔账:每天正班8小时、加班2小时,按照每月20.67天计算,该公司已违反每日加班时长不得超过1小时、每月不得超过36小时的法定工时。

对于给足加班费能否成为强制加班的理由,李晓敏阐释道,为确保劳动者休息权的实现,法律在规定加班应支付加班工资的同时,也明确了延长工作时间的上限。加班不仅需要用人单位与工会和劳动者协商,同时也受法定工时的限制。因此,不是仅足额支付加班费,就可以强制要求员工加班。

由此可见,用人单位安排劳动者加班,需与工会和劳动者协商。同时,在劳动者未同意加班的情形下,有权拒绝用人单位单方面安排的加班。

法律护航劳动者权益

很多公司面对用工纠纷时,往往都是拿本公司的规章制度说事。对此,李晓敏表示,用人单位规章制度是在本单位内部实施的。关于组织劳动过程和进行劳动管理的制度,劳动法和劳动合同法第四条均规定,用人单位应当依法建立和完善规章制度,保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。如果用人单位的员工手册违反了劳动法关于加班的强制性规定,或者不具备合理性,其所涉内容应属无效条款,对员工不具有约束力。

当劳动者面对“不加班被罚款”的情况,该如何维护自身权益?李晓敏认为,根据《劳动保障监察条例》第十一条规定,用人单位制定内部劳动保障规章制度情况、遵守工作时间情况以及支付劳动者工资情况,均属于劳动监察的范围,劳动者可以向劳动监察部门投诉。同时,根据劳动合同法第三十八条第四项规定,用人单位的规章制度违反法律法规规定、损害劳动者权益的,劳动者可以解除劳动合同,并有权要求用人单位支付经济补偿。

对于如何平衡用人单位和劳动者的用工关系,李晓敏建议,用人单位应避免以牺牲员工休息时间的方式作为管理手段、以罚款作为降本增效的捷径,应加强科学管理、提升质效,依法合理制定内部管理制度。

作者|法治日报全媒体记者 邓玉杰