6大城市,突然狂飙? 6大城市,突然狂飙? 各城市狂飙

原创 刘晓博

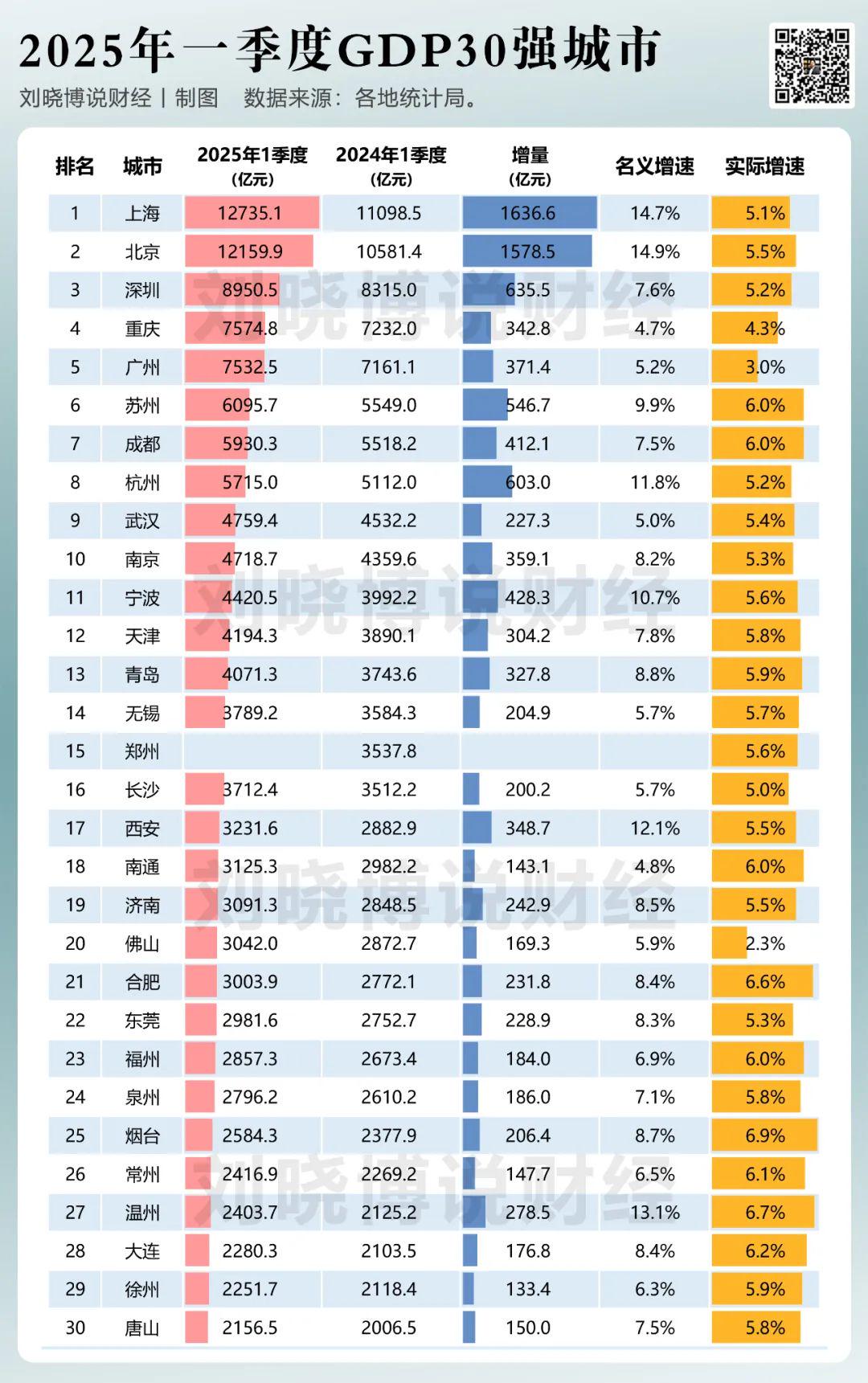

内地30强城市一季度的GDP,除了郑州之外都公布了。

整理这些数据后,有一个惊人的发现:上海、北京、杭州、宁波、西安、温州的“名义增速”都超过了10%。

上海和北京更是达到了惊人的14.7%和14.9%!

苏州的名义增速达到了9.9%,青岛达到了8.8%,烟台达到了8.7%,济南达到了8.5%,合肥、大连8.4%,东莞8.3%,南京8.2%!

但另一方面,这些城市官宣的“实际增速”都比较中规中矩,在5.1%到6.9%之间。

那么,是什么原因造成了一季度GDP数据的“异常”?

先看具体数据:

稍有经济学常识的朋友都知道,GDP统计中有所谓的“名义增速”和“实际增速”。

实际增速,是扣除了物价变动的增速;而名义增速,是没有扣除物价因素的。

由于存在通胀,所以名义增速往往高于实际增速。但中国最近两三年情况特殊,出现了通缩,很多时候名义增速反而低于实际增速。

今年一季度很多城市名义增速看起来很吓人,增速非常高,跟GDP统计办法调整有密切关系。或者说,这一轮“名义增速”偏高情况特殊,跟物价变动关系不太大。

2023年到2024年,中国围绕2023年12月31日这个时间点,进行了第五次经济普查。这种普查每隔5年搞一次,每次普查之后都会对经济数据修订,有时候修订的力度还比较大。

在第五次经济普查中,对部分统计口径、统计办法做了调整。

比如居民自己买、自己住的房屋,早就统计在GDP中。之前是按照成本法计算,第五次经济普查中改为虚拟租金法计算,这一下子让2023年中国房地产行业产生的GDP大涨了18%,增加了1.4万亿。

第五次经济普查一共让全国GDP增加了3.37万亿,其中房地产统计方法的变化,就占了增量的40%左右。

但这个增量,在不同城市、不同地区是不一样的。

北京、上海不仅房价贵、租金也贵,所以京沪GDP此次获得的上调最多。

深圳和广州虽然房价也不便宜,但由于城市中半数住房为城中村、小产权房,租金水平明显低于京沪,所以调升的幅度不太大。深圳此前率先试点了虚拟租金法,这次获得的增量就更小。

长三角其他大城市,比如杭州、南京、宁波等,由于当地住房基本上都是商品房,所以获得的GDP增量也比较显著。

各地2024年一季度的GDP是去年4月公布的,当时尚未使用第五次经济普查的新统计口径。而今年一季度,采取了新口径。所以,有些城市看起来“名义增速”就非常惊人。

从全国来看,这种统计口径调整的影响也非常明显:一季度全国的名义增速达到了7.6%,实际增速是5.4%。

大家千万不要以为名义增速没有意义,事实上在计算人均GDP和按照GDP对城市排行的时候,发挥关键作用的都是名义增速、名义GDP。

实际增速方面,各地看起来也不错。

30大城市里,增速第一是烟台,达到了6.9%;此外超过6%的城市还有温州、合肥、大连、常州。达到6%的城市有苏州、成都、南通、福州。

各地一季度增长普遍不错,跟关税战前夕商家提前订货、进出口显著增长有关。关税对经济的影响,将在二三季度才能看出来。

一季度增速最慢的两个城市,是佛山、广州。

去年全年,广佛也是垫底的,广州的排名还被重庆超过了。

广佛经济失速,跟产业转型有很大关系。广州以前是中国汽车第一城,汽车产业高度依赖合资燃油车,最近两年下滑比较多,今年一季度增加值同比又下降6.4%。

佛山经济跟房地产绑定程度比较高,佛山的陶瓷、建材、家具、小家电等都跟房地产关系密切。

去年表现不错的重庆,一季度增速也放慢了。

值得注意的是,中国经济总量最大的两个城市——上海和北京,之间的差距在缩小。一季度北京增速比上海快,两地GDP的差距缩小到了575亿元,北京相当于上海的95.5%。

北京一季度的第二产业增速达到了6%,上海只有2.9%。固定资产投资增速方面北京达到了24.0%,上海为6.5%。

近年来,北京在科技研发投入、发明专利数量和独角兽企业数量等方面,都大幅超过上海。未来北京在经济总量上超过上海,可能性比较大。