业绩亮眼股东却频繁减持,杭州银行真是“优等生”吗? 杭州银行增减持情况 杭州银行近来业绩如何

出品|拾盐士

作者|多面金融工作组

在刚刚过去的4月,杭州银行陷入业绩增长与管理危机交织的“多事之春”。

当市场还在消化杭州银行双增长的亮眼“成绩单”时,行长虞利明的突然失联并辞职、外资股东清仓离场,资产质量也隐有恶化趋势等多重利空信息接连爆发,将这家以稳健著称的城商行推上舆论风口。

而这一系列危机背后,暴露出杭州银行高增长表象之下暗藏的系统性风险,也不免引起市场对其经营与内控管理稳定性的质疑。

业绩亮眼股东却频繁减持,分红吝啬惹争议

今年4月初,刚刚接任行长两年的虞利明陷入“失联”传闻。随后杭州银行迅速公告,称副董事长、行长虞利明已辞去所有职务,由董事长宋剑斌代为履行行长职责,且对虞利明做出的贡献未按惯例表示感谢。

虞利明的突然“辞职”让业界倍感意外,甚至传闻四起。据财新报道,虞利明此番被带走或主要牵扯早期任职经历,特别是在杭州金投及其旗下的杭州工商信托任职期间,或与地产风险暴露有关。虞利明曾在杭州工商信托担任董事长长达 11 年,而杭州工商信托近年来业绩下滑明显,2024 年净利润亏损6.32亿元,房地产资产占比高达27.68%,远高于行业平均水平。

其在杭州银行的任期原本应持续至2026年7月,但此次提前辞职打乱了原有的计划。而在虞利明辞职没过多久,新华保险正式受让澳联邦银行持有的杭州银行3.3亿股股份,合计持有3.57亿股股份,跻身杭州银行第四大股东。

事实上,杭州银行接连传出行长“辞职”、外资股东撤离的消息,与其强劲的业绩增长势头十分“割裂”。

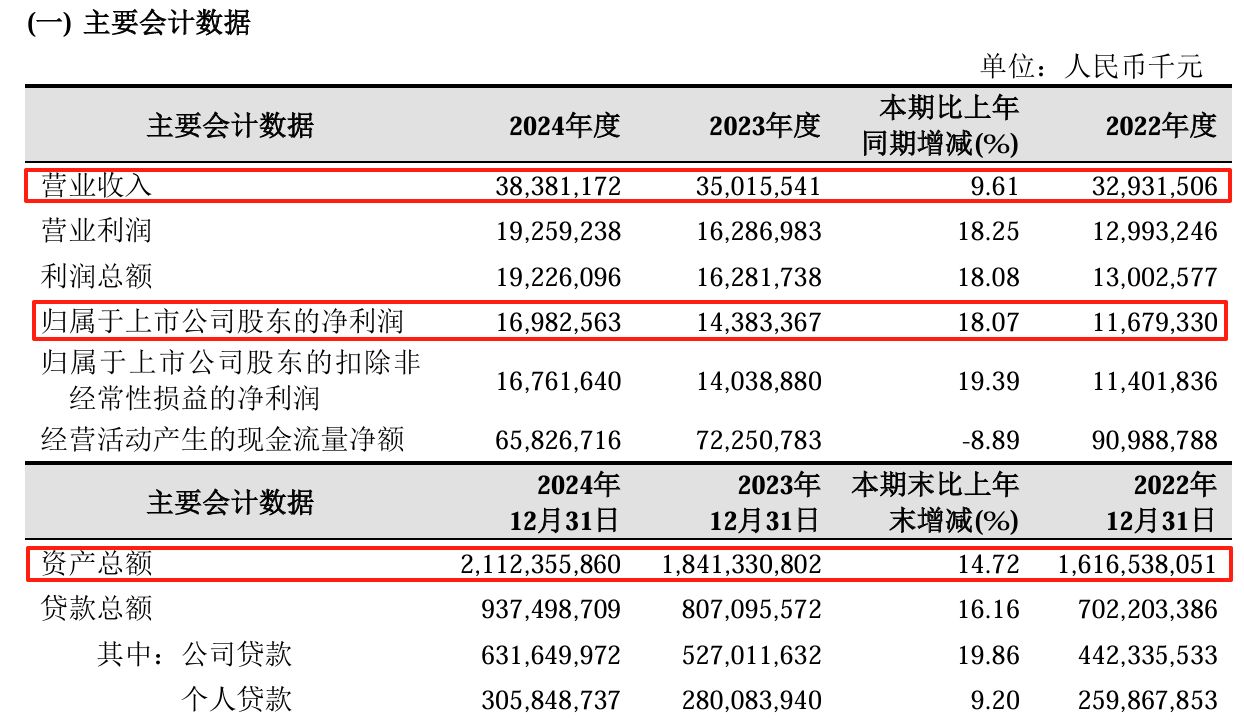

2024年,杭州银行资产规模首次突破2万亿元大关,达到2.112万亿元,同比增长14.72%;实现营业收入383.8亿元,同比增长9.61%;归母净利润169.8亿元,同比增长18.07%,超越“浙系一哥”浙商银行。

图源:杭州银行2024年报

但仔细观察财报可以发现,杭州银行增长隐忧依然存在。

从营收规模来看,自2022年突破三百亿元关口达到329.3亿元之后,杭州银行的营收增速直接在2023年腰斩至6.33%。2024年增速虽然有所回升,但仍然低于10%。对比来看,同为区域性银行,宁波银行近两年的营业收入高达六百多亿,营收规模几乎是杭州银行的两倍。

从盈利能力来看,杭州银行归母净利润的增速在三年间也在持续下降,且下降速度在加快。作为衡量银行盈利能力的重要指标,净息差的收窄是其中关键所在。2021年-2024年,杭州银行的净息差持续收窄,分别为1.83%、1.69%、1.50%、1.41%。

可以看到,杭州银行净息差近年来持续收窄,甚至低于行业平均水平。这也反映了其盈利能力不断被削弱,利润空间被压缩。

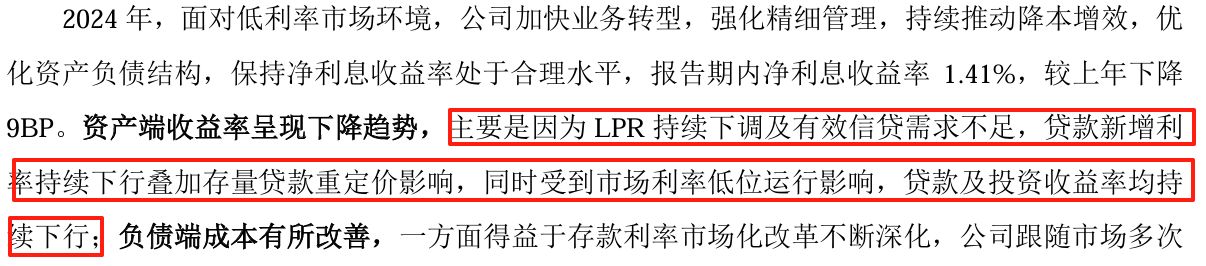

此外,杭州银行的净利差也在下降。2024年,杭州银行的净利差为1.51%,较2023年下降0.08个百分点,据年报内容显示主要是因为LPR持续下调、贷款新增利率持续下行叠加存量贷款重定价影响等,通过降低贷款利率的方式吸引优质客户,造成短期内银行利润增长受阻。

图源:杭州银行2024年报

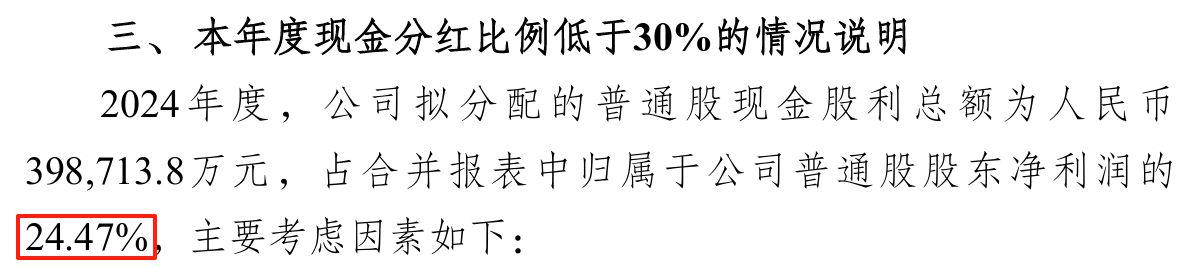

财报数据显示,2024年杭州银行现金分红占合并报表中归属于公司普通股股东净利润的24.47%,较去年的22.52%有所提升,但在城商行中的排名并不靠前。“吝啬”的分红政策引起众多投资者的不满,有业内人士猜测股东频繁减持杭州银行或有此原因。

图源:杭州银行2024年利润分配方案公告

近年来,尽管杭州银行业绩表现亮眼,仍然阻止不了股东的离场。而老股东相继减持,也向市场传递出投资者对杭州银行未来前景不看好的信号,引发投资者的信任危机。

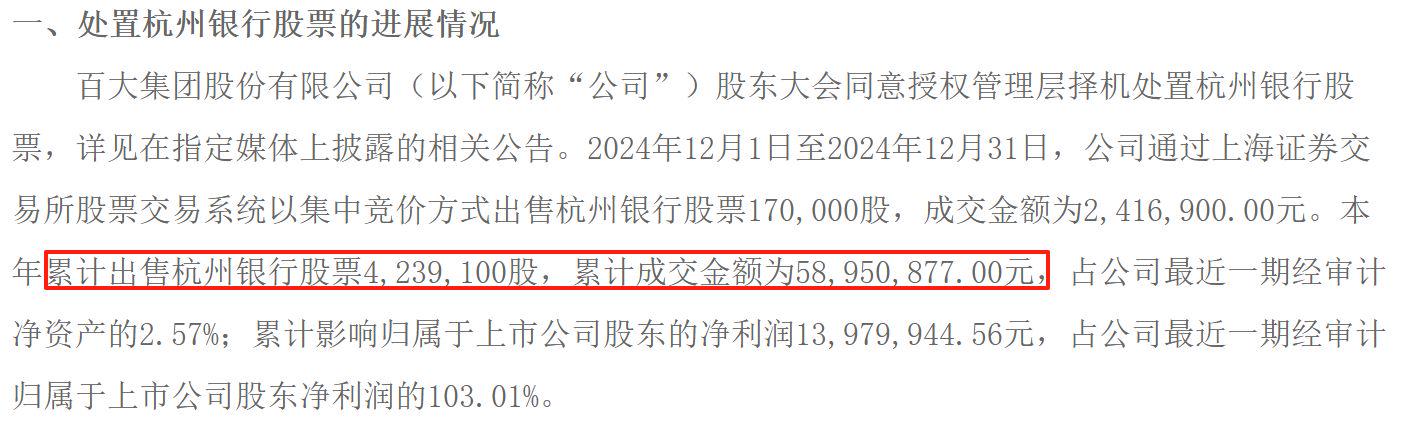

2025年1月3日,百大集团公布处置杭州银行股票的进展,2024年累计出售杭州银行股票423.91万股,累计成交金额为5895.0877万元;同年1月5日,浙江监管局同意浙江红狮水泥股份有限公司受让红狮控股集团有限公司持有的股份,占股10.89%。

图源:百大集团公告

2024年11月25日,中国人寿通过集中竞价方式共减持杭州银行股份,占公司当前普通股总股本的0.85%。据悉,这已经是中国人寿对杭州银行的第三轮减持。

2021年11月19日,中国人寿完成对杭州银行的第一轮减持,占公司普通股总股本由4.80%降至3.86%;2023年完成第二轮减持,占公司普通股总股本1.86%。直到第三轮减持完成,陪伴杭州银行近15年的中国人寿占股不足1%。而太平洋人寿也在2022年完成了清仓式减持,告别杭州银行。

除了两大头部险企,曾作为杭州银行第一大股东的澳联邦银行也在2022年起开始转让股权。从杭州市城市建设投资集团有限公司和杭州市交通投资集团有限公司到新华保险,股权一分为三,在今年4月15日正式宣布彻底退出杭州银行。

外资股东的清仓离场,可能导致市场信心受到一定影响,同时也给杭州银行的国际化战略带来一定的挑战。

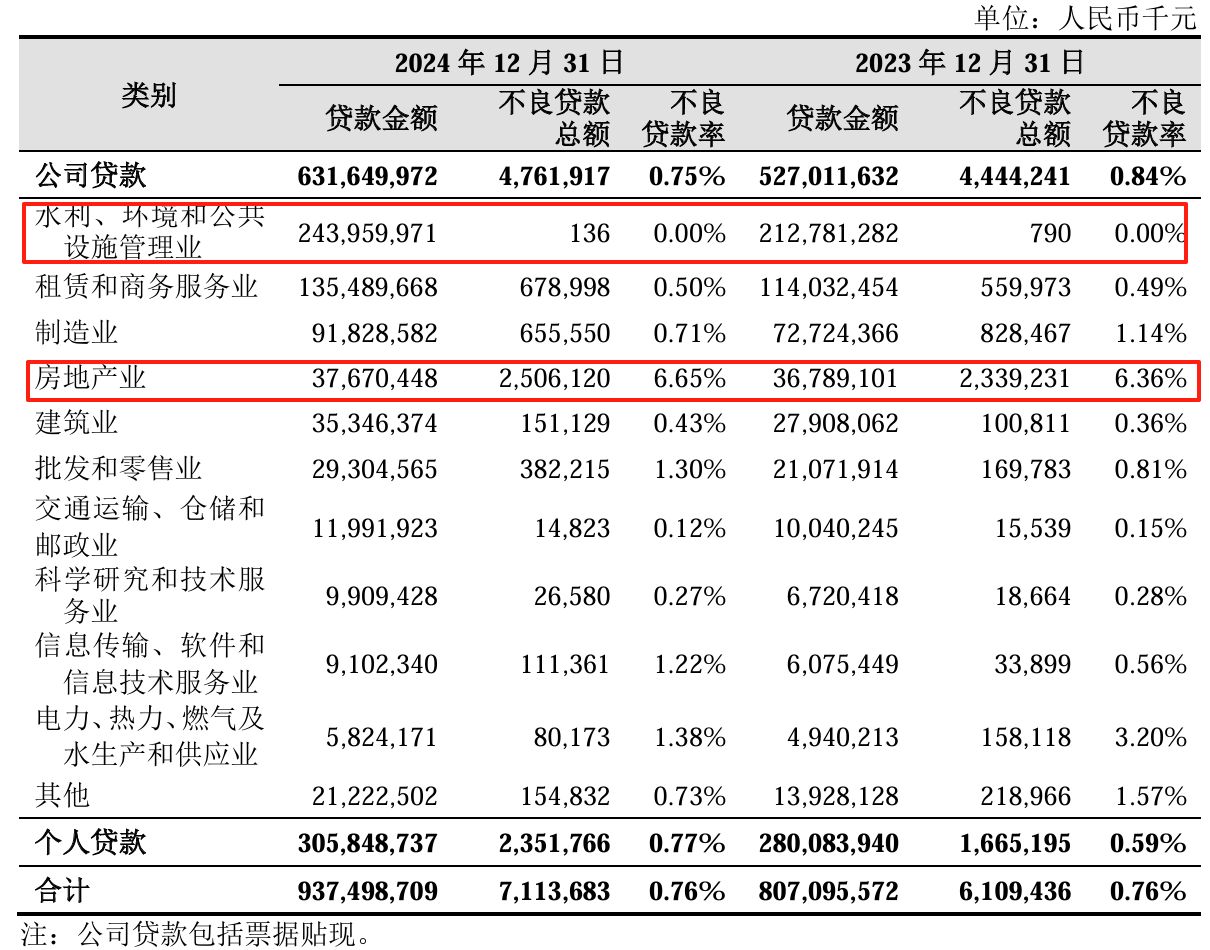

资产质量承压,房地产不良率居高

值得关注的是,虽然杭州银行业绩保持稳定增长,整体不良贷款率控制在较低水平,但其在房地产领域的风险逐渐显现。截至 2024 年末,杭州银行房地产业务不良贷款率已经上升到了6.65%,远高于行业平均水平,显示出一定的潜在风险。

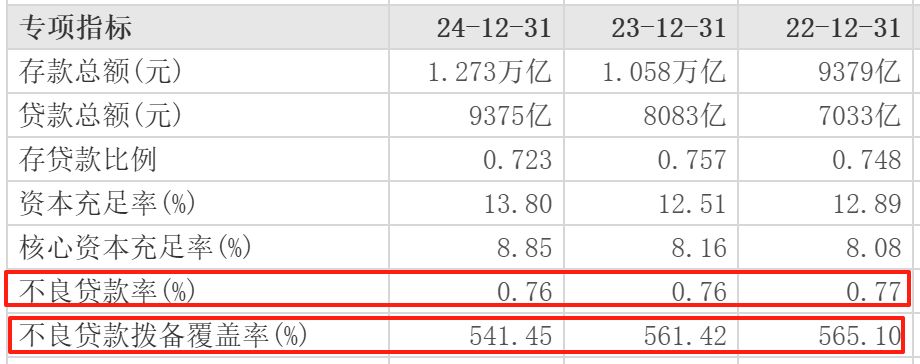

从财报数据看,2022年-2024年间,杭州银行的不良贷款率分别为0.77%、0.76%、0.76%,基本保持低数值的稳定状态;拨备覆盖率也较高,分别为565.10%、561.42%、541.45%,高于其他浙系银行。低不良贷款率,高拨备覆盖率,如此看来,杭州银行似乎有着良好的风险抵御能力。

图源:东方财富网

然而细看,不难发现其中暗藏的资产质量风险。

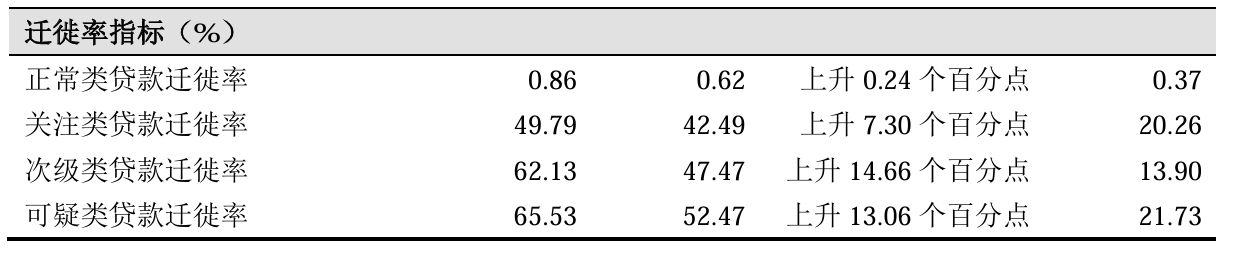

首先,杭州银行的正常类、关注类、次级类、可疑类贷款迁徙率连续两年保持上升趋势,贷款质量正在恶化,向不良贷款转化的可能性增加,存在一定的风险。

图源:杭州银行2024年报

需要注意的是,其房地产行业的不良贷款金额由23.39亿元升至25.06亿元,且在公司不良贷款总额中占比超过50%,不良贷款率更是高达6.65%,对比其他行业极为显眼。这种不稳定因子使得房地产业贷款或成为杭州银行最大的风险源。

银行高层显然也意识到了这一点,并表示将加快推进存量房地产风险贷款出清和清收处置,持续强化房地产业务风险防控。

基建类项目包括水利、环境和公共设施管理业等是杭州银行最重要的贷款业务之一,虽然从目前来看基建项目的不良贷款率保持为零,但由于基建项目的利息往往较低,可能会给杭州银行带来一定的压力。因此,如何平衡创收与资产质量的关系需要杭州银行慎重考量。

图源:杭州银行2024年报

其次,杭州银行的个人贷款不良率也在不断攀升,从2023年的0.59%升至2024年的0.77%,个人经营性贷款、消费贷款的不良率同步走高,零售业务的风险敞口正在持续扩大。

此外,2024年杭州银行净利润保持着较高的增幅,与营业收入的构成比例的显著变化有着密切的关系。在2024年,杭州银行实现利息净、手续费及佣金收入占比都有不同程度的降低,非利息收入则大幅上升,尤其是投资收益增幅达到29.66%,其年报中表明这主要是由于交易性金融资产投资收益的增加。

核心业务“基本盘”增长乏力,而投资收入则成为拉动净利润的主要动力之一。有业内人士认为,投资收益受金融市场波动影响较大,市场风险较高,其业绩可持续性发展能力存疑,也增加了杭州银行资产质量的潜在压力。

面对资产质量方面潜在风险,杭州银行在资产风险分类上采取的做法是“加快进不良、加快核销”的策略,执行严格标准,保持资产质量基本稳定。

年内罚款超千万,内控乱象频发

虽然是业绩方面的“优等生”,但在合规管理方面,杭州银行却算不上优秀。据不完全统计,杭州银行及其子属公司在2024年内合计罚没金额超千万元。其中占大头的是外汇业务方面的罚单。

2024年11月25日,杭州银行因未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查、违反规定办理资本项目付汇等多项外汇管理违规行为,被国家外汇管理局浙江分局警告并开出645.5万元的巨额罚单。

2024年8月12日,杭州银行因违规向借款人收取委托贷款手续费等问题罚款110万元,甚至有4名分行管理层同时被警告;2024年3月13日,杭州银行舟山分行被罚款100万元,主要是因为对与融资租赁公司合作的业务管理不审慎、个贷管理不审慎、流动资金贷款用于固定资产项目建设三项违规行为,时任支行经理的徐丰被警告;2024年1月9日,杭州银行因债券承销业务与债券交易/投资业务间“防火墙”建设不到位、余额包销业务未严格执行统一授信要求等六项违规行为被罚款210万元,时任杭州银行南京分行投资银行部副总经理的毛韵喆也被警告。

可以看到,杭州银行被罚原因基本围绕业务管理展开,反映了杭州银行业务合规方面的巨大漏洞,屡次受罚却屡次不改。

值得注意的是,被警告的管理层大多出自杭州银行的分支机构,暴露了杭州银行在人员管理上的缺陷,内部监督机制失灵。2024年8月杭州银行独立董事丁伟涉嫌严重违纪违法接受了有关部门的调查,2025年4月行长虞利明先失联后辞职,都进一步佐证了杭州银行内控管理的薄弱。

此外,杭州银行信息披露也常常闹“乌龙”。例如在2023年6月26日,杭州银行披露 125 亿规模的定增预案,次日就火速将定增规模调减至80亿元。两日过去,又再次发布定增修订稿。

2024年4月19日,杭州银行发布的2023年度利润分配方案公告将“2023年度拟每10股派息5.20元”误写为“2023年度拟每股派息5.20 元”。短短几日内两度调整定增规模,其决策能力值得怀疑。而数据报送出现重大错误,则体现了杭州银行信息审核能力的缺失。

杭州银行此次风波使其站在了发展的十字路口,未来如何在新的管理层带领下化解风险、稳健前行,实现可持续发展,仍需时间的检验。