销量目标缩水,一代神车宋Plus退场,比亚迪怎么了? 宋plus销量下滑 比亚迪宋plus dmi销量下滑

有博主在社交媒体曝光了比亚迪一封内部邮件。称比亚迪宋PLUS这款车已经进入了库存清理、物料清算的阶段,并且邮件标题明确提到了“宋PLUS国内后续安排”,基本可以确定这台车在比亚迪内部已经走到了尽头。

作为比亚迪史上销量最大的SUV车型之一,星空君很多朋友买过这款车,如今宋Plus为什么会落得一个黯然离场的结局?

其实并没有真的停产,只是换了新标。

叫海狮06。

丹凤眼的是宋Plus,四条眉毛的陆小凤是海狮06。很显然,这两款车有着明显的传承关系。

大众高尔夫已经51年的历史,爆款车型换名是大忌,为什么宋Plus非要改名呢?

要从比亚迪把销售网络强行切成两部分开始说起。

2021年,比亚迪把旗下车型拆成两部分,一部分是王朝网络,秦汉唐宋等传统车型都在里头;另一部分是海洋网络,海豹海狮海鸥等新兴车型都在里头。

拆分后,比亚迪的经销商也随之分开,海洋网的经销商只能卖海洋系列,王朝网的经销商只能卖王朝系列。

问题来了,海洋网刚刚成立,一是车型不够多,二是车型知名度不够。

怎么办?

比亚迪拍了一下脑门,把宋Plus这款SUV的销冠放到了海洋网。

也就是说,当时宋Plus就是被当做一款海洋车型硬塞进去的,改名只是时间问题。当然了,如果改的太早可能消费者认知度不够导致销量暴跌。

随着海洋车型的成熟,比亚迪觉得机会到了,就趁着宋Plus升级换代的时候直接改名为海狮06。

换言之,不是宋Plus停产了,而是旧款停产了,新款改名了。

为了吸引消费者,比亚迪给了非常大的诚意,海狮06共享了七座唐的底盘,大五座的SUV舒适空间,才13.98万起步。

一、销量下滑

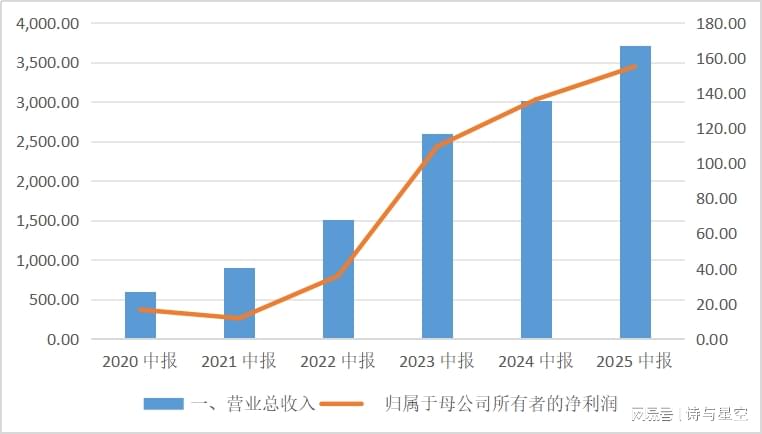

半年报显示,比亚迪2025年上半年实现营业收入3,712.81亿元,同比增长23.30%;实现归母净利润155.11亿元,同比增长13.79%。

数据来源:iFind

看起来,比亚迪的高增长接近尾声,由于市场竞争的加剧,和众多行业龙头一样,公司的发展方向从增量市场转为存量市场。

然而比亚迪有它的特殊性:除了只生产高端车型的赛力斯等车企外,公司毛利率几乎是同行最高。

按照迪子的一贯打法,毛利率高的时候就开始搞降价,卷死大家,然后销量一飞冲天。

然而这个“金九银十”,比亚迪没有再搞往年的大降价活动。

出什么问题了?

原来被约谈了。

4月因高速公路碰撞事故约谈多家汽车企业,规范智能驾驶宣传;

6月初针对无序价格战、利润异常约谈头部车企;

6月中针对车企公开互斥“排放造假”“低成本倾销”约谈长城、比亚迪等当事方;

7月针对供应链账期问题,组织17家车企座谈。

二、海外业务大涨

不搞价格战怎么玩?

出海。

国内保护好中小车企,海外你们随便卷。

中国汽车工业协会数据显示,今年上半年,比亚迪的出口量稳居第二名(47.2万辆),仅次于奇瑞(57.8万辆)。

公司上半年海外收入达1,354亿元,同比增长130%,占总营收的36.5%,较2024年的28.55%大幅提升。

视界有三大汽车市场。

一是中国;二是欧洲;三是美国。

而美国的汽车市场是一个封闭市场,连大众这种品牌都很难打进去,大众在美国市场还不容易有了起色的时候,因为所谓的尾气排放事件被重罚。

大众花了74亿美元回购了35万辆汽车,存放在加州沙漠,成为壮观的“汽车墓地”。

本田、丰田等进口品牌都曾遇到过类似的“绝杀”。

能留在美国市场的车企品牌,都是市场竞争之外的因素。

欧洲市场相对开放,但门槛比较高。为了应对新能源车的竞争,欧盟出台了《新电池法》来有针对性的限制中国车企。

当然了,星空君对这种操作是理解的。任何一个足够体量的国家(及组织)都会设立门槛来实现自身利益最大化。

因为中国市场也对国外汽车品牌进行严格的限制,必须成立合资公司在国内生产才能规避各种政策风险。

为了应对《新电池法》,中国的新能源车企只有一条路才能打进欧洲市场:去欧洲建厂。

一方面,宁德时代、国轩高科等动力电池厂商正在欧洲落地;另一方面,比亚迪为代表的车企也开始扎根欧洲。

比亚迪选择了和中国比较友好的匈牙利建设工厂,匈牙利工厂2025年下半年投产后,比亚迪将实现"欧洲制造、欧洲销售",符合《新电池法》要求,能大幅降低关税成本 。

除了欧洲市场外,比亚迪在新兴市场国家投入了大量的精力。

比如,巴西。

比亚迪的第1400万辆车在巴西下线,车主是巴西总统卢拉。

卢拉称,感谢比亚迪让巴西人重新找回了尊严。

这句话星空君深有感触,小时候满大街跑的“桑塔纳2000”就是巴西人设计的杰作,90年代巴西大众堪比现在的上海大众,无论是技术还是审美都在发展中国家遥遥领先。90年代,巴西汽车年产量高达200万辆,平均每5人有一辆汽车。

三、手机业务

你以为比亚迪是造汽车的,然而它还是世界第二大动力电池厂商,包括小米在内的很多车企都采购了比亚迪的动力电池。

你以为比亚迪是造车和造动力电池的,然而它还造手机。

比亚迪为华为、小米等品牌代工手机,为苹果代工平板电脑。

富士康在A股上市的部分,叫工业富联。

财报数据显示,2024年,工业富联的营收超过6000亿元。

排名第二的代工厂是立讯精密,2024年营收达到了2600亿元。

2024年,比亚迪手机代工业务高达1600亿元。

2025年上半年,比亚迪手机代工业务688亿元。

比亚迪已经在汽车业务的“掩护”下,成长为规模可观的手机代工巨头之一!