错过四次话语权竞争,中国用一座“有生命力”的工厂重新赢得主场 错过四次话语权竞争,中国用一座“有生命力”的工厂重新赢得主场

中国正在谋划一场全工业产业的“制造觉醒”。

不同于最简单的数字化转型,让冰冷的机械设备听令于规则代码。

它指向的是一次由AI重构的产业革命,要让传统智能工厂成为一个可感知、会思考、敢决策、能执行的行为主体。

从中央到地方,集结的号角已经吹响。

6月,工业和信息化部、发改委、财政部、国资委、市监总局和国家数据局联合下发通知,要开展2025年度智能工厂梯度培育行动。

7月,全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会上,明确将“培育一批工业智能体”列为下半年工作重点,要推动“人工智能+制造”行动走深走实。

8月,上海市发布《加快推动“AI+制造”发展实施方案》,要提升工业模型基础能力、突破智能前沿技术,推动智能体在研发、生产、供应链全链路落地。

为什么官方对智能工厂的转型升级如此迫切?

因为这不仅关乎社会生产力水平的迭代,也关系到未来智能工业最高话语权的争夺。

这一话语权,中国已经错过了四次。

如今AI技术的爆发,是中国后发而至最关键的机会。

但生产力革命总是自下而上。

顶层设计为中国工厂转型升级描绘好蓝图的同时,湖北荆州,美的智能体工厂已经将蓝图变成了现实。

总装车间里,工程师正在进行产品质检。

戴上AI眼镜,对着产品拍张照,工厂大脑就能在3秒内给出识别结果,品质智能体收到检验内容后生成报告,就完成了质检闭环。

相对于之前工程师需要找图纸、打印图纸、实物比对、录入报告等需耗时15分钟,检验效率大幅提升。

工厂里38个场景里的智能体覆盖,一举打破了WRCA世界纪录,美的洗衣机荆州工厂也成为了“世界卓越的首个多场景覆盖的智能体工厂”。

同时,作为美的绿色工业的重要组成部分,智能体工厂也是美的向B端转型的缩影。2025年上半年,美的实现营收2523亿元,同比增长15.7%。

以美的医疗、美的能源、美的绿色工业等为代表的商业及工业解决方案业务,同比增长了20.8%至645亿元。

其中,美的绿色工业已经赋能了60w+工业企业,彰显了“科技美的”在工业数字化转型领域的标杆地位。

而智能体工厂的认证落地,则进一步体现了,由美的主导的生产范式重构正在建立新的制造业规则。

这一AIGC时代下的“中国方案”,更标志着中国制造从“跟随”到“定义”全球智能工业标准的伟大跃迁。

两次流转、四次缺席

在这之前,全球智能工业标准的定义权,经过了两次流转。

两次流转,都不是中国的主场。

以智能工业最小组成单元的工厂为例,人类对工厂的改造可以划分为五个阶段。

1771年,瓦特改良蒸汽机获得专利的第三年,一名英国理发师理查德·阿克莱特,在德比郡建立了第一个水力纺纱厂,人类开始进入“大工厂时代”。

后来,蒸汽机的规模化应用取代水力工厂,大型设备的集中布局摧毁了分散的家庭作坊式手工业,现代工厂制度、工业城市和阶级关系随之形成。

彼时掌握全球智能工业标准定义权的,毫无疑问是垄断了蒸汽机技术的英国。

直到百余年后,福特第一次成功试验了一条装配飞轮磁石电机的装配线。

T型车流水线,就成为了智能工业标准的新代表。

美国也从英国手中接过权柄,开启了对全球工业标准新一轮定义掌控。

再到1946年,美国宾夕法尼亚大学研制出了第一台通用电子计算机ENIAC,世界开始进入现代计算机时代。

随着生产效率和质量提升的要求,信息技术也开始疯狂钻进传统工厂,为自己找到了存在的意义。

比如,美国MIT与帕森斯公司合作研制出了全球第一台三坐标数控铣床、通用电气(GE)推出了首批商业化数控系统、Modicon(莫迪康)公司推出首台PLC——Modicon 084,实现了柔性逻辑控制。

这一时期,定义全球智能工业标准的力量,同样来自于美国。

电气电子工程师学会(IEEE)主导定制了DNP3协议(分布式网络协议),成为电力、石化行业的全球通用标准。

美国普渡大学提出5层架构模型(设备-控制-车间-工厂-企业),成为流程工业控制的国际范式 。

美国仪表学会(ISA)制定的ISA-95标准,全球80%的工业软件都在遵循使用。

但此时的工厂设备,要么是未连网的“哑设备”,连上网也只是一个小小的数据孤岛。

设备与设备、场景与场景间的壁垒,让整座工厂看起来像是张被戳了无数洞的网。

直到2012年,通用电气提出了“工业互联网”的概念。

被孤立的设备、被隔绝的机器才被有意识地汇聚到一张可量化、能够追踪溯源、还能相互联动的网络之上。

美国首创这一概念后,全球积极响应。

德国工业4.0的核心CPS,目的就是要实现智能工厂的横纵联动。

日本2015年提出的工业4.1J技术,重点就在于实现海外工厂与本土的实时监控和协同管理。

中国在提出“中国制造2025”计划后第三年,“发展工业互联网”写进了政府工作报告。

细数一下,从1913年福特T型车流水线诞生,到2012年通用提出“工业互联网”,美国刚好掌握了100年全球智能工业标准的定义权。

这期间,人类对现代工厂改造了三次,美国就重塑了三次生产范式。

那么,中国弯道超车的契机在哪里?

一道关键后门

现代工厂的第五次改造,就给中国留下了一道关键后门。

前四次进化,人类用机械改造了手工制作,用流水线改造了生产秩序,用信息技术改造了生产管理,又用工业互联网改造了产业链。

第五次改造,最终将用AI重塑现代工厂的“认知-决策-执行”全自动闭环。

过程并非一蹴而就。

就像信息技术进入工厂,也经历了从单个机器上网,到工业互联网全面打通的进阶式跨越。

AI改造工厂,同样需要两步走。

入门级的一步,是用AI升级生产机器和设备。

比如,富士康在iPhone生产线上部署AI视觉检测系统,手机外壳缺陷的检测效率提升了80%,漏检率从5%降低到0.1%,每年节省的质量成本超过2000万元。

施耐德电气工厂里,维修人员戴着AR眼镜获取设备参数,加上大语言模型的实时解析,将故障处理耗时缩减了30%,形成了人机黄金30分钟响应机制。

不过,单场景的AI渗透已经不是新鲜事。

IDC预测,工业领域IT基础设施或IT终端的AI渗透率,将在2028年达到25%。

但AI从感知到决策,再到执行的闭环打通,却还是一片无人之境。

而真正的AI工厂,就需要实现从“自动化”升级为“自治化”。

比如,未来的硫磺制酸车间,当振动传感器和红外热成像仪发现异常后,边缘计算节点瞬间激活,将危机情况传输到了AI诊断中枢。

紧接着,大模型化身“老师傅大脑”,判定故障问题后同步给出了解决方案。

收到指令的AGV小车、协作机器人、人形机器人带着工具精装上阵,迅速修复故障,全程无人踏足现场。

最后,故障数据回流到AI大模型,系统自己写下留言,便完成了一日工作汇报。

可以说,若能率先走通这条复杂的闭环,中国便能夺得全球智能工业标准的最高话语权。

但闭环的实现,需要多产业的配合。

AI大模型、协作机器人、人形机器人、AR眼镜,都将是未来工厂的重要“员工”。

为了打造这个协同发展的天平,政策端已经架好了横梁。

今年,“具身智能”和“智能机器人”首次被写入《政府工作报告》,强调要建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。

也要大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。

这种转向既是对全球科技竞争格局的反应,也是对中国自身发展阶段的清醒认知。

体现了我国科技制造领域,从数字技术赋能向“智能+实体”融合方向的演进。

而与此同时,美的荆州智能体工厂已经集结了关键员工,率先实现了生产“自治化”。

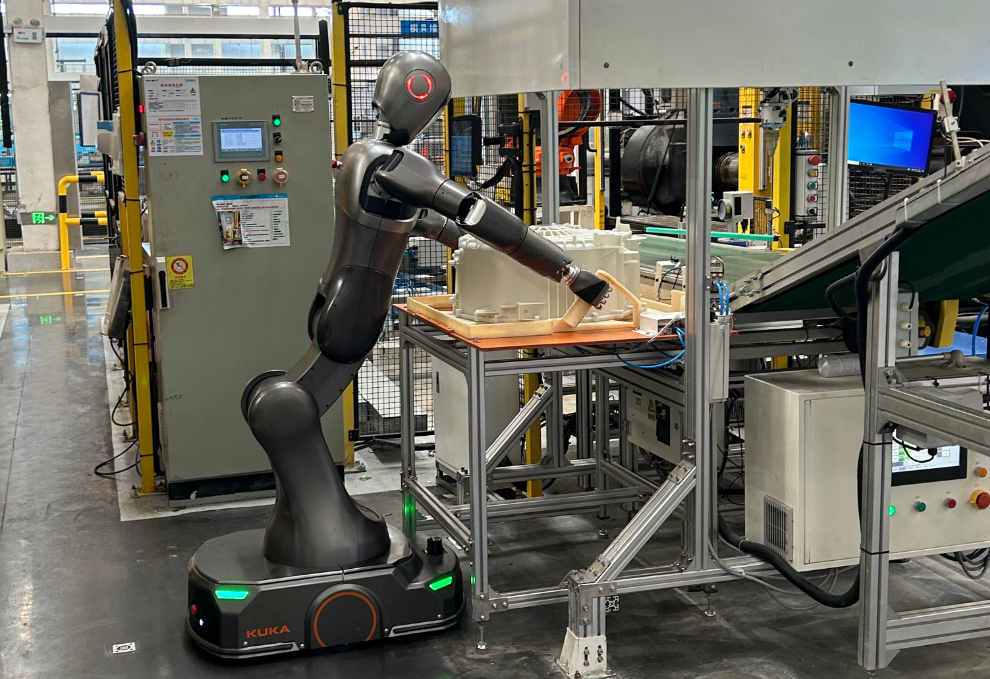

比如,干衣机生产线上,库卡最新研发的iico多关节协作机器人,正在飞快地给机器背面拧上螺丝。

它是工厂工人的最新“工友”,可以和工人们并肩工作,不需要围栏圈着。

而且它不只会打一种螺丝。

传感器和智能大脑的接入,让这台协作机器人变得能学习和思考,也可以自动学会打更多螺丝,进行更丰富的作业,实现真正的“柔性生产”。

这种“全要素自我进化”的生产模式,不仅为中国智能制造升级转型树立了标杆,积极响应并体现了大国智造的政策高度与战略方向。

更具价值的是,为全球制造业提供了一个可复制的未来工厂新范式。

而和当前智能工厂生产范式对比,美的智能体工厂最核心的优势在于,多了一层生命力。

“有生命力”的智能体工厂

什么是美的智能体工厂的生命力?

相对于只听得懂固定指令的生产设备,智能体工厂的生命力表现在,内部的AI系统和机器设备,能像老工程师一般自动思考、像外科医生一般自主执行、也像学生一般自觉进化。

把这座工厂看成一个人,决定他如何思考的就是“工厂大脑”,决定他如何工作运行的,就是包括AI眼镜、机械臂、AMR在内的各种具身终端。

显然,工厂大脑是“灵魂”与“中枢”,他是智能体工厂生命力的根本来源。

所谓工厂大脑,采用了高可用、高可扩展的分布式多智能体架构。

它不仅是系统,更是融合物理世界与数字世界的“超脑”。

正得益于这一工业“超脑”,美的洗衣机荆州工厂拿下了WRCA世界纪录认证的“世界卓越的首个多场景覆盖的智能体工厂”。

考察结果表明,这套系统在多个核心场景效率提升超过80%,在关键环节实现100%防错,并在能源管理、质量控制、生产计划、物流及设备维护等领域实现多智能体间的无缝协作。

在工厂大脑的智慧带领下,所有智能体才有了联动的意识,美的智能体工厂才能突破传统工厂的三重局限。

第一层突破,多智能体协同解决了传统工业场景里,AI难以全流程覆盖的问题。

从能源到人形机器人,美的智能体工厂,通过Agent-to-Agent(A2A)通信协议,能让14个智能体在能源、排产、物流、品控、运维等38个场景中既独立决策又协同工作。

第二层突破,专业垂类大模型,实现了传统工业软件无法做到的自主决策。

以前的传统工业软件只能发现问题或诊断问题,但美的智能体工厂,融合工业大模型作为推理引擎,让AI系统能做出超越传统工业软件规则库的决策。

比如,当人形机器人“美罗”执行首检送检任务时,会将注塑成型的后桶搬运至智能首检台,由集成的高精度3D相机进行尺寸外观检测。

质检数据实时同步至品质智能体,品质智能体再融合AI识别、定位及检测算法,实现问题区域、岗位、责任人及根因的全自动精准分析。

最后,智能体还能生产改进对策,并进行3D效果验证和数据反馈,形成“感知-分析-决策-执行-验证”的完整品质流程闭环。

这套自主决策系统,提高了返修录入的效率、准确率,单次提效80%。

第三层突破,创造出了一套“系统自治”的新模式。

美的智能体工厂最大的特色,就是实现了“全流程无人干预、全要素自我进化“的可复用的智能体工厂新范式。

核心就是以“系统自治”代替经验依赖,用实时闭环优化取代事后补救,通过跨场景智能体协同驱动生产效率、柔性化水平和品质管控的范式升级。

其中最突出的表现,就是把人形机器人纳入智能体体系,打通了智能体工厂的“最后一公里”。

在注塑车间,美的自研的人形机器人美罗,能把一个刚注塑成型的9公斤重洗衣机后桶搬送到3D质检站。

质检之外,它上午还在消防装置面前,弯腰检查起了消防栓。

下午则自己来到注塑机前,采集起了噪音分贝。到了晚上,美罗又要巡查注塑机油液,负责设备保养。

正如WRCA认证评语中表示:类人机器人在日常运营中的常态化应用,标志着美的智能体工厂构建了真正意义上的自主工业生态。

这一生态的构建,来自于美的强大研发实力的底层依托。

2025年上半年,美的研发投入88亿元,同比增长14.4%。

美的库卡工业机器人销量在中国市场占有率提升到了9.4%,库卡中国收入全球占比提升至近30%。

持续的研发投入和领先的科技水平,赋予了工厂大脑的超高智商。

加上具身终端的超强执行力,让这座智能体工厂超越了传统数字化工厂水平。

其核心突破,在于它不再是零星的“无人化”或“自动化”技术展示,而是构建了一个全域协同、自主决策、持续进化的智能生态。

它通过多智能体架构重构了生产逻辑,用大模型赋予了系统“大脑”,最后通过具身智能体赋予了系统“手脚”,从而真正实现了从数字世界到物理世界的全面闭环。

结语

当然,在未来智能工业话语权争夺上,我们还具备更广阔的优势。

1983年,当第一座生产苹果的Macintosh个人电脑的工厂在加利福尼亚落成时,乔布斯骄傲地说,“这是一台美国制造的机器”。

28年后,时任总统奥巴马曾问过乔布斯,“需要做什么,才能让iPhone回美国生产?”

乔布斯毫不犹豫的回答:“那些工作不会回来了”。

分流而走的工作和制造产能,在全球产业的转移分工下,纷纷进入了中国。

时至今日,我们也是唯一一个拥有最完善工业体系、最多元运营场景和最丰富使用数据的国家。

在智能工业话语权竞争场上,这将是中国最宝贵的隐形资产。它们决定了未来工厂,能自主进化到什么高度。

我们缺少的,是制造了流水线标准的福特、定义了工业互联网的GE。

他们用输出标准的方式掌握着对全球制造工业的定义权,是一种高于技术和制造能力的范式竞争。

中国因历史因素,一度都是模仿和跟随者。

但美的智能体工厂的落地和概念输出,让全球制造业有了新的产业引领者。

中国也将借由智能体工厂的基座,首次以“生产范式开创者”身份参与全球制造规则定义,将产业规模、技术优势升维为智能工业时代的认知框架主导权。