一键换装、沉浸式穿越、近距离赏文物……服贸会文旅展解锁文旅新体验 沉浸式体验换装穿越篇 一键免费体验古风汉服换装视频

中国商报(记者 赵熠如 文/图)9月10日,2025年中国国际服务贸易交易会(以下简称服贸会)文旅服务专题展在首钢园9号馆和11号棚拉开帷幕。前沿科技不仅为市民游客打造了新奇的文旅体验,更深度嵌入文物保护修复、文旅监管服务等环节,全方位赋能文旅行业高质量发展。

科技引领创意文旅体验

在前沿科技的赋能下,文旅体验开始变得更加丰富有趣:一键“穿上”汉服成为古人、穿越回古代感受奇幻之旅、近距离“触摸”文物、DIY藻井图案……观众开始从文化的旁观者,成为深度参与的探索者。

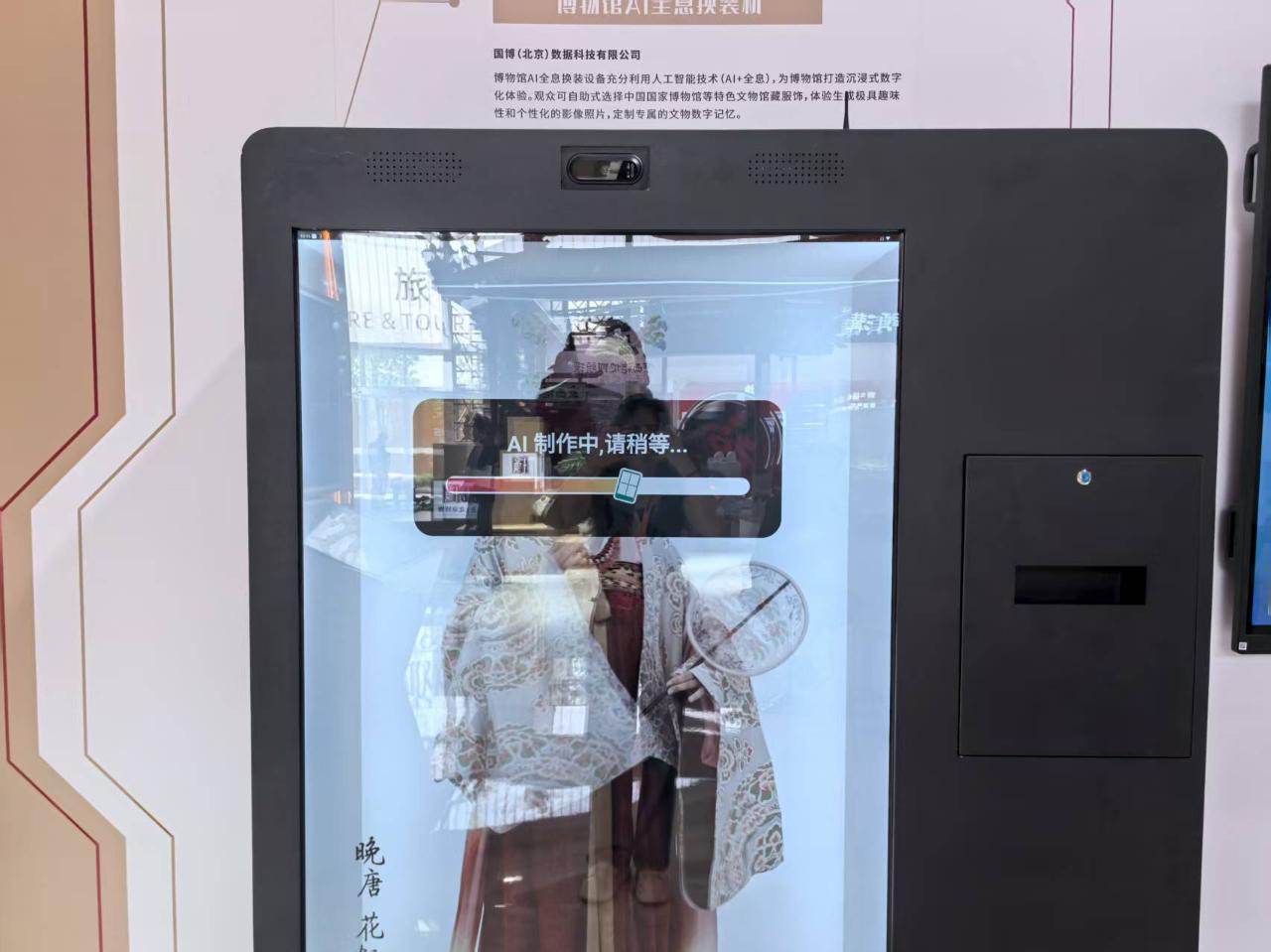

博物馆AI全息换装机利用人工智能技术(AI+全息),为博物馆打造沉浸式数字体验。站在博物馆AI全息换装机前,观众可以选择自己喜欢的汉服妆容,扫描二维码后,机器会给观众拍照,并自动生成照片和视频,使观众“穿上”自己喜欢的汉服。利用AI技术生成的视频,在人物的动作和表情方面也非常自然和灵动。

博物馆AI全息换装机正在生成图片和视频。

《尘封的帝国》VR(虚拟现实)体验项目,让观众身临其境地展开了一场奇幻之旅。佩戴VR眼镜后,观众仿佛穿越时空回到秦帝国,置身于兵马俑坑、秦朝军营、兵俑工坊、秦陵地宫等场景中,火焰、光影、烟雾等视觉特效更增强了体验感,其剧情设计更是引人入胜。

观众正佩戴VR眼镜进行沉浸式体验。

“看·见殷商”展则将MR(混合现实)技术应用于博物馆的文物展示中,“召唤神龙”“触摸鸮尊”“破解铖谜”等全新的展示方式,让观众从旁观者转变为参与者。

观众佩戴MR设备后,可以看到自己置身于多件文物的环绕之中。走到文物面前,观众不仅可以看到文物简介,还可以用拇指和食指将文物“捏起”,全方位近距离观赏文物全貌,甚至连文物细节处的沟壑都可以看清楚。这种交互方式不仅增强了观赏趣味,还增进了观众对文物的了解。

观众正在佩戴MR设备体验观展。

据了解,藻井是传统建筑内呈穹隆状的“天花”,藻井上一般绘有彩画、浮雕。在“隆福寺藻井”数字艺术沉浸展中,观众可以选择自己喜欢的颜色和花纹去定制独一无二的藻井,并且沉浸式地观赏自己创作出来的藻井和星空。

沉浸式创作观赏藻井。

《梦回圆明园》是全球首个以圆明园为主题的3A级画质VR大空间体验项目,该项目凭借高质量的视觉呈现和沉浸式技术,为观众带来一场跨越时空的文化之旅,实现了科技与历史的深度融合与对话。

《梦回圆明园》VR大空间体验项目。

科技赋能文旅行业升级

科技正深度融入文旅行业的各个环节,为文物保护修复、文旅市场监管与公共服务带来全方位升级。

首都博物馆在多学科协同合作和新兴科技力量的辅助下开展文物保护修复工作,配备220余台专业、系统的文物保护设备,充分利用硬件优势开展多种材质可移动文物的保护修复研究,打造文物保护区域平台。

科技赋能文物保护与修复。

据了解,房山云居寺“濒危石刻微痕数字化”项目,针对石经适配“微痕增强”算法,以光源矩阵采集微米级刻痕,重现肉眼看不见的刻痕信息,成果远高于传统拓片的信息量。该项目同步构建含微痕增强图、刻痕灰度图、数字线图、电子拓片的“房山石经全信息数字著录”,贯通保护、研究、展示,为千年“石经”永续传承奠定数字底座。

房山云居寺“濒危石刻微痕数字化”项目。

智慧文化执法监管平台则构建了以数据分析为引擎的“风险+信用”监管模型,建立动态评价体系,对6.7万家文旅企业按“红、黄、蓝、绿”进行分级监管,并利用创新技术应用破解监管难题,利用DeepSeek等人工智能大模型,实现多场景智慧化监管。

博物馆智慧化服务平台基于空间数据打造智慧地图与数据综合看板,可视化呈现展览信息、社教活动、数字文物及文创衍生品,并以“四云协同”理念(资源云聚、服务云通、数据云连、展示云浸)为支撑,构建数据标准化治理、打通服务路径、跨机构协同等创新模式,为公众打造可感知、可互动的数字文化新生态。

据悉,2025年服贸会文旅服务专题展设1.11万平方米室内外展区,汇聚8家市级单位(含室外展区)、17家区县级单位,共计25家单位组团亮相,线下参展的425家企业中有国际企业40家、世界500强及行业龙头企业83家。