深度解读|贾国龙硬刚罗永浩后24小时:行业人一边倒声援西贝 贾国龙演讲内容 贾国龙专访完整视频

作者 |餐饮老板内参内参君

餐饮行业大佬,

集体声援西贝!

距离昨晚贾国龙回应“西贝预制菜风波”过去不到24小时,#罗永浩西贝# 仍高挂热搜榜首,战火未息且愈烈,将近20个相关词条陆续登场。内参昨晚首发的一篇《独家 | 贾国龙:西贝100%没有预制菜,罗永浩的点评太伤人!》,在后台收到500+条评论。

9月12日15:03,西贝官方发布声明《西贝全体伙伴致顾客的一封信》,针对此番争议做出正式回应,表示“绝不姑息无端指责”,并在声明中公开了“罗永浩同款菜单”产品的具体制作过程。

“我们决定,向全社会开放西贝XIBEI后厨参观,顾客可在门店就餐的同时向门店伙伴提出参观后厨的要求。”西贝在声明最后写道。

目前,针对“罗永浩 西贝”事件,大家的态度与立场不尽相同。

业外,一部分微博消费者立挺罗永浩,在其评论区将矛头直指西贝,吐槽其菜品定价贵、餐厅是否使用预制菜存疑等;另一部分消费者则用相对理性的态度关注“预制菜”本身,理解“预制工艺”在餐饮行业的特殊性。

业内,一众餐饮行业大佬集体声援西贝。

巴奴毛肚火锅创始人杜中兵凌晨转载内参文章;吉祥馄饨创始人张彪直言“信任西贝”;朱光玉火锅联合创始人李扬表示“平台公知都在对着餐饮人一步一步勒紧脖子上的钢丝绳”……大大小小数十个餐饮品牌、上百位从业者连夜发声。

胖东来创始人于东来今日发文:任何事没有完美……感谢西贝、海底捞等品牌企业让我找到相对放心可口吃饭的地方!

◎部分餐饮人对“西贝罗永浩”争议的态度

在一片喧嚣声下,我们不妨冷静下来,先理清楚几个问题:

1、什么是“预制菜”?

2、餐企中央厨房出品,为什么不是预制菜?

3、中央厨房是什么?为什么餐饮企业都要建设中央厨房?

国家规定:

中央厨房出品,不是预制菜!

对于预制菜的概念,国家层面在2024年提出了明确的规定。

2024年,市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委联合印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》。

《通知》明确:预制菜也称预制菜肴,是以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料等辅料,不添加防腐剂,经工业化预加工(如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,配以或不配以调味料包,符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。

在近些年公众舆论的引导下,消费者们已经形成了“谈预制菜色变”的反馈机制。但凡哪个餐饮品牌和预制菜扯上点关系,就会客流大跌。

但,根据国家规定,餐厅中央厨房出品的菜肴,并不是预制菜!

《通知》发布时,发言人强调了一点,考虑到连锁餐饮企业广泛应用中央厨房模式,其自行制作并向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴,应当符合餐饮食品安全的法律法规和标准要求。中央厨房制作的菜肴,不纳入预制菜范围。

此外,发言人还表示,预制菜突出菜肴属性。仅经清洗、去皮、分切等简单加工未经烹制的净菜类食品,属于食用农产品,不属于预制菜。速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等主食类产品不属于预制菜。

何为“中央厨房”?

再次划重点:中央厨房出品不等于预制菜。

那么啥是中央厨房?餐饮连锁企业为啥都在争先建中央厨房?

连锁餐饮的中央厨房模式核心是生产“标准化半成品”、“即热型成品菜”,完成的是基础预处理,如:清洗、切配、腌制、预煮、预炸、调味酱料包制作,冷藏或冷冻配送到门店后,再由门店的厨师进行关键的“锅炒”、“焖煮”、“烤制”等工序。

说白了,中央厨房解决的是餐饮企业的4个大难题:味道不稳定、成本管不住、效率跟不上、顾客吃着不放心。

1、保证你每次吃到的味道一样。

通过统一的配方、统一的工艺流程和统一的设备,中央厨房确保每一份原材料和半成品都完全一致。

消费者的感受就是,无论在北京、上海还是深圳的门店,点同一道菜,其口味、分量、外观都高度一致。这解决了中餐“一师一味”的标准化难题,是品牌扩张的基石。

2、管得住食品安全。

中央厨房拥有更专业的环境和设备,能实现对品质和安全的强力控制。例如,中央厨房对原料进行集中采购和检验,从源头控制农残、微生物等风险。生产环境洁净度远高于大多数门店后厨。通过标准化加工,避免了门店厨师因状态、技术差异导致的菜品品质波动。例如,肉的嫩度、腌制口味、油炸时间都被精确控制。

3、效率猛增,省钱省时间。

集约化生产,这让中央厨房可以实现规模效应,大幅提升连锁餐饮企业的整体运营效率。消费的体验就是,餐厅门店后厨操作更加标准和规范,缩短出餐时间(尤其在高峰期),减少顾客等待时间。门店后厨面积也因此缩小,进一步增加前厅服务消费者的空间。

无论是对品牌,还是消费者,中央厨房都是共赢的。王洪涛总结道:“中央厨房,是餐饮服务从源头到餐桌的食品安全全链条管理中非常重要的一环,是能够发挥保障产品质量和安全、提升效率的一环。”

因此,中央厨房的产品是有明确的食品安全和品质保障要求的,和大众消费者认知的“预制菜”是存在显著差异的。

被污名化的“预制”

既然连锁餐厅厨房出品,并不是预制菜,那为何公众总是有误解?

因为消费者认知的预制菜,和行业内、国家规定的预制菜,是两个概念。

一位读者在内参后台评论:“罗永浩对预制菜的理解代表了大部分人的认知。很多人谈预制菜色变,但其实大家对预制菜根本不了解。在20年前餐厅就有粗加工,也会提前切配、烹炸一些食材,现在也一样,只不过更标准化了。”

但凡是有前置的流程,有冷冻的,许多消费者就将之与预制菜划上等号,与“污名化后的预制菜”划上等号。

在公众叙事中,预制菜,与“料理包”、“添加剂”、“僵尸肉”、“科技与狠活”等负面词汇捆绑,形成了一个强大的负面符号体系。

人们将对整个食品安全环境的不信任,全部集中倾泻到“预制菜”这个具象的靶子上,仿佛抵制它就能重新获得对自身健康的控制权。

餐饮老板内参创始人秦朝犀利地指出:消费者想象的餐饮业,几乎是与小时候自家厨房的样子划等号。这是挥之不去的情怀,也导致看不得一切现代工业标准化痕迹的中餐。就像盲目抵制学校食堂用中央厨房配送,殊不知现场加工的食安保障远不及工业级的食安标准。产业已经发展到人工智能+了,认知还在农耕文明……

“绝大多数中餐品类需要预先制作,越是复杂的菜品越需要,否则中餐根本没那么丰富。比如熟知的腌、卤、熏、炸……区别在于以前不发达,制作大多靠现场手工、没有连锁不存在物流集配到店。今天有先进设备、急冻锁鲜以及冷链物流。但大众认知与产业发展间的鸿沟也就此产生。”

消费者对餐饮预制、预制菜的偏见,产生于舆论的“恶意”引导,也产生于行业与消费者之间的信息不对称。

为了消除偏见,消除信息不对称,越来越多企业和业内人士站出来普及预制菜。

据了解,目前卫健委牵头的预制菜国家标准即将公开征求意见。

中国连锁经营协会也表示,将持续推动和配合政府相关部门,深入研究和完善行业标准体系,特别是预制菜在餐饮中的标识等方面,争取推动出台更清晰、更具操作性的指引,减少因概念模糊产生的争议,让企业和消费者都有明确的标准可依循。

一部分消费者

已经开始理性看待预制菜

截至发稿,争议还在持续发酵。不过,随着越来越多餐饮品牌、餐饮从业者,以及餐饮行业相关协会的发声,在一众或调侃或激烈的情绪化热搜词条外,也开始有更多“理性”词条出现:

#预制菜定义#、#预制菜强制明示#、#什么样的菜才算预制菜#、#罗永浩西贝之争倒逼餐饮透明化# ……

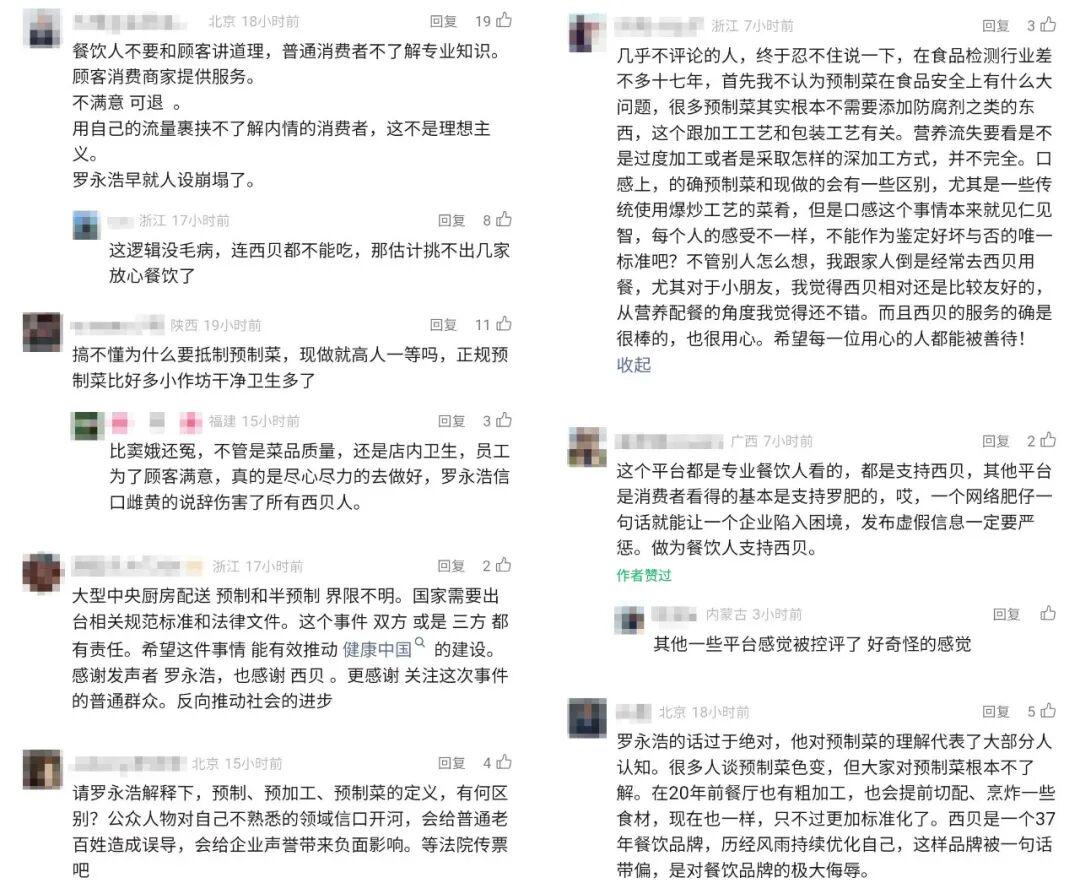

在内参公众号后台,也能看到很多餐饮从业者及消费者相对理智的观点:

“忍不住说一下,我在食品检测行业工作十七年,首先我不认为预制菜在食品安全上有大问题,很多预制菜根本不需要添加防腐剂之类的东西,这与加工、包装工艺有关……”

“大型中央厨房配送 预制和半预制 界限不明。还是需要国家出台相关规范标准与法律文件。希望这次事件能够有效推动健康中国的建设,感谢罗永浩,也感谢西贝,更感谢所有群众,大家一起推动社会进步。”

“内参平台是给专业餐饮人看的,业内大家的态度都很明确;其他一些平台能看到很多消费者都在支持老罗。唉,一句话就能让一个企业陷入困境。”

◎图源:内参文章下部分评论

对于西贝“交锋”罗永浩这件事,不少大V提到贾国龙可以私下请罗永浩一起吃吃饭泡泡茶,温和地去解决这件事情。但,他们低估了“预制菜”这个舆论对一家连锁餐企的杀伤力。

如果西贝不出面回应解释,那么从此西贝就被贴上了“预制菜”标签,永远撕不掉。虽然预制本身也没问题,但消费者接受有问题,影响生意是必然的,甚至有导致闭店的风险。

同时,如果没有西贝出来“硬刚”,没有西贝去挑战公众对预制菜的误解,那么可能会有更多餐饮企业,因为和预制菜哪怕沾上一丁半点关系,就被拖下舆论泥潭,也会有更多不分青红皂白只为蹭流量的博主,继续污名化餐饮预制。

为餐饮预制正名,这件事很难,但是对于餐饮人来说,是难而正确的事情。

最后,餐饮老板内参创始人秦朝也表示:

解释鸿沟当然很难一时间抹平,预制也不过是餐饮连锁、食品工业、现代农业产业发展链条上的必要流程,也是满足更广泛消费需求的必经之路。这不仅是效率的需要,也是安全健康的保障。

这次事件对行业长期被预制菜困扰问题可能是个好的转机,我们从后台评论区看到的是,大部分消费者趋于理性、行业人集体站出发声。如果就此对预制菜正名,对所有人其实都好。