太励志!宁波54岁“老外贸人”用7年时间,拿下北外硕士学位!“人生永远没有太晚开始”

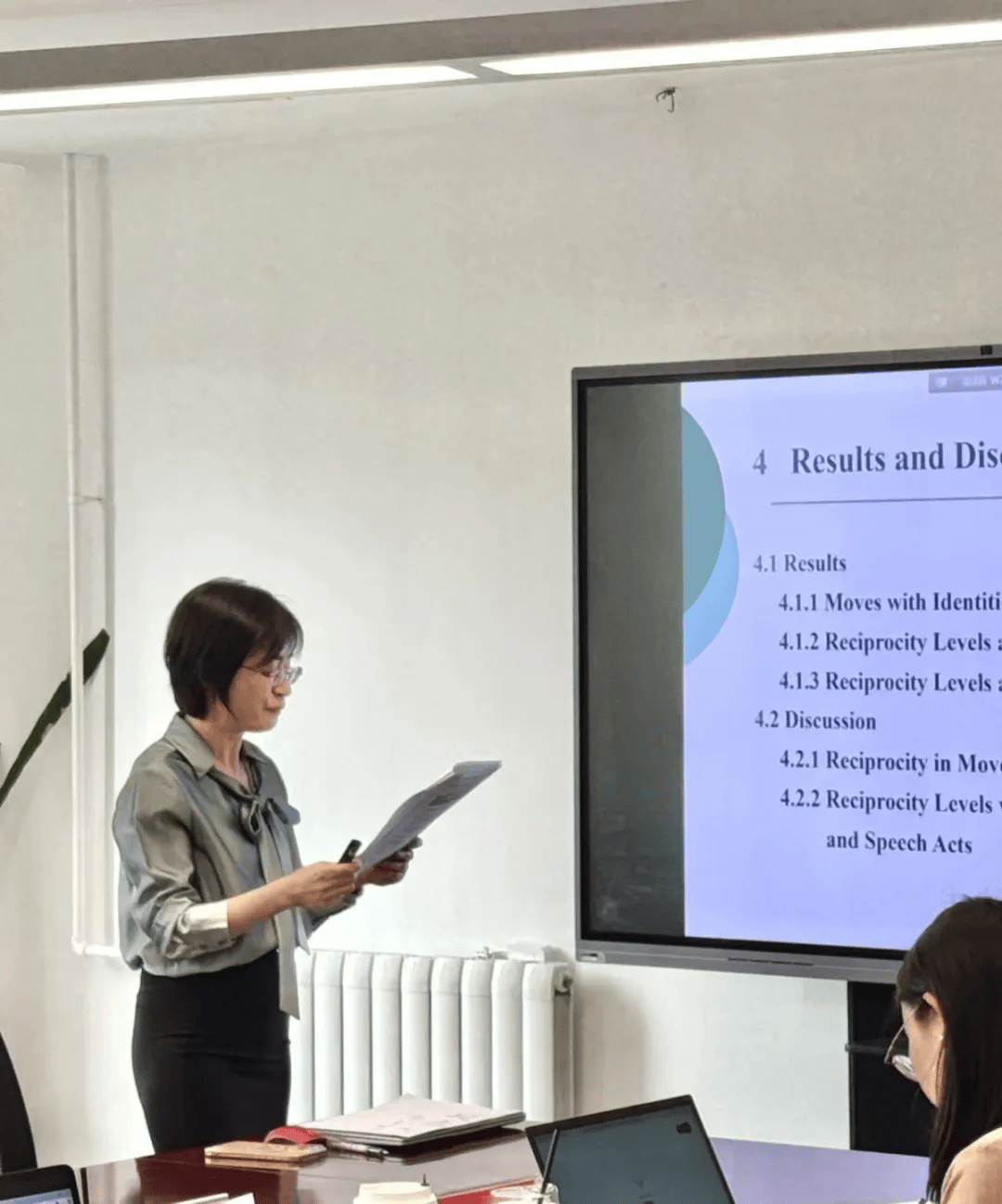

流苏自右而左轻轻拨过,象征成熟的稻穗迎来收获。六月的北京,阳光炽热,54岁的王莎身披深蓝色硕士袍,在北京外国语大学外语教育研究中心的学位授予仪式上微微躬身。当中心主任的手将她的帽穗从右边拨到左边的那一刻,聚光灯下的她眼眶微湿。

作为一名拥有近30年外贸经验的“老外贸人”,王莎的人生本可以循着既定轨迹平稳走向退休:在宁波的办公室里处理订单、接待客户,闲暇时陪伴家人,享受安稳的生活。可她偏要“折腾”——47岁那年,她毅然走进北京外国语大学的课堂,七年时光,她用坚持与热爱,书写了一段属于自己的励志故事。8月27日,记者采访王莎,聆听了这个感人故事。

王莎。受访者供图

缘起:一颗被点燃的“求知种子”

“决定读研时,我并没把它和加薪、跳槽联系在一起。”面对“为何临近退休还要读研究生”的疑问,王莎的回答坦诚又坚定。在她心里,这场迟来的求学路,更像是对初心的回应,对生活另一种可能的探索。

故事要追溯到王莎30多岁时的一次加拿大出差。彼时,她遇见了一位70多岁的当地客户——老人头发花白,眼里总是闪烁着对工作与生活的热忱,在产品发布会上做演讲,激动时更是眼含泪光,“那种从心底里迸发的热爱,太有感染力了。”王莎说,那次相遇像一颗种子,悄悄在她心里扎下根:漫漫人生不该只有眼前的烦恼与琐碎,而是要能时时感受到正向的热情。

王莎在图书馆。受访者供图

这颗种子的萌发,等到了2015年。那年随着女儿前往外地读大学,家里突然空了下来。习惯了围着工作与家庭转的王莎,开始有了大片属于自己的时间。“总得做点什么,让生活更充实。”她先是下班后被邀至一所培训学校教《外贸英语口语》,站在讲台上传授自己多年的实战经验时,也在反思——“教育需要更专业的理论支撑,可我脑子里的都是实战经验,这些都是匮乏的。”

为了补上“理论课”,王莎开始在网上搜寻相关课程,北京外国语大学的相关研修班赫然出现在屏幕上。“这个研修班的课程内容正是我想学的,当时就想‘试试吧’!”没多想,她填了报名表,经过半年多的准备,通过了入学考试,从2018年起,踏上了跨越宁波与北京的求学路。

在北外上课。受访者供图

闯关:在晨光暮色里“啃硬骨头”

“读研哪有不难的?难的时候,我也认为自己是没苦硬吃,但从没想着放弃。”回忆七年求学路,王莎的语气里满是感慨。从零基础学日语到写近2万字全英文论文,从平衡工作与学习到克服跨城奔波的疲惫,她像一位“闯关者”,把一个个困难变成了脚下的台阶。

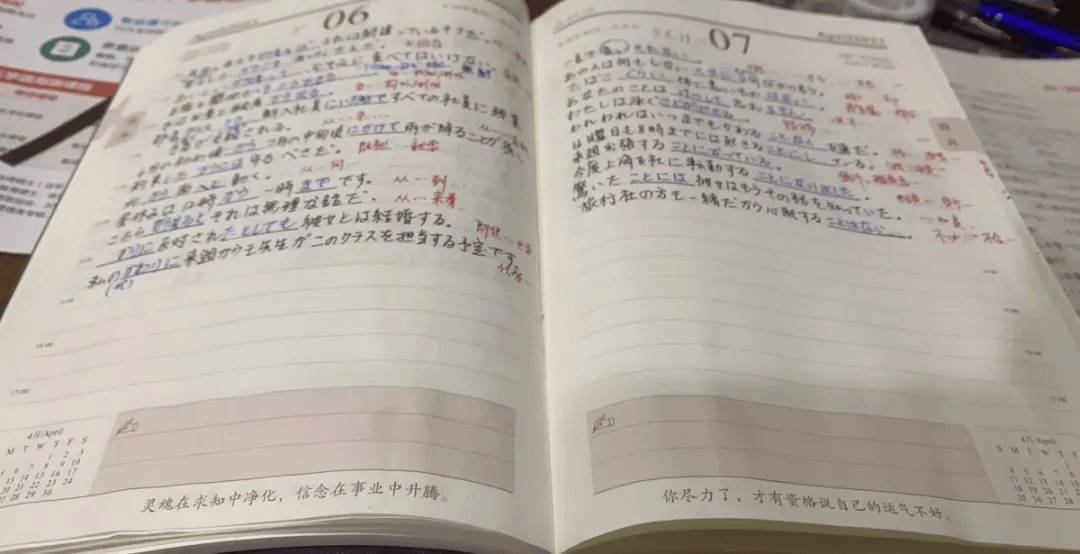

当时,她不但顺利学完北外的外国语言学与应用语言学专业十门课的研修课程,还获得“优秀学员”称号,这也给了她正式申请硕士的信心。但是申硕必须通过国家二外考试,王莎选择了日语。“我完全是零基础,连五十音图都认不全,一开始看到考试大纲真的慌。”她记得。那段时间,早起朗读日语课文,通勤路上听日语音频,晚上回家就对着书本逐字逐句“啃”。遇到不懂的语法,就借书、上网查资料,还专门找老师请教。考试成绩出来那天,她紧张得不敢点开查分页面,最后是女儿帮她点开——“过了!分数还不低!”那一刻,她激动得跳了起来,瞬间所有的辛苦都有了回报。

零基础学习日语。受访者供图

七年的学习中,大大小小的困难不断,王莎一边坚持,一边就走到了最难攀登的阶段——硕士学位论文。2024年,在学术导师刘鼎甲副教授的指导下,通过北外研究生院的选题答辩和开题答辩之后,王莎按她自己选择的也是感兴趣的研究方向--“语料库语言学”,开始撰写全英文毕业论文。她以工作中积累的几千封邮件创建语料库,搜集并阅读大量文献,综合会话分析、礼貌学、体裁分析等理论框架,采用多种量化统计分析方法,期间还要结合编程、跑数据等她从未接触过的操作。“实践工作让我很有干劲,但研究方法非常薄弱。”为了确保数据准确,她把几千封邮件逐封分类、标注、提取、统计,眼睛累得发酸;跑代码时,她跟着导师提供的方法一步步练,反复论证数据结果,经常对着电脑屏幕坐到深夜。

作为一名在职研究生,最难的是时间的冲突。王莎工作生活在宁波,日常学习可以在线上进行,但遇到重要事项仍需要往返北京。从2023年起,她的工作骤然忙碌起来,频繁出差成了常态。而写论文最初那段时间,导师正在英国访学,常常只能约在北京时间零点线上沟通。有一次,正在出差的王莎为了赶上课题组讨论会议,又不巧遇到飞机延误,她只好在机场的候机厅里抱着电脑和导师对话,直到导师也听到广播发出最后登机时间,她才匆匆结束对话。“这样的情况不止一次,有时候也会累到怀疑自己,可一想到再坚持一下就能进步,就咬咬牙挺过来了。”

生活里,王莎更是把时间“挤”到了极致。平时晚饭简单吃完,把家务交给先生,晚上8点准时走进书房。“先生知道我学习辛苦,包揽了日常的买菜做饭。”说起家人的支持,王莎的眼里满是温暖。

从事外贸工作的王莎。受访者供图

收获:在求知里遇见“更好的自己”

或许有人会问“花七年时间读研,到底值不值?”王莎的答案很确定:“有一点点冒险,但我可以肯定地说,值得!七年读研之旅,我收获的不是一张证书,而是让我看到了更广阔的天地,也让我遇见了更好的自己。”

在北外的课堂上,王莎是“特殊”的学生——她比自己的学术导师还年长十来岁,同门全日制读研的师弟师妹更是和自己女儿的年龄相仿。可她从没想过“摆资历”,而是把自己定位成“纯粹的学习者”。导师尽管工作繁忙,却总能安排时间耐心地引导和鼓励她,是王莎眼里该学术领域最具权威的专家之一,却每每尊敬地称她为“王莎老师”;同门的师弟师妹们也亦师亦友,她笑着把经常联系的小师姐称为“师姐妹妹”。“参与课题组的学习讨论,会有很多感动的瞬间,我能看到他们身上的活力与创新,也学会了用更年轻的心态看待事物,我更想借此机会表达我在北外读硕期间对导师刘鼎甲副教授及同门最诚挚的谢意。”王莎说。

王莎。受访者供图

学习带来的,还有思维的转变。“以前看问题,可能会凭经验、凭感觉,现在更多的是批判性的思考,知道怎么去查证、怎么去判断,不会再人云亦云。”王莎举例说,现在的她遇到问题不只想着“怎么解决眼前的麻烦”,也不简单断定“非此即彼”,更会思考“现象背后的依据是什么”“有没有更科学的解决策略”,这种思维的转变,也让她在工作中更从容、更理性。

重新定义人生价值是另一个重要收获。王莎说,“7年的学习如同是一场心灵洗礼”,正如罗素所说:“须知参差多态乃是幸福本源”,她也认识到,人生值得不断去体验其多维化。“我们走到这个年纪,要逐渐放开一些东西,才能去寻找更内在的价值给心灵带来的愉悦吧。”她的毕业论文探究的主题是贸易邮件往来中的言语行为及交际模式,这也回到她的初心,“哪怕能给这个领域带来微薄的启示,我也觉得这七年的付出是值得的”。

最让她欣慰的是对女儿的言传身教。“妈妈用行动告诉我,永远不要觉得为时已晚。”女儿现在正在攻读博士学位,说起妈妈的学习经历颇为敬佩,“一路过来,我看到妈妈遇到各种困难,又一一攻克这些困难,这种毅力和坚持带给我的力量,比任何说教都管用”。