“七夕”里藏的从来不止爱情,而是……

七夕,被称作“中国的情人节”。牛郎织女,鹊桥相会,一年一约,仿佛这一日的主旋律就是情意绵绵。然而,上海市民俗文化学会创会与名誉会长、华东师范大学社会发展学院教授仲富兰对于七夕,有自己的一番解读——

时值七月,暑气未消,而秋意已潜至檐下。街市间忽见鹊桥图案,方知又是一年一度的七夕。幼时居家离法华寺不远,每临此节,寺庙的香桥会是顶诱人的盼头。至今仍记得跟着母亲去看的模样:裹头香搭的桥身泛着暖融融的光,毛线缠就的栏杆缀着细碎彩线,香亭里的檀香包堆得像座玲珑小塔。待傍晚点燃香烛,火光把每个人的脸都映得软软的,大人们说“这是帮牛郎织女搭的相会桥”,我便蹲在桥边数香灰,总觉得下一秒就能瞥见两个身影从桥上轻轻走过。

七夕是我国最具浪漫色彩的传统节日

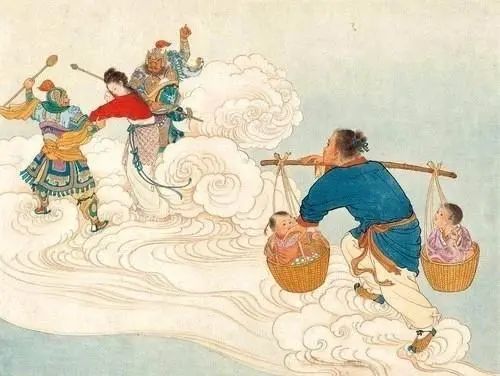

七夕最勾人的,终究是牛郎织女那则传说。江南的香桥会,说到底是世人凑着力气搭的“心愿桥”,夜里焚化香桥时,没人急着谈情说爱,都在心里盼“他们这回能多聊会儿”。清代沈德潜写“只有生离无死别,果然天上胜人间”,把人间生死别离的苦,都揉进了对星河两岸的羡慕里。我们总叹这对恋人“苦”,一年才得一面,可细想人间多少情愫,连“一年一面”的盼头都没有?或许正是这份“不易”,让七夕的爱情格外动人——它从不是教人恪守朝朝暮暮的黏腻,而是传递“隔着千山万水也愿等,哪怕一瞬也珍惜”的执着。就像香桥会上的老人,明知香桥是纸做的、烛火会熄灭,仍年年赶来搭,他们信的从不是“桥能通天河”,是“心里有盼头,日子就有滋味”。

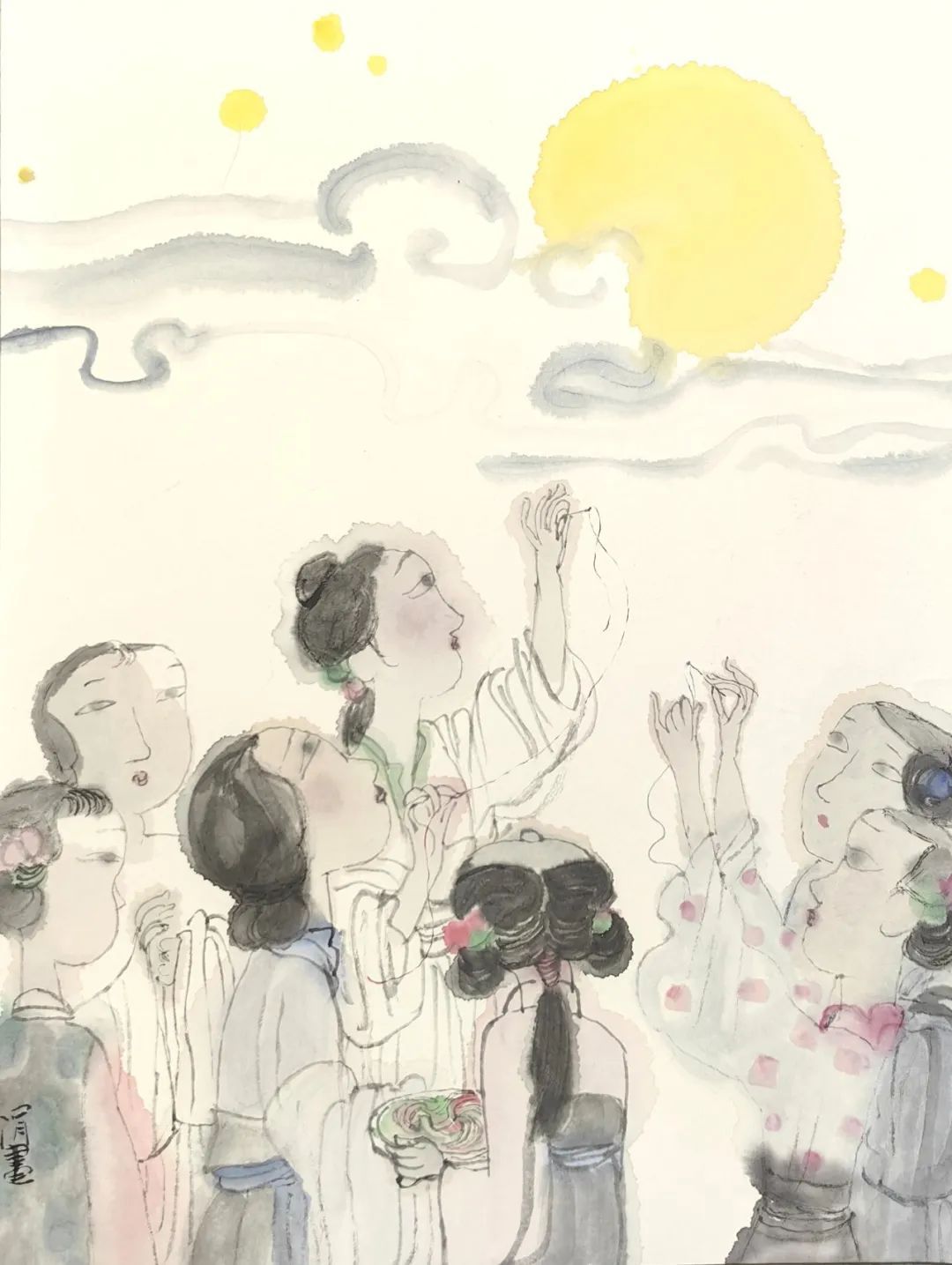

古人过七夕,最热闹的要数女子们的“乞巧”。江南女子会把绿豆、小麦浸在瓷碗里,待冒出几寸嫩芽,便用红蓝丝绸细细束起,盼织女赏些巧手;夜里还会围在扫干净的庭院里,就着月光穿针引线,谁先把线穿过针孔,就能赢得一枚脆生生的巧果。蔡云笔下“巧针丢罢又穿针”,把那份又急又盼的小女儿情态写得活灵活现。可这“乞巧”哪里只是盼着会做女红?不过是女子们借织女的由头,盼自己有双巧手、一颗巧心——能把粗布衣裳缝出暖意,能把寻常饭菜做得香甜,能被人真心疼惜。就像老外婆总说“手巧心才细”,她纳的鞋底针脚齐整,绣的荷花仿佛能映出粉来,后来我才懂,那针脚里缝的不是布,是对家人的牵挂,是把平淡日子过出暖意的智慧。

《七夕乞巧》马小娟

这几十年,七夕渐渐被唤作“中国情人节”,许多人争论它“是不是本源情人节”,实在落了下乘。翻开前些年我写的《七夕乞巧》便知,这节日里藏的从来不止男女情爱,是江南香桥会的集体心愿,是女子案头的绿豆芽与巧果,是文人笔尖的细腻感悟,更是一整个古人生生不息的生活热望。而最见性情的,莫过于古时文人过七夕的疏狂与幽默。

西晋阮咸,竹林七贤中人,在七夕晒衣时节,见邻人尽悬锦罗绸缎,独取粗布大裤裆悬于竹竿,迎风招展。人问其故,答曰:“未能免俗,聊复尔耳。”这话说得极妙,既随了大流参与晒衣,又以自嘲姿态超脱于世俗价值之上。如今情人佳节,满街玫瑰金饰,价码惊人,倘有阮咸这般人物,不知会掏出何等物事来,与那金玉之物相映成趣?想必是些更见真心的物事。

东晋郝隆更有意思。七夕日,人人晒书防蠹,他却坦腹仰卧于庭中。问其故,答:“我晒书。”此公自信满腹经纶,胜似竹简帛书,何须外求?这般狂态,今人怕是学不来了。现今情人互赠情书,多是抄来套路,若有郝隆之流,大约会拍一张腹部特写传与对方,附言:“我的情话都在这儿了。”虽是玩笑,却比那千篇一律的甜言蜜语更见真心。

至于牛郎织女,隔着银河相望,一年只得一会,这传说向来被当作忠贞爱情的象征。然细想来,若无情深,何必苦守?若有情在,又岂在朝朝暮暮?现代人谈恋爱,微信秒回视为必修课,三日不见便生疑虑,比起那一年一会的耐心,真是云泥之别。倒不是说长久分离便是好事,只是觉得情之深浅,原不在相距远近,而在心意真假。

今人过七夕,商家炒作,餐厅提价,玫瑰价翻三倍,宾馆须提前半月预订。男女互赠礼物,贵重程度几成爱情度量衡。如此过节,虽热闹,却失却了本真。阮咸、郝隆若在世,见此情景,不知作何感想?或许会相视一笑,一个取出破裤衩,一个袒露肚皮,在霓虹闪烁的商业街上,晒出不一样的光彩。

如今过七夕,少了些穿针乞巧的热闹,多了些买花送礼物的仪式。可每次看到有人在朋友圈晒“手写情书”“手工礼物”,又觉得那份“乞巧”的心思从未变过——不过是从“求织女赐巧手”,变成了“亲手为爱人做件事”;从“在香桥边许愿”,变成了“陪TA吃一顿热饭”。至于阮咸、郝隆那样的通透,也藏在年轻人的生活里:有人不跟风送奢侈品,而是带爱人去看一场老电影;有人不晒华丽的节日照,只发一句“今天和你一起吃了碗面,很开心”。

其实情爱一事,贵在真诚。有阮咸的洒脱,便不会为世俗所累;有郝隆的自信,便不需外物证明;有牛郎织女的坚守,则时空亦不能阻隔。七夕之本意,不在礼物的轻重,而在心意的真假;不在形式的繁简,而在情感的厚薄。

是夜抬头,银河淡淡,鹊桥隐隐。想那牛郎织女相见,或许相视一笑,一切尽在不言中。人间情侣,若得此心,何必拘于形式?有情人在一起,粗茶淡饭也是佳节;无情相对,山珍海味亦如嚼蜡。

七夕从来不是“复刻古人的仪式”,而是守住那份最朴素的向往:盼自己有能力把日子过好,盼身边人能一直相伴,盼在这滚滚红尘里,能有一份不被世俗裹挟的真心。故曰:七夕三晒,晒衣、晒书、晒心。前二者是古人的幽默,后一项是今人的功课,能晒出真心,不拘形式,便是得了七夕的真谛了。