老龄化狂飙VS养老院寒冬:是举步维艰,还是暗藏商机?

文 | 长青研究社,作者 | 周婷,编辑 | 袁梓泽

在社会发展的宏大叙事中,老龄化浪潮正以前所未有的态势席卷而来,深刻重塑着社会的经济结构与生活形态。养老产业,这片承载着无数期望与挑战的领域,正站在时代的十字路口,尤其是养老院市场,呈现出一种充满矛盾的“冰与火之歌”,其中蕴含的崛起逻辑与未来机遇值得深入探究。

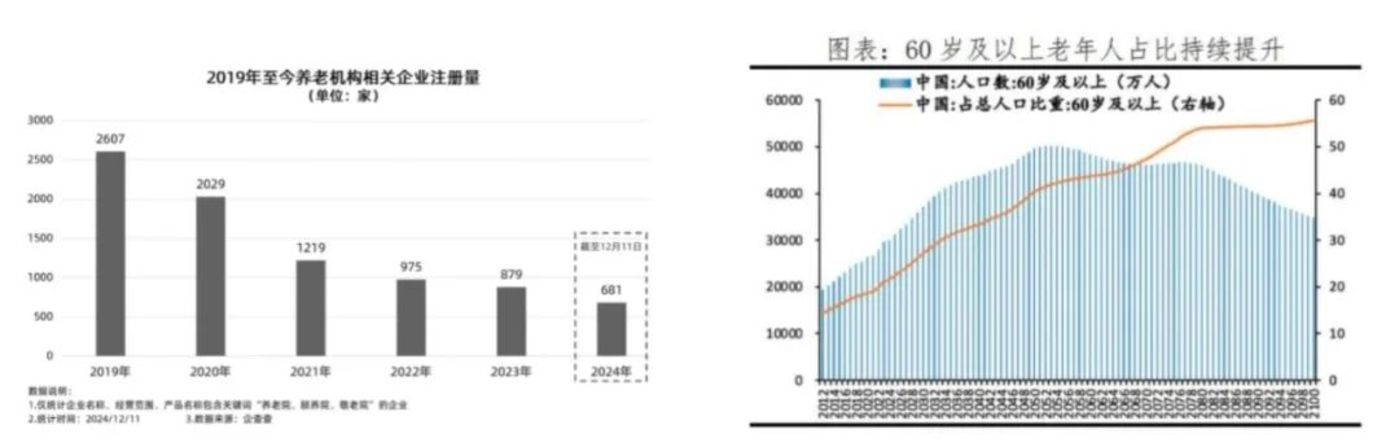

国家统计局数据显示,到2033年,我国60岁以上人口将突破4亿,养老需求肉眼可见地爆发。但企查查数据却泼了一盆冷水:2024年养老机构新注册企业仅681家,不足2019年的四分之一;北京养老院平均入住率45%,大量床位闲置。这种“需求热、市场冷”的怪圈,究竟卡在了哪里?

痛点1 结构性失衡,供需“两条线”,死活对不上

在养老院市场中,需求端“不愿买”,供给端“卖不动”,这场供需拉锯战,直接把养老院逼成了“夹心饼干”

需求侧:观念和钱包的“双重暴击”

传统文化中“养儿防老”的观念根深蒂固,它像一条无形的绳索,紧紧束缚着人们的思想。在这种观念影响下,老人往往认为入住养老院意味着“家庭责任的缺失”,而子女也会因这种观念产生的“道德压力”,在选择养老院时犹豫不决,觉得将父母送进养老院是不孝的表现。这种情感和道德层面的压力,让许多家庭对养老院望而却步。

经济方面,支付能力是一大难题。高端养老院提供的优质服务极具吸引力,但费用高昂,月均费用超过万元,远超2024年城镇居民人均可支配收入54188元,普通家庭难以承受。而低端养老院虽然价格相对较低,却存在设施简陋、服务粗放的问题,无法满足老人对生活品质的基本需求,只能作为“无奈之选”,难以真正吸引老人入住。

供给侧:盈利难+人才荒的“死亡螺旋”

盈利难题严重威胁着养老院的生存。2023年7月北京市政协调研发布的报告显示,北京共有571家养老机构,然而养老机构床位总体入住率仅38%,出现“一床难求”与大量床位闲置并存的现象。

以北京某中型养老院为例,其前期建设、设备采购、人员招聘等投入超过3000万元,要实现收支平衡,入住率需达到70%,但实际运营中入住率普遍低于50%,这导致许多养老院长期亏损,经营困难。

人才短缺问题也日益严重。目前,全国养老护理员缺口超过500万,养老服务行业呈现“人才荒漠”状态。由于从业人员平均月薪不足4000元,薪酬待遇较低,难以吸引和留住专业人才,人员流动性高达30%。护理人员频繁更替,使得服务质量陷入恶性循环,进一步损害了养老院的口碑,降低了入住率。

痛点2 政策落地“慢半拍”,理想丰满,现实骨感

政府力推的“9073”模式,本是一盘好棋,但社区养老配套严重拖后腿。以上海为例,仅少数街道有标准化日间照料中心,大量失能老人被迫在家“硬扛”,机构养老想补位都找不到缺口。

更扎心的是土地审批:一线城市养老用地价格虽低,但审批流程堪比“马拉松”。某民办老板吐槽:“等两年才拿到地,钱早烧光了!”政策红利看着香,吃不到嘴里全是泪。

痛点3 科技公司“抢饭碗”,居家养老的降维打击

智慧养老设备正在疯狂分流客户。一套AI健康监测系统,价格不到养老院月费的一半,就能让老人在家享受24小时心率、血压监控,异常情况秒级预警。对普通家庭来说,这简直是“性价比之王”——既省钱,又免了“送父母进养老院”的道德焦虑。

痛点4 疫情“黑天鹅”,信任危机雪上加霜

疫情的爆发给养老院市场带来沉重打击。疫情期间,有高端养老院因封闭管理出现护工罢工情况,导致入住率大幅下降。全国范围内,不少小型养老机构因防疫成本急剧增加而永久关闭。这些负面事件让社会对机构养老的信任受到极大冲击,老人和家属对养老院的安全性和服务质量忧心忡忡,加重了养老院市场的困境。

供需错配、政策滞后、科技抢单、信任危机,这四座大山不搬开,养老院的“万亿蛋糕”永远画在PPT上。但危机中也藏转机:谁能用新模式打破僵局,谁就能在银发经济中“闷声发财”。

养老院市场看似冷清,实则暗流涌动——人口结构剧变、家庭模式崩解、失能老人激增,三大刚性需求正像高压水枪,硬生生在传统养老模式上冲出一道裂缝,万亿级市场即将喷涌而出。

人口“定时炸弹”倒计时,3个打工人养1个老人

根据《中国发展报告2020:中国人口老龄化的发展趋势和政策》预测,到2050年中国65岁及以上的老年人口将达3.8亿,占总人口比例近30%;60岁及以上的老年人口将接近5亿,占总人口比例超三分之一。如此庞大的老年人口规模,意味着社会抚养比将大幅上升,每3个劳动力需负担1名老人。

在这样的人口结构下,传统的家庭养老模式已濒临崩溃,难以满足日益增长的养老需求。日本在老龄化率超30%时,机构养老成为刚性托底选择,这一国际经验也为我国提供了借鉴。随着老龄化程度的不断加深,机构养老在我国未来养老体系中的地位将愈发重要,成为一种必然的选择。

421家庭结构“爆雷”,独生子女养老成本失控倒逼万亿刚需

当下,“4-2-1”家庭结构日益普遍,独生子女赡养老人的压力呈指数级上升。在这种情况下,家庭往往难以独自承担老人的长期护理和医疗需求,对专业化养老服务的需求愈发迫切。养老院提供的24小时专业护理、医疗保障等服务,正好弥补了家庭养老在这方面的不足,成为许多家庭的重要选择。

医养结合=续命刚需,在家硬扛不如机构“买寿命”

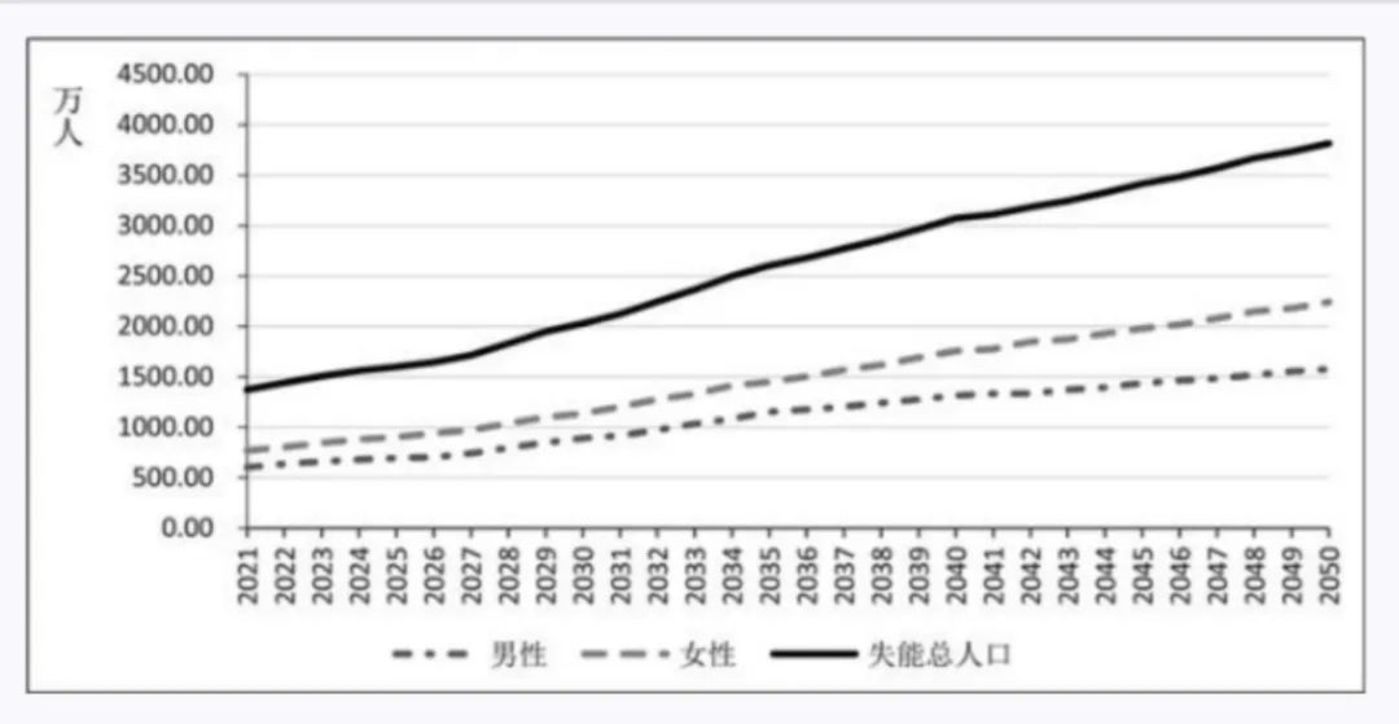

民政部数据显示,中国失能、半失能老人超4400万,然而其中仅少部分获得专业照护。对比发现,居家养老的失能老人平均生存期明显短于在机构养老的失能老人。这一数据充分说明了专业照护对于失能老人的重要性。

医养结合型养老院,能够为失能老人提供医疗救治和生活照料一体化的服务,满足他们的特殊需求,正从“可选项”逐渐变为“必选项”,成为保障失能老人生命质量和延长生存期的关键所在。

中国失能人口数据

中国失能人口数据

人口结构剧变是导火索,家庭崩解点燃需求,失能老人刚需直接引爆炸药桶——养老院市场的“裂缝”,正在变成财富的“泄洪口”。

分层服务精细化运营,挖掘多元盈利点

高端定制,打造极致体验。参考美国太阳城模式,构建CCRC持续照料退休社区。针对高净值人群,从硬件设施入手,打造融合高端住宅、高端医疗设施的居住环境,例如设计配备智能家居系统的适老化住宅,提供24小时私人医护服务。

在软件服务上,定制个性化养老方案,涵盖健康管理、文化娱乐、社交活动等领域,如为艺术爱好者组织专属的艺术展览、文化沙龙,满足他们对品质养老的多元需求。通过收取高额会员费、服务费用等方式,实现高附加值盈利,同时提升品牌形象,吸引更多高净值客户。

普惠连锁,规模降本增效。借鉴浙江绿康集团标准化连锁运营模式,在普惠市场发力。建立统一的服务标准、采购体系和运营管理规范,从服务流程到设施配置都实现标准化。

在成本控制上,通过集中采购降低物资成本,优化人员配置提升运营效率,将单床月费控制在3000元以内。利用规模效应拓展市场,增加入住率,实现薄利多销。同时,与当地政府、社区合作,承接部分政府养老服务项目,获取政策补贴和支持,增强盈利能力。

科技赋能服务升级,创新商业模式

AI应用,优化成本与服务。引入AI护理机器人,替代30%的基础护理工作,如协助老人起床、翻身、送餐等,可使人力成本与投诉率均大幅度下降。养老院可进一步探索AI在养老服务中的应用,如利用AI智能监测系统实时收集老人健康数据,提前预警健康风险,为医疗干预争取时间。

基于这些数据,与医疗保险公司合作,开发定制化的老年人健康保险产品,保险公司依据健康数据精准定价,养老院则从中获取合作分成,开辟新的盈利渠道。

智慧养老产品销售与服务增值。结合智慧养老设备发展趋势,养老院可与科技公司合作,在机构内推广和销售智慧养老产品,如AI健康监测系统。一方面,通过向入住老人推荐这些设备,提升老人的生活质量和安全保障;另一方面,从产品销售中获取利润。同时,围绕智慧养老设备提供增值服务,收取相应服务费用,拓展收入来源。

强化合作拓展资源,提升市场竞争力

医养合作,共享医疗资源。借鉴北京泰康燕园“养老社区+三级医院”模式,与周边医疗机构建立紧密合作关系。养老院为医院提供老年患者资源,医院为养老院提供医疗技术支持、专家会诊、绿色就医通道等服务。

双方合作开展康复护理、慢性病管理等特色服务项目,共同收费分成。此外,争取医保政策支持,提高医保报销比例,吸引更多老人入住,提升养老院的市场竞争力和盈利能力。

跨业合作,拓展业务边界。与金融机构合作,针对有资产但现金流不足的老人,设计创新型金融产品,虽不再聚焦“以房养老”保险产品细节,但可探索类似的资产盘活方案,如房屋反向抵押短期融资产品,让老人在不失去房产所有权的前提下获得一定的现金流用于养老。

与房地产开发商合作,在新建社区规划养老配套设施,养老院参与运营管理,收取运营费用,拓展业务范围,实现多元化发展。

短期看,养老院市场仍要熬过观念转变、盈利模式探索的阵痛期。但长期而言,随着家庭功能瓦解、政策红利释放和科技降本,机构养老必将成为刚需。未来10年,谁能解决“普惠不廉价、高端不缺温情”的痛点,谁就能在万亿银发经济中抢占C位。

这场关乎生老病死的生意,既是挑战,更是时代馈赠的机遇。