扎堆赴港上市背后:SAP模式救不了用友!中国老板不吃洋人那一套 为什么很多企业赴港上市 为什么很多公司开始赴港上市

最近在港股上市的A股上市公司非常多,6月27日,用友网络正式向港交所递交招股书。

然而,按照用友现在的状态,大概率会破发。

用友网络正处于一场深刻而痛苦的战略转型期。

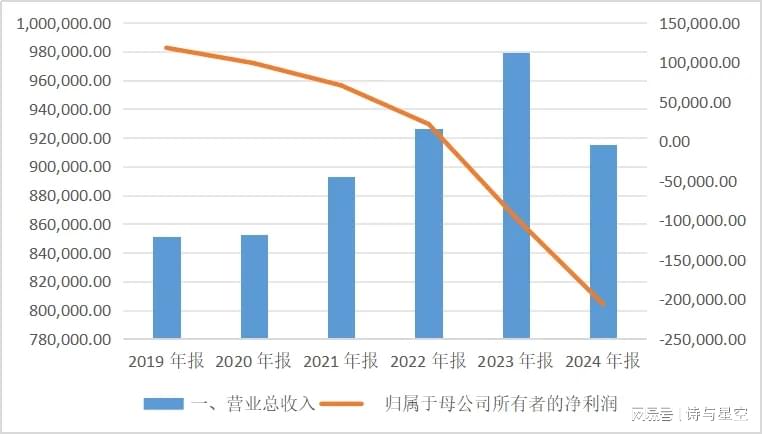

财务数据显示,公司在报告期内遭遇了上市以来最严峻的业绩挑战,营业收入连续下滑,亏损持续扩大。

按照公司年报的自我剖析,主要原因是宏观经济环境下客户需求延后、公司主动推进云服务订阅模式转型对短期收入的冲击、以及高额的研发投入与人员优化成本。

星空君认为,真正底层的本质原因,是AI对软件行业盈利模式的冲击。

在DeepSeek出现之前,巨头们用了数十年搭建了护城河:

先从电算化开始,你的财务软件用我的,那么报表(BI)也不得不用我的,进销存也要用我的;后来到了ERP时代,演进到MES等,都一脉相承。对于企业来说,更换核心产品的成本过高,所以所有新增模块,都在原有平台上迭代和升级。

然而在大模型的冲击下,无数的从业者发现整个行业的护城河消失了,曾经需要数十万数百万才能实现的功能,几行提示词可能就可以实现。

开源的DeepSeek把大模型的成本降到了几乎为零(当然了,私有化部署、API使用还是需要成本的)。

未来的信息系统,可能不需要中台,直接接入大模型,甚至前端都可以用AI生成,现在ERP厂商沉淀了几十年的东西,很可能会被初创企业一夜之间全盘推翻,且在企业端,不需要高昂的更换成本。

星空君发明了一个词:恐慌性转型。

不仅用友,金蝶甚至SAP都在恐慌性转型,如何转型呢?

把以前各种云(再往前是各种子模块)都改名某某智能体。

ERP企业做大模型又做不过通用大模型,不如它们专业和廉价;做智能体又做不过初创企业,不如它们成本低。

01

史上最差业绩

用友的2024年年报非常糟糕,2024年实现营业收入91.52亿元,同比下降6.6%;归属于上市公司股东的净亏损额为20.61亿元,同比扩大113.13%。

数据来源:iFind

2024年,云服务业务实现收入68.50亿元,同比下降3.4%,占总收入比重达74.8%。云业务的下滑是总营收下降的核心拖累。这主要是因为面向大型企业的定制化云项目(通常以私有云形式部署)签约延后或减少。

然而,最能代表云转型方向的订阅收入同比增长了26.0%。这是一个至关重要的积极信号,表明公司以经常性收入(ARR)为核心的云战略仍在稳步推进。此外,年末合同负债达到30.5亿元,同比增长8.8%,其中订阅相关合同负债为23.1亿元,同比大幅增长25.9%9。合同负债是未来收入的“蓄水池”,其增长尤其是订阅合同负债的高增长,为未来的业绩反弹奠定了基础。

按客户类型划分,各业务线均出现下滑。大型企业客户收入58.64亿元,同比下降10.0%;中型企业客户收入12.51亿元,同比下降9.7%;政府与其它公共组织客户收入9.07亿元,同比下降7.7%。这反映出在宏观经济压力下,企业IT支出普遍趋于谨慎。

但值得注意的是,控股子公司畅捷通(服务于小微企业市场)表现出色,收入同比增长19.7%8。这表明在小微企业市场,标准化的公有云SaaS产品接受度更高,转型更为顺畅,并已率先实现盈利。

2024年的业务表现揭示了用友转型的“两难”:一方面,高价值的大型企业客户是公司的基本盘,但其复杂的定制化需求推高了交付成本,且向订阅模式转化缓慢,导致收入和利润双双承压;另一方面,标准化的订阅业务(尤其在中型和小微市场)增长迅猛,代表了未来方向,但其当前的体量尚不足以扭转整体业绩的下滑。

02

在信创时代掉队的用友

对于大量的央企国企来说,受到信创的要求,ERP系统的选择余地不多,用友、金蝶等传统巨头是最佳选择。

在这种情况下,为什么用友还巨亏?

用友输就输在了过于注重B端。

星空君有一句名言:伟大的企业一定是To C的。对于ERP企业来说,中小企业可以视同为C端。而用友做了几十年,一直专注大B端。

这两年B端大客户有什么特点?地主家里也没有余粮了。

在“降费增效”的旗号下,B端用户最先砍的就是广宣类的预算,其次是信息系统迭代升级的预算。

同样的需求,原来我有100万预算,现在只有20万,但实现的效果还不能变,爱干不干。

另一边,金蝶依靠海量的中小企业C端用户,实现了超10%的营收增长。金蝶旗下苍穹AI Agent平台已签约海信集团、温氏集团、智洋创新、湖北中烟等20家客户。金蝶云·星瀚上线超过20个AI应用,签约近20家大型企业。

用友转型的方式简单粗暴:转外包。

脉脉等平台上,有标记为用友员工的人员表示,“北分(用友北京分公司)现在不叫裁员,而叫优化和平移到伙伴,平移60%。目前已经谈了两天,周围人都到集团聊了,排大队。”

有自称已收到裁员通知的员工表示,此次用友网络裁员的情况,要比想象中大,“最终公司的要求是交付只留下20%,其余的会选择和外包合作。”

03

水土不服的SAP模式能套到用友吗?

用友引进了SAP中国的高管团队,和国产ERP相比,SAP的特点是什么?

作为曾经的Key User,星空君对SAP又爱又恨。

SAP只做标准化产品的研发,不参与任何企业的定制化开发,然后交给埃森哲、IBM(没错,IBM现在主业是咨询)等咨询公司去和客户对接。

这些咨询公司会把中国的企业老板忽悠瘸了,然后实施巨难用的SAP。

不过SAP提供大量的标准化接口,可以进行外挂式开发。如果企业必须定制化,则自行或请第三方团队进行开发。

而中国ERP厂商往往是亲自对接客户,不经过咨询公司,客户提出异议的时候,ERP厂商只能说可以改,这就必然导致大量的定制化开发工作量。

客户越大,越觉得自己的业务独特,定制化开发的需求越多。这种定制化开发的成本非常高,需要开发人员驻点现场对接,且需求变化频繁。

导致巨亏也就在所难免。

那么问题来了,SAP模式能在用友身上成功吗?

星空君认为很难。

因为SAP在中国最红火的时代是15年前左右,那时候中国的企业老板还是信奉欧美企业的现代化管理理念是遥遥领先的。

现在呢?

哪个民营企业家不是“我最强”?按我的改!我们不吃欧美那一套!