88元三菜一汤,年轻人开始整顿“上门做饭” 59块钱三菜一汤 68元三菜一汤套餐

作者 |餐饮老板内参内参君

年轻人开始整顿上门做饭

最近,越来越多热爱做饭的年轻人,开始通过“上门做饭”这件事,发掘出了新工作机会。

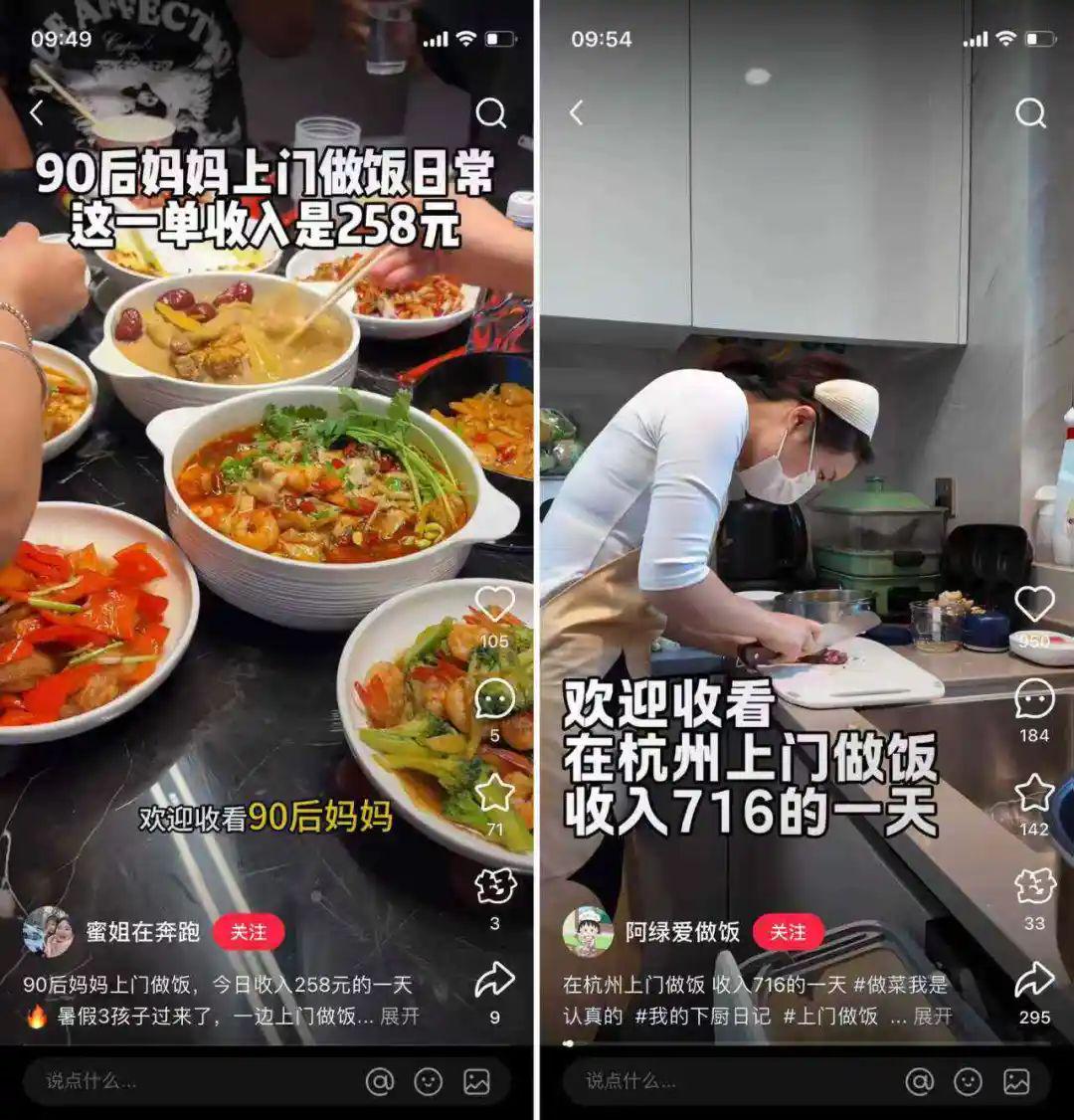

和传统的家政阿姨不同,这批90后甚至95后,正在把做饭变成职业——他们既是厨师,又是内容创作者,关于“年轻人上门做饭”的讨论在社交平台上频频刷屏。

事情的起点,是一位名叫阿绿的90后女生在平台上的分享。她透露,自己通过给别人上门做饭,单月收入达到2万元——一天为6到7家客户做饭。

其日程安排远比普通人想象的忙碌。通常早上8点就出门,上午接三单,从一户到另一户穿梭,午餐和晚餐时段更是高峰。最忙晚上10点多才下班,跑了八家客户,工作时间超过14小时。

但收入也是实打实的。第一个月,她就积累了3个固定客户,月收入超过8000元——这还只是起步阶段。

主要顾客是20岁至35岁的年轻女性,包括一些自媒体博主、宝妈以及白领,“长时间在家”是客户比较统一的特点。顾客要求基本就是三菜一汤的家常菜。部分客户还会在口味上有些要求,比如“低盐低油”“高蛋白”等等。

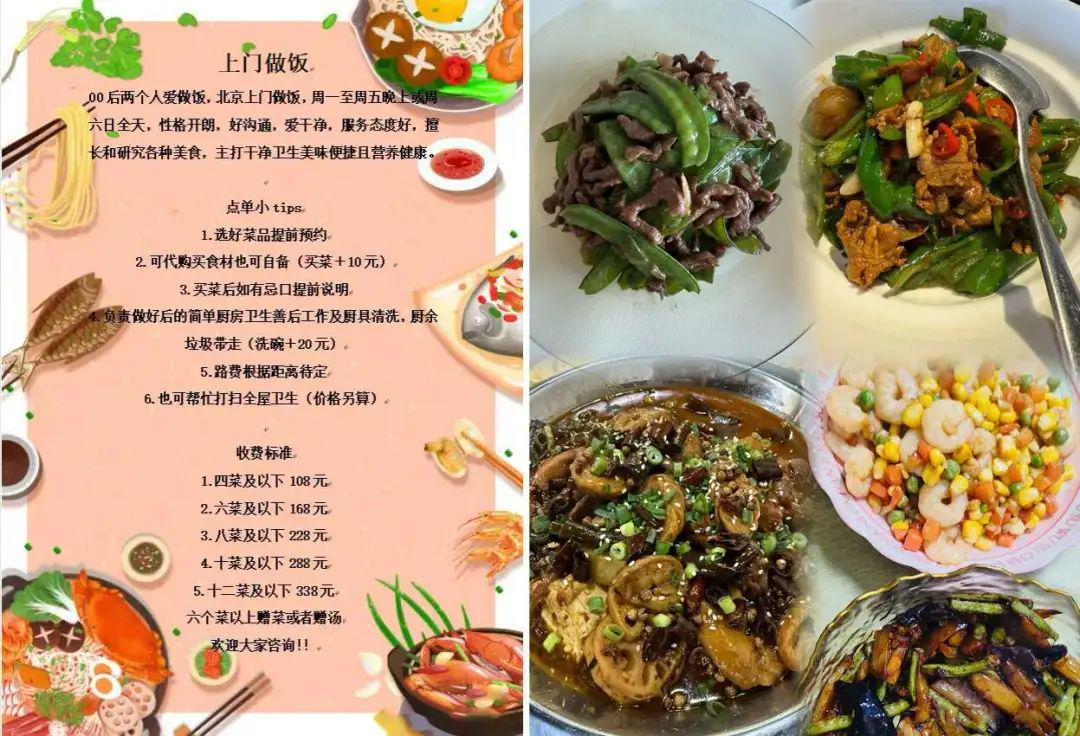

每次做饭的起步价为88元,随着菜式的增加,价格也不断递增,比如四菜一汤118元,聚会订单达到500元一单。50%的客户会准备好食材,其他的在网上购买,再把账单在线发给客户,最后一起结算。

今年1月,她还接过一次公司团建订单,为30人左右提供团餐服务。从家庭到企业需求,上门做饭的服务边界正在扩大。

不少年轻人把这份工作当成主业,也有人兼职,比如周末或晚上接单,赚点外快。

上门做饭,看起来只是家常事,但当供需两端都变得更年轻、更有互联网意识后,它正在成为一条值得关注的新赛道。

包月800上门做饭的青年有多抢手

最近,“包月800上门做饭的青年有多抢手”等相关词条频频登上热搜榜单。

以北京为例,不少网友表示:“请上门做饭,比点外卖还便宜。”相比外卖一顿四五十起步,上门做饭一天100元,一次做两顿的量,两个人吃完全够,还能避免吃到预制菜。对于合租的年轻人来说,费用平摊下来,性价比更高。

这不仅仅是个别现象。根据中研普华研究院数据显示,中国懒人经济市场规模预计到2026年将突破13000亿元。这说明:围绕“省事、省力”的各类生活服务,市场空间正在被快速打开。

与传统家政不同,这波上门做饭服务出现了两大明显的新变化——

第一:角色反转,年轻人不再只是雇主,也开始当起了做饭的人。

过去,年轻人找人上门做饭;如今,越来越多热爱厨艺的年轻人主动进入这一行业。有的来自专业厨师背景,有的是转行爱好者。他们不再局限于线下家政平台,而是通过社交媒体平台接单、接触客户。有数据显示,热门青年私厨月收入可达1.5万—2万元。这甚至超过不少传统白领岗位。

第二:行业“内卷”升级,拼的不只是价格,更是服务体验和场景感。

如果说传统家政偏重“功能性”,现在的上门做饭更强调个性化服务和整体体验感:有人拍摄短视频记录上门做饭的日常:从买菜到烹饪,再到最后的收拾清理,展现专业与细节;有人专注做健身餐、产后恢复餐、儿童餐等细分路线,瞄准更精准的目标客户。

懒人经济并不等于低质量服务。从这波青年私厨现象来看,它反映的是服务供需关系的年轻化与透明化。年轻人参与进来,不只是为了赚钱,更是在“整顿”传统行业:让体验感更符合年轻人的预期。

未来,上门做饭服务是否会成为一个真正标准化、规模化的职业赛道,还有待观察。但至少,它已经不再是某一类人的专属工作。

高需求,低门槛

行业仍在成长

当然,这份看起来“高需求”“低门槛”的工作,也不是没有缺点。

在许多人眼中,上门做饭仍然带着某种不被完全理解的标签。有人做会特意写明“上门做饭,一次80,包月800,不谈恋爱”这样的口号,只是为了避免被误解。面对这些疑问,从业者们普遍无奈,“可能网络环境确实比较复杂吧,大家对上门服务总是容易有误解。”

除此之外,服务过程中也有一些实际操作上的麻烦。比如,客户有些洁癖,不喜欢吵闹,甚至希望私厨除了做饭外不要有太多交流。有私厨表示:“其实就是少问多做,将所有沟通放在线上。”

从整体来看,上门做饭之所以能够迅速成为高收入职业,是因为它切中了现代年轻人生活方式的空白地带。既不想天天做饭,也不想只吃外卖,既希望健康,也希望省事。而且,互联网平台降低了接单与推广门槛,让热爱做饭的普通人也能把兴趣变成收入。

当然,这个行业仍处在成长阶段。职业边界不清晰、缺乏统一标准、对服务者的个人能力依赖较大,都让它还算不上成熟。但可以确定的是,随着越来越多年轻人加入进来,它正逐渐从简单的家政服务,变成一门更标准、更有体验感的生活服务生意。