不抢风口,vivo为何押注MR? 不抢风口,vivo为何押注MR?

过去两年,科技行业的风口转向了大模型和人形机器人。在消费电子领域,轻巧便携的AI眼镜、AI玩具成为投资人和媒体追逐的新热点。

但这并不意味着MR已经淡出舞台。相反,尽管目前声量相对低调,MR仍在持续演进,行业普遍认为它尚未到达真正的爆发“奇点”。哪怕是苹果在2024年开售Vision Pro,也更多起到了探索范式的作用,为未来积蓄势能。

苹果用了十年时间打造这款空间计算产品,它确实代表一种新的技术范式。只不过,高昂的成本与复杂的系统门槛,让大多数厂商在短期内更倾向于通过轻量化眼镜、结合AI能力来打开市场。但这并不意味着MR的前景受限——相反,它依旧是下一代人机交互的重要方向,只是行业在等待一个更合适的拐点。

但vivo选择了一条不同的路。在8月中旬举办的vivo会客厅-Vision探享会上,vivo正式发布了历时数年打造的MR产品——vivo Vision混合现实头显探索版,用一款相当高完成度的产品,展示了其在空间计算领域的长期决心。

在市场热度不高的当下,发布MR头显看起来是一个有点大胆的选择。因为这不可能是什么临时起意的项目,熟悉MR产品的人就知道,打造这样一个高度复杂的MR系统,需要解决一系列硬件、系统、交互的难题,这需要大量的技术积累和长时间的投入、产品打磨,不可能是什么“拍脑门”的决策。

vivo执行副总裁、首席运营官、vivo中央研究院院长胡柏山现场致辞

vivo执行副总裁、首席运营官、vivo中央研究院院长胡柏山在探享会现场所言:“我们致力于通过手机AI、影像和MR能力,短期满足用户对大屏沉浸感的需求,长远作为机器人的眼睛和大脑,攻克家庭这一非结构化场景下的‘感知-决策’难题,搭建未来家庭机器人走入千家万户的桥梁。”

对vivo而言,押注MR不仅仅是对这一品类的期待,更是其在“而立之年”后,迎来全新科技战略的开始。

MR,重新驶上快车道?

科技行业有一个著名的“加德纳曲线”。这是由咨询公司加德纳(Gartner)提出的一种技术成熟度评估方法,其将技术发展周期分成五个阶段:萌芽、过热、低谷、复苏,最终达到成熟。

过去几年,MR行业的起起落落,几乎可以完美套进“加德纳曲线”——从早期的高预期爆发,到快速滑向低谷,再到新一轮技术成熟带来的复苏。而上一轮爆发是在2020年前后,疫情带来的居家娱乐需求和产品使用体验提升两重因素推动下,Meta Quest销量突破千万,一度让人们相信MR很快会突破亿级甚至更高。

但当时的交互体验还是不够好,加上内容生态没有跟上,很快MR头显出货量增长开始放缓。到Vision Pro发布的时候,虽然新的交互方式和空间计算的概念重新唤起了一些注意,但它也很快撞上了老问题的天花板:2.5万元起步的价格、封闭的系统、笨重的设备形态……最终MR没能继续上行周期,开始滑向低谷。

与此同时,随着AI大模型的兴起,行业开始把注意力转向“更轻更便宜”的方向。根据IDC预计,2025年全球智能头显市场出货量达到1280万,同比增长26%。这轮增长的推动者是智能眼镜和AI,这也让很多人以为,MR这个赛道已经过气了。

但事实上,MR只是在穿越加德纳曲线理论的所谓“幻灭低谷”。Vision Pro的确是一个有着革命性交互的产品,但为了实现其概念级的交互体验,导致Vision Pro的成本过高,重量也影响了佩戴体验,最终使其难以普及和让用户长时间连续使用。

而在过去两年,MR依赖的关键技术正在快速成熟:芯片、显示等关键元器件的性能提升、成本却在下降,加上眼控、手势识别等交互方案也在不断迭代升级。而AI的爆发,又从交互层面带来了新的变量:LUI(语音用户界面)正在快速发展并被用户接受,这也是更适合MR的交互方式。

所以在这个节骨眼上,vivo没有盲目跟风把资源都投入到AI眼镜风口,而是选择继续深耕MR系统,推出一款更高难度的MR产品。这看起来不符合风口逻辑,但其实是,一方面预判MR进入消费级快速增长的拐点,另一方面也是vivo围绕用户需求与自身能力圈,做出的长期战略选择。

谷歌最近也在加速推进Android XR项目,安卓阵营正在重新布局空间计算的未来。而vivo,是第一个真正把这件事做出来的玩家。

安卓阵营的先行者,vivo Vision怎么样

今天苹果Vision Pro代表的封闭生态,还在在高端市场小心试探,而谷歌的Android XR还处在平台筹备期。安卓硬件厂商里真正把MR当作长期技术路线,并持续投入的,其实是vivo。

此次发布的vivo Vision虽然是探索版,但这并不是一款概念机,也不是一次技术试水,而是vivo过去数年在MR领域系统性投入的阶段性成果。

vivo Vision探索版

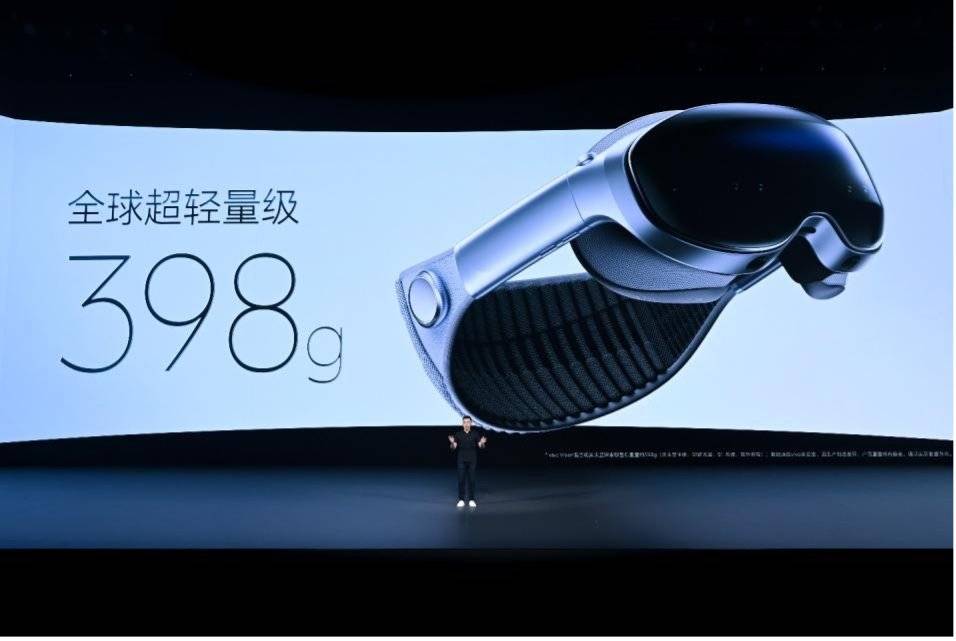

首先是硬件产品本身,苹果Vision Pro最被诟病的一点,就是其主打生产力场景,但佩戴体验却不够好,整个机身的重量超过600g,虽然通过人体工学设计进行了一定程度的佩戴体验优化,但普通人依然难以连续几个小时使用。与其相比,vivo Vision在轻量化和显示交互性能上,都进行了一定的优化。

vivo Vision整个机身的重量为398g,面罩部分针对国人的脸型特点设计了4种不同尺寸的遮光面罩和8款泡棉,并可采用单环和双环两种绑带设计,多种选择让用户可以找到最贴合自身的款式。

显示与交互层面,vivo Vision采用了最新的Micro-OLED屏幕,相当于把三台X200 Ultra手机的像素点贴到一张邮票大小的屏幕上,分辨率可以达到双目8K,空间分辨率PPD(头显常用的分辨率指标,越高越清晰)可以达到38,比Vision Pro和Quest 2都要高。

另外高端MR头显必备的多模态交互也没有缺席,vivo Vision支持眼动追踪与手势识别,构建了一套无外设的空间交互体系。其核心的将外界真实空间映射进入虚拟世界的VST技术同样采用了低延时的算法,整个系统的全链路延迟只有13ms,远低于普通人能感知到的20ms,进一步减少延迟造成的晕动症。

用户现场体验vivo Vision

应用层面,从vivo Vision目前的展示已经能看到这个产品未来的使用场景。大致可以分为三类:

•生活娱乐:包括巨幕观影、空间照片/视频回放,沉浸式的全景互动视频,以及定制空间互动体验、全沉浸式的MR游戏等。 •办公效率:可以显示多个虚拟屏幕窗口,从而让用户在同一个物理环境中处理多个不同任务,替代传统桌面屏幕,并可以选择沙漠、梯田、雪山等高沉浸度空间环境,降低外界干扰。 •多端互通:vivo Vision还支持PC串流、PCVR串流、手机投屏等,让用户摆脱小屏幕限制,享受更大尺寸更具沉浸感的画面。

在手机、PC这样的成熟品类,厂商的产品创新往往是点状的,集中在某些功能或形态上的局部升级。而要从0到1构建一套完整的MR系统,涉及几十种核心器件、复杂的使用场景和软硬一体的系统级优化,难度远高于手机或者PC的更新迭代。

vivo Vision的落地,正是基于vivo在显示、感知、影像、光学、AI、系统集成等关键领域长期的技术积累。正如胡柏山所强调的 ,vivo之所以能做到这一点,并非从零起步,而是基于过去30年积累的核心能力。这不仅为MR行业下一阶段的发展探索了路线,也为整个安卓阵营提供了可参考的样本。

而对vivo自身而言,这些技术能力的构建并不只是为了推出一台MR设备,更是为其长远的家庭智能战略打基础——空间计算和感知,是家庭场景下,串联用户、机器人、AI和各种智能设备的关键。

不只是一款产品,vivo为未来下注

今年是vivo成立三十周年。从最初的电话机、音乐手机,到后来引领拍照手机浪潮,再到发布“蓝科技”技术品牌,打造芯片、影像系统、操作系统与大模型等自研技术栈,vivo一直将长期主义作为发展的内核。

在这个时间节点推出vivo Vision,是vivo迈向空间计算时代的重要里程碑,也是其面向智能手机时代后下一个10年的长期战略的开端——从MR出发,构建下一代智能终端体系。

从长期趋势来看,从电话、PC到智能手机,个人智能设备的发展趋势是信息表达和交互方式会日益丰富。可以感知、展示空间信息,并在三维空间互动的MR,进一步提升了信息展示与交互的维度。

胡柏山将MR视为通往未来的关键一步,并规划了长远路径:“家庭机器人是vivo未来五到十五年的目标 ,而MR就是我们找到的那个‘结合方向’。”

这些不同形态的终端之间,并非孤立发展,有着高度的技术复用性。前面提到,vivo能够在今天这个时间节点推出vivo Vision,离不开消费电子供应链整合能力、自研技术栈等方面的多年积累。而围绕空间计算构建的核心技术能力体系,不仅能用于MR产品,更是赋能家用机器人等未来终端产品的关键。

空间感知和空间计算,是MR系统的关键技术能力。拿办公举例,vivo Vision需要准确感知用户所处的真实环境,以数字形式传输到用户眼前的屏幕,并实时叠加虚拟屏幕、3D物体等虚拟物品,甚至还要让用户可以与虚拟环境、虚拟物体互动,比如触屏、敲键盘、抓取等。

而这些感知、追踪、融合和交互能力,同样可以用于家用机器人,后者今天最大的痛点,就是难以精准感知真实而复杂的空间环境,让机器人在AI的驱动下与真人或者真实的物理世界交互。而MR的感知系统、空间模型与交互能力,同样能用于让机器人听到、看到、理解真实世界,可以说是家庭机器人真正“类人”的“跳板”。

换言之,MR对vivo而言绝不是一条孤立产品线,而是通往未来的重要一环。

过去三十年,vivo不断在终端技术演进中寻找属于自己的方向。扎根设计、影像、系统、性能长赛道,vivo用10多年时间构建起了自己的底层能力体系。而未来十年,vivo希望走得更远:不只是做一台更好用的手机,而是打造连接人、空间、设备与AI的全新终端生态。

vivo Vision,是这个未来的第一块拼图,但不会是最后一块。它所承载的,不仅是一款MR设备的实验,而是随着空间计算、家用机器人与AI融合,逐步建立起来的一整套智能家庭技术体系。

本文来自虎嗅,原文链接:https://www.huxiu.com/article/4724018.html?f=wyxwapp