城市“摊大饼”式扩张,真的到头了 城市摊大饼式发展为何不好 城市扩张摊大饼

文丨西部君

城市无限扩张的时代,正在悄然落幕。

前不久,《中共中央、国务院关于推动城市高质量发展的意见》再次重申:

控制超大城市规模,合理有序疏解非核心功能。

近日,在国新办举行的新闻发布会上,自然资源部又明确提出:

坚决遏制城市“摊大饼”式扩张。

从控制到“坚决遏制”,态度不可谓不明确。

这一原则的不断强化,意味着很多城市过去几十年所依赖的某种“熟悉”的发展路径,正在被彻底改写。

它的影响,可能超过很多人的想象。

01

到底什么是城市“摊大饼”式扩张?

学究点的说法,它是指以单一核心区为中心、通过同心圆式无序扩张形成的城市发展模式,常被用于批判粗放型城市化进程。

通俗点说,就是:只要规模,不看质量;只要空间,不管效率。

更具体来看,它在过去城镇化高速推进的阶段,主要有以下三种典型表现:

一是,一个高能级城市对另一个低能级城市的“吞并”。

这种模式,尤以一些省会城市的扩张最具代表性。如合肥分拆巢湖,成都代管简阳,济南吞并莱芜。

这种方式可以一步到位地实现城市土地、人口的大突破。

二是,相对“内涵”一点的“撤县设区”操作。

这一力度到底有多大呢?据民政部数据显示,2009年底,中国尚有1464个县,855个市辖区。而到了2019年末,已缩减至1323个县,市辖区数量却增至965个。

也就是说,在这十年间,全国共撤销了141个县,同期增加了110个市辖区。

也正是在这波浪潮中,四大一线城市及武汉、天津、南京等二线城市,都进入了“无县时代”。

三是,各类大中小城市,都热衷于的造新城、建新区。

国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心的调查显示,据不完全统计,截至2016年5月,全国县及县以上的新城新区数量达3500多个。

而这里面真正具有发展潜力的高能级新区,如国家级新区、各类国家级经济技术开发区、高新区、综保区等,仅500个左右,占比不到20%。

也就是说,多数新区可能除了推动了房地产的发展,在发展质效上是严重不足的。

当然,上述三种扩张表现形式,在城镇化高速扩张期,其实有着一定的必然性。

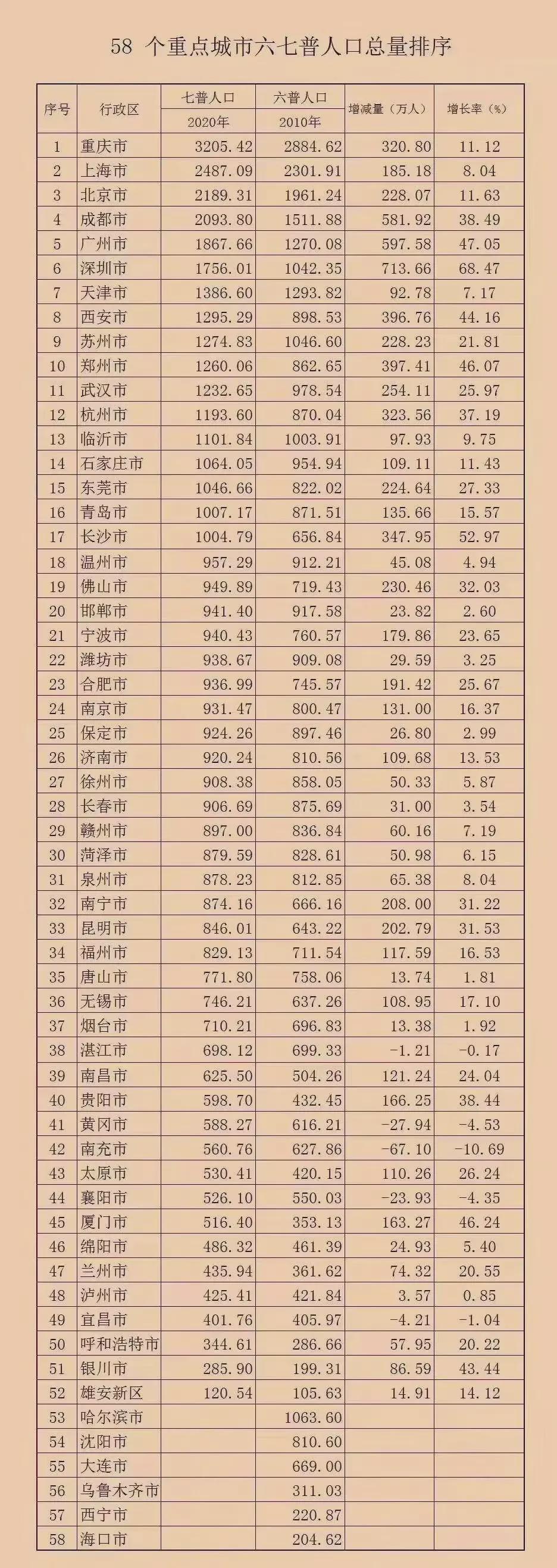

举个例子,根据“七普”数据,深圳、广州、成都在2010年到2020年的十年间,常住人口增量分别达到了713万、598万、581万,也即年均增长50万以上,相当于每一年新涌入了一个大县的人口体量。

在这种情况下,城市谋求扩张,显然并不能说是完全盲目的。

但是,到今天,无论是全国总人口已连续三年负增长,老龄化程度不断攀升,还是一些超大特大城市的人口增速也明显放缓,抑或是总的城镇化率已到了接近70%的中高水平,都说明支撑“摊大饼”式扩张的土壤已经不复存在。

02

其实,相关调整和改变早就在进行了。

比如,很多人都已经发现,越来越多的城市曾经憧憬的“地铁梦”,已彻底无望。

同时,哪怕是超大特大城市的地铁建设也在明显降温。

数据显示,2025年上半年,全国新增地铁里程284公里,比去年同期减少了15.3%。

相应的,一些地方也在开启“收缩”行动。如从人口小县的机构调整,到对各类开发区、园区的重新整合,都正在加速。像有的地方开发区内设机构,精简了接近一半。

此外,政策层面对“撤县设区”的态度也从“慎重”,升级到“慎重从严”,再直接变为“严控”,可谓步步收紧。

甚至,针对省会城市的扩张惯性,国家发改委印发的《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》中,更是罕见地专门点名:

严控省会城市规模扩张。

此外,西安、郑州、济南、长沙等省会城市,在一些重要文件中,也被明确要求要“瘦身健体”。

当然,坚决遏制“摊大饼”式扩张,严控“撤县设区”,并不意味着区划调整就会就此终结。

甚至可以说,未来区划调整反倒会进入一个新的活跃期——只不过,方向是反着来。

过去的区划调整,主要是为了配合一部分城市的扩张需要,而未来的调整,则将主要是对于一些新区、中小城市进行重新整合。

比如,多个相邻且人口持续萎缩的小县(市)进行合并,降低行政成本,形成更具规模效应的新的区域中心。

抑或是,对于人口规模已达不到设市或市辖区标准的地区撤销建制。

这方面,《意见》中已经给出了明确的信号:

推动中小城市结合常住人口变动趋势,动态优化基础设施布局、公共服务供给,按程序稳慎优化行政区划设置。

这种调整,很可能从一些人口出现明显收缩的城市开始。

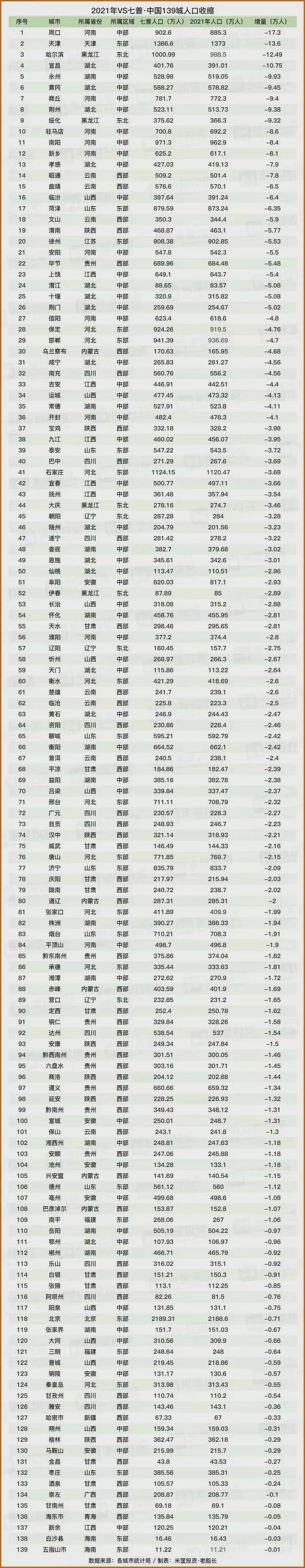

如数据显示,早在2021年,全国287个城市中有139个人口在收缩,占比达48%。

03

坚决遏制“摊大饼”式扩张,影响到底有多大?

首先,这意味着过去追求人口、土地开发扩张的“以规模取胜”的打法,必须转变到注重提升创新和产业竞争力上来。

《意见》中的一个表述就值得注意:

推动超大特大城市按照国家批准明确的功能定位做强做精核心功能……打造高质量发展主引擎。

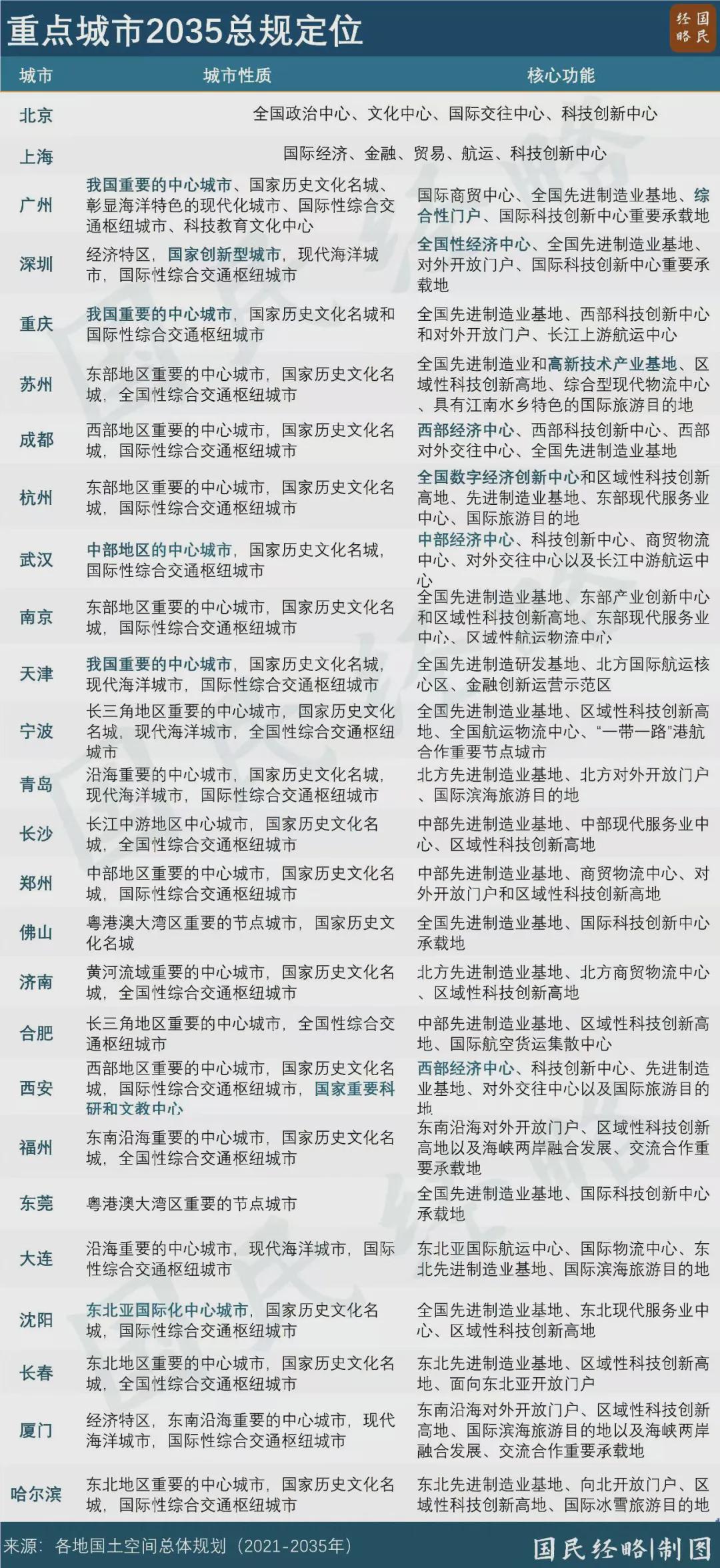

也就是说,要根据比较优势和被赋予的功能定位,真正突出核心竞争力,而不是什么都想要。

说得更具体点,要拼的是创新动能,是产业和资源配置效率——是要真正“强”,而不是单纯“大”。

这具体可以参考国土空间总体规划中,各个城市所被明确的功能与定位。

另外,这几年各个层面反复强调,要破除“内卷式”招商引资,同样是此意。

统一政府行为尺度,地方在推动经济发展特别是招商引资时,哪些能干哪些不能干有明确规矩,不能各行其是;

与此相呼应的一个耐人寻味的现象是,湖南、广西等省份,目前都不再前调“强省会”模式了。

也即一些省会城市,过度靠资源来倾斜的做法,也要改变了。

当然,这并不意味着省会城市就会就此失落。这里面就必须注意一个关键词——都市圈。

也即限制单个城市扩张,但不限制通过轨道交通、机制协同形成的都市圈。未来城市之间的竞争,也将是都市圈与城市群之间的竞争。

对省会城市来说,就是要通过都市圈内的资源整合与分工,在推动区域发展中扮演更重要的角色,而不是止于自身的“做大”。

其次,一些副中心城市可能迎来新的发展窗口。

《意见》中这次也专门提出,推动有条件的省份培育发展省域副中心城市。

据此,可以设想的一种状况是,未来不排除副中心城市将获得与一些收缩型城市进行整合,甚至合并的机会。

这样,既可遏制省会城市规模的盲目扩张,也使得副中心城市有机会真正成为独当一面的新支撑。

未来,能放下规模执念、深耕核心功能的城市,将在新一轮竞争中脱颖而出;而找不到比较优势和精准定位、仍沉迷“扩张冲动”的城市,可能面临资源错配的风险。

总之,我们熟悉的那个靠圈地扩张、人口红利、基建拉动增长的时代,正在结束。谁能率先适应这一的新常态,谁就能够走在转型的前列。