这五大消费趋势,有望贯穿国庆长假 消费的五大趋势 国庆长假消费

“要像抓生产一样抓消费。”

文 / 巴九灵

国庆中秋小长假开始了。

此刻的你,无论正奔赴山海,还是选择“躺”在家,与街道上飘扬的国旗、商圈里涌动的笑意、线上线下的各类节日活动,一起构成了观察咱们国家消费活力的黄金窗口。

在这个关键节点,《经济日报》鲜明地提出“要像抓生产一样抓消费”。这意味着“消费”这个曾经在宏观政策中稍显沉默的变量,如今成为和“生产”并驾齐驱的经济增长引擎。

而要理解这一转向,不能只看数字涨跌,更要读懂背后的时代性变迁——我们究竟处在怎样的消费时代?又将去往什么样的未来?

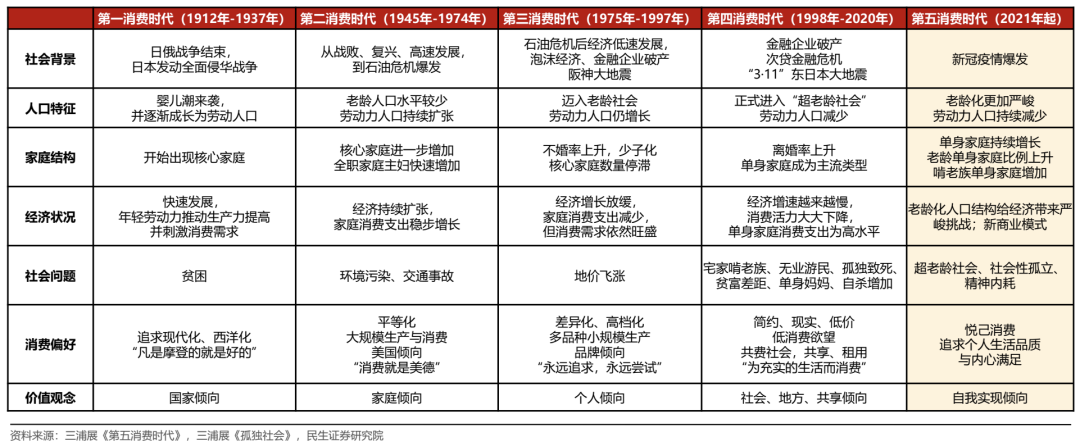

被称为“消费行业研究第一人”、著有《第四消费时代》的日本社会学家三浦展,在他的新书《第五消费时代》中提到,从2021年到2043年,日本和中国会逐步进入一个全新的阶段——第五消费时代。

这一阶段的核心转变在于:人们不再执着于物质所有与外显成功,转而追求内心的充实、人际的连结与社会的可持续性。消费,正从“工具导向”的价值,转向“即时情感满足”。

也许有人会问,为什么要借一位日本学者的视角,来观察当下的中国?

答案恰恰在于:中国很可能是三浦展消费理论最有力、最生动的实践者与超越者。据三浦展所描述,近年来,请他去分享“第四消费时代”的企业中,日本企业很少,主要是中国企业。

他在研究中发现,中国在共享经济、本土文化认同、年轻人去品牌化等“第四消费时代”的特征上,表现得比当年的日本更为鲜明和彻底。

在这次的新书中,三浦展还特别强调:“正如日本在第四消费时代的发展比美国更深入、覆盖范围更广泛,我相信,中国的第五消费时代也会超越日本。”

在这个意义上,《第五消费时代》为我们提供了一面珍贵的“他山之镜”。而当下的国庆,不仅仅是一个假期,更是一块关键的“试金石”——我们将在最具烟火气的消费现场,检验中国经济的韧性,更从中窥见名为“第五消费时代”的未来轮廓。

这个假期,年轻人朋友圈晒出的,除了标志性景点打卡,更多的是分享在某个城市角落的独立咖啡馆里享受静谧,或是在本地创意集市上的一件手作饰品。

据美团旅行国庆假期“00后”新玩法预测,小众民族妆造体验、跟非遗传承人学手艺、住早市附近酒店、探秘工业遗址、做复原妆造打卡古建、追演唱会与音乐节,将掀起今年国庆档新潮流。比如9月前半月,“早市附近酒店”搜索量同比上涨70%。

年轻人感受“簪花围”魅力

与此同时,他们的“线上狂欢”不减半分。今年的双11大促,可以说和国庆小长假撞了个满怀:淘天推出国庆狂欢购物周活动,过后直接开启双11预售活动预热;抖音电商早在9月16日开启预热,10月初正式启动双11……

翻开社交平台,关于“双11比价红黑榜”“新生儿大件购物指南”“所有女生offer里的好机制”等的讨论声量持续高涨。也许未来几天的他们,忙碌着线下打卡和个性体验的同时,不忘关注直播活动,下单一个小样产品先行体验。

常有人讨论道:“天天网购的年轻人,是不是就不爱逛线下店了?”如今看来,事实恰恰相反。

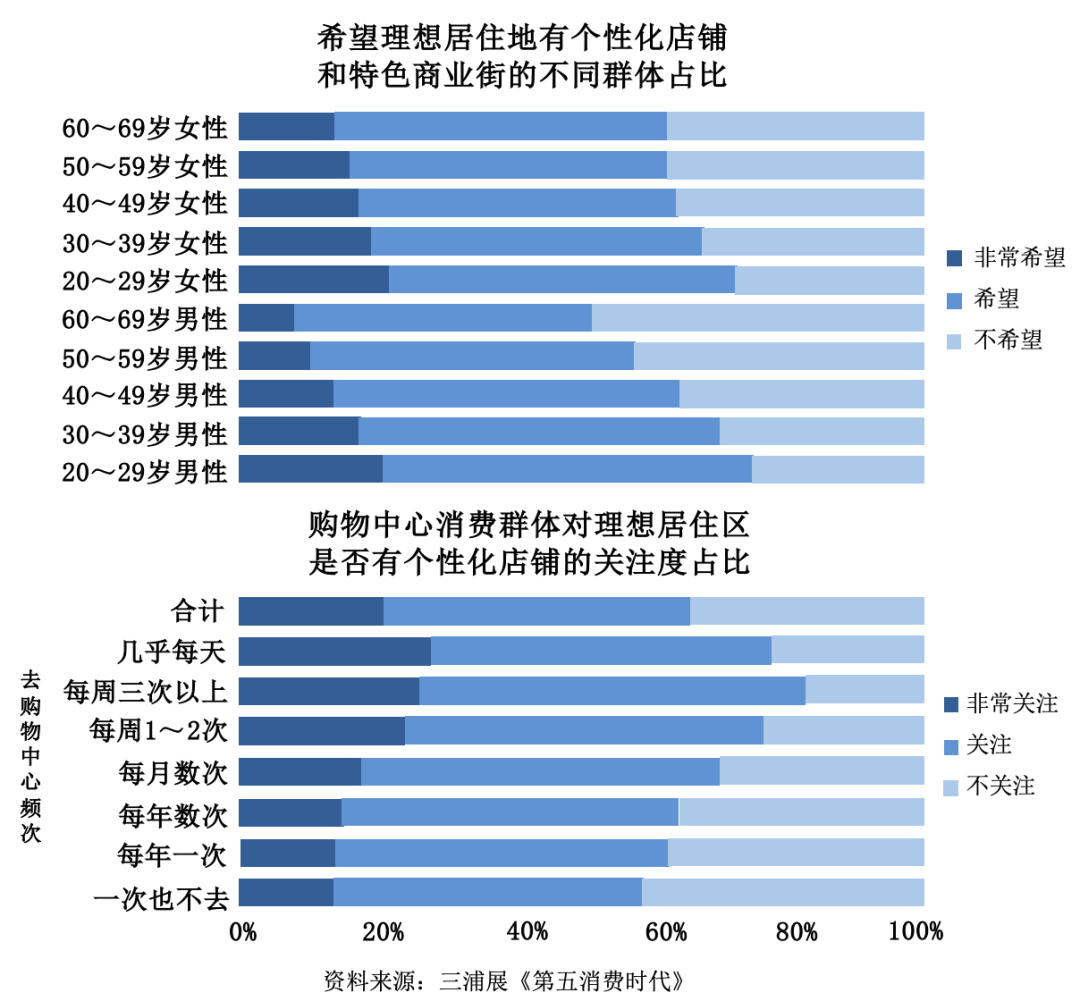

三浦展在第五消费时代的调查中发现一个有趣现象:越是熟悉网络购物、越是频繁出入购物中心的年轻群体,反而越希望自己住的社区周围能有更多独立小店和特色商业街。他们渴望面对面交流,钟情于地域特色带来的真实温度。

诚然,越是熟悉抖音、小红书的年轻人,越可能为了社区咖啡馆的烟火气、独立书店的策展思维和市集的在地文化而奔赴线下。这群数字原生代所追求的,正是虚拟世界无法替代的人情味与地域温度。

可见,用定势思维理解年轻人已经行不通了。而这样的“反差感”还体现在更多领域。

例如,年轻人真的不爱奢侈品了吗?非也。《2023年中国奢侈品市场数字化趋势洞察报告》显示,中国30岁及以下消费者占比已接近50%,显著年轻于全球其他市场;约九成中国消费者表示,他们首次购买奢侈品不到30岁。

再比如他们常常被贴上“懒”的标签,但他们是付费自习室、木工坊、手作社的常客;可能不常开火,却要装备一个功能齐全的“治愈系”厨房……

据赢商大数据不完全统计,今年国庆档期间(9月19日—10月1日),全国将有超60个集中式商业项目迎来开业,高端文化艺术+商业、TOD商业、公园式商业、微度假奥莱综合体、文旅商业、非标商业等各有特色。

去年的国庆档,不少集购物、餐饮、展览于一体的“街区式商业”就已人潮涌动。比如作为成都“公园+商业”的标杆项目,REGULAR源野的客流与曝光双增长,“地下花园”“标本盲盒”等特色场景成为年轻人打卡热点。广州东山文化创意园引入“秘密旅行”复古餐厅、独立设计师品牌集合店,夜间生意额占比达75%。

这样的场景,在三浦展的描写中更为具体。“门口的长椅”“可以坐的台阶”“露天咖啡馆”“能被抚摸的花”“随处可见的老人”……成为第五消费时代中空间变革的创新方向。

除了这些生活化场景,还有的商场会引入按摩院、针灸馆、牙科与眼科诊所等服务业态,甚至承担起更多社会功能,如举办告别仪式、提供骨灰存放服务等,真正融入社区的日常。

这种转型来源于日本社会对“联结感”的渴求,在老龄化与少子化的叠加下,商业空间开始与街道、城市生活无缝衔接,成为一座“生活中心”。

三浦展所描绘的“充满人情味的场景”,在中国正以更快的速度和更大的规模落地。大型商圈如北京三里屯,出现丧葬物品买手店;无数购物中心将艺术展、脱口秀剧场、城市露营基地作为标配;小型空间如书店,融入文创、家居、服饰与餐饮,成为一个生活提案空间。

网红书店“钟书阁”

从“大盒子”到“生活场”,在“规矩统一”的连锁店之外,个性鲜明的小众品牌因此获得宝贵的生长土壤。三浦展盛赞的长沙茶颜悦色、零食很忙等品牌,正是在这种空间变革中成长起来的代表 ——它们不仅是店铺,更是承载社交与体验的城市符号。

当然,这场“空间革命”并不限于购物中心,也正悄然发生在写字楼、住宅、养老院等场景。以住宅为例,共享住宅、全女性青年公寓等,也在用“小私密、大共享”的逻辑,重构我们的居住体验。

说到底,人们奔赴一个空间,不再只为买东西,而是为了“度过一段时间”。

在这个唯快不破的时代,“快”已成为默认配置——外卖讲究30分钟极速达,服装品牌每天上新数千款,茶饮业一年推出近1900个新品……

但有意思的是,越是在加速的时代,越有人慢下来。也许这个国庆,你会在citywalk时,不自觉走进一家古着店,花四五百淘一件上世纪末的Burberry风衣,或者一件停产的山本耀司西装。

在日本,这些古着店多以精品店形态存在,主要售卖那些距今20年以上、100年以下,有时代印记且稀缺的精品二手服饰。三浦展在书中指出,古着已经超越了其物理属性,成为承载历史记忆、个人情感与独特审美的文化载体。

而这种对“旧物”的珍视,正与日本社会的“可持续”理念深度绑定,是成熟消费观的自然流露。

到了中国,古着也从亚文化发展成一种主流情绪。北京鼓楼东大街、上海灵石路、广州中山六路等街区的古着店如雨后春笋般扎根生长,形成一个个复古文化地标。就连不少二三线小城,也挂起了“中古”招牌,迎接这场“慢时尚”的回潮。

风格独特的古着店

根据全球商业数据统计网站statista数据,从近年整体增速来看,以古着为代表的服装转售行业增长预计将比服装零售行业快11倍,2026年其市场体量或将达到2180亿美元。

社交平台上,关于 # 的话题浏览量超十亿,关联着近30万件商品;与古着相关的视频播放量也极为可观,都是这种情绪的巨大回声。

围绕这种“慢生意”,中国市场还长出了一整条产业链:

一是二手循环经济加速奔跑。2024年,闲鱼平台循环订单量同比增长近50%、转转平台上女装鞋包订单增长超400%。

二是古着鉴定行业应运而生。目前国内已有数百家古着鉴定机构,为消费者“鉴真保旧”。

三是“中古风”席卷生活方式。社交平台上,中古风家居成为热门装修模板;二手奢侈品市场中,特色中古款包包价格一路看涨。

你看,当所有人都在追新的时候,有人回头捡起“旧时光”,也能做出了一门好生意。

“老年人平均每天上网4h”“老年人中100%会用护肤品”“万亿级蓝海赛道”……银发经济正被塑造成一个拥有广阔前景的市场。这个国庆,也许我们也可以悄然观察下自己的父母,这其中搞不好就蕴藏着银发经济的新机会。

不过,根据青山资本最新调研数据,中国超3亿的老年群体(60周岁以上)是差异性最强的一代人。他们当中,超过3000万人不识字,约有7000万人没有智能手机,约1.8亿人没有使用过电子支付。

而且,大多数老年人的消费依然停留在有限的、低水平的区间。比如超过80%的老年人无法负担普通的养老机构费用。超过80%的老年人没有服用保健品。在购买保健品的老年人中,有超过80%年消费金额在3000元以下。

图源:青山资本

那么,如何真正打开老年人的钱包?《第五消费时代》提供了一种思路。

日本有不少双职工家庭,父母加班,孩子放学后吃饭成了难题。于是有企业想出一招:将儿童食堂设在养老院里。 这既解决了孩子的晚餐问题,又让老人有了陪伴和期待。孩子们不仅吃饭,还参与配菜、收拾、消毒等劳动,饭后还能陪爷爷奶奶做游戏。自2023年11月推行以来,已有14500名孩子参与其中。 令人惊喜的是,由于很多老人每月都盼着儿童食堂开放的日子,一些养老机构的退租率甚至下降了。这种模式不仅增进了代际交流,还实实在在地拉动了养老机构的入住意愿。

这种“一老一少”搭配的商业逻辑,可被称为“代际融合”。它不是简单地把人聚在一起,而是构建一种情感联结的场域,从而唤醒老年人的参与意愿——甚至消费意愿。

这种模式在国内一二线城市已有出现。

◎在苏州吴江江陵康养中心,青年志愿者通过为140多位活力老人提供陪伴、教学、娱乐等服务,换取月租仅300元、设施齐全的独立房间;

◎杭州蓝庭社区的老年学堂在开放日邀请儿童旁听书法、国画课,课后共同完成“代际作品”,累计参与超300人次;

◎杭州朱庙社区的“银发童伴计划”则让老人传授传统手工艺,孩子教老人使用智能手机,形成双向学习、情感互补的良性循环。

代际融合,可以说是正在发生的商业实验与社会实践。它提示我们:银发经济的钥匙,或许不在“老年”二字中,而在“人与人的联结”里。

这个国庆,有没有人是打算“一个人吃饭旅行到处走走停停”的呢?

三浦展提出,在已经提前到来的“第五消费时代”,单身经济将进一步深化为“孤独经济"。

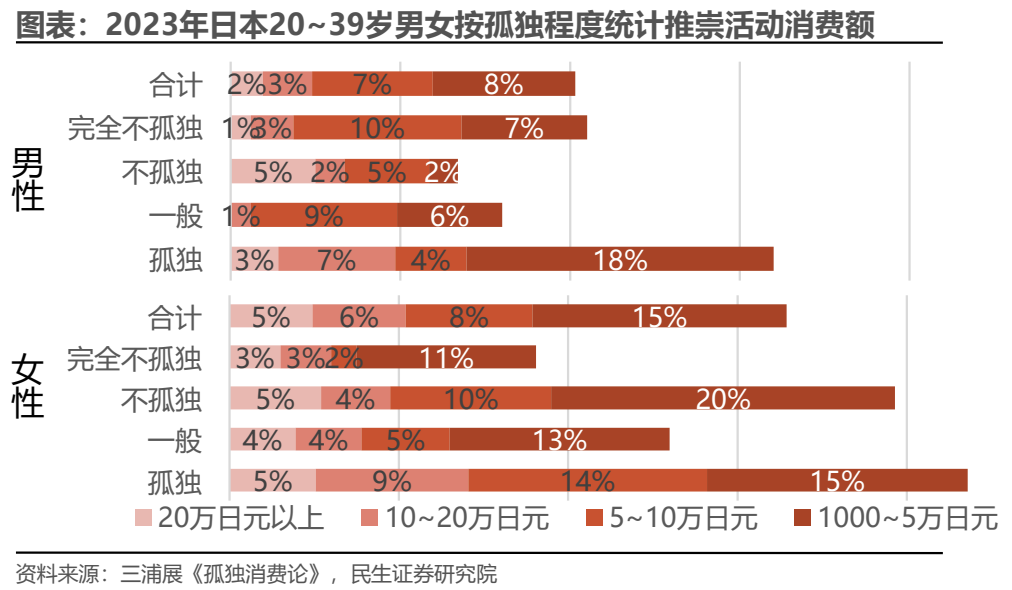

如果说单身经济还停留在“一人食”“小户型”这类以人数为基础的需求,那么孤独经济更直接的表现是为“情感缺口”买单——越孤独,越消费。

2023年日本“新家庭经济调查”显示,在上层女性群体中,感到孤独的人有27.3%会进行基础消费,更有18.2%的人单次消费超过5万日元(约合人民币2300元),这一比例是“不孤独”群体的3倍。

在中国,情绪消费的轨迹则高度相似但更多元。2024年中国TOP10综艺中,喜剧类节目无论在播映指数,还是好评度上,都高居第一。

同样的,在演唱会上,孤独观演也成为新趋势。根据后浪研究所调研数据,有58.9%的年轻人表示“会自己一个人看演唱会”。

孤独,甚至被“外包”成陪伴服务,从陪诊师到陪伴机器人。根据贝哲斯咨询的数据,2023年全球陪伴类机器人市场规模达到了750亿元,预计到2029年将突破3000亿元,年增长率超过25%。

孤独不再只是负面情绪,而是一种可以被正视、被满足、甚至被商业化解构的公共需求。

从年轻人的反差消费到银发群体的情感渴求,从空间革命到慢生意崛起,第五消费时代的核心逻辑从未改变——最好的生意,永远诞生于最深的人性需求。

未来属于那些能读懂“人性需求”的品牌:它们不仅是商品提供者,更是生活方式的提案者、社会情绪的响应者、可持续价值的守护者。

本篇作者| 沈晓琴、吴燕|责任编辑|何梦飞

主编|何梦飞|图源|VCG

上一篇:西贝近33道菜品降价,草原嫩烤羊排降至百元以内,4款莜面菜品普减约10元 西贝降价后客流变化 西贝菜降价

下一篇:百利食品冲刺北交所“西式复合调味品第一股”:对头部餐饮客户的依赖度较高,与丘比专利纠纷尚未了结 百利食品冲刺北交所“西式复合调味品第一股”:对头部餐饮客户的依赖度较高,与丘比专利纠纷尚未了结