重磅大会前,人民日报连发8篇“钟才文”解读中国经济,信号很不寻常 人民日报重要会议讲话全文 重磅会议一文读懂中国经济

作者|王战新 剑书

国庆中秋长假期间,一个影响五年的重大信号,出现在最高官媒人民日报上。

自9月30日起,以头版开篇,连续发布8篇署名“钟才文” 的重磅评论,引发整个财经圈的高度关注。

要知道,“钟才文”三个字,谐音“中财文”,是“中央财经委员会”发表重要专论的署名。这种成系列、高规格、密集发布的署名文章,历来都是重大政策出台前的舆论铺垫。此次以高频次、大篇幅(总计约1.3万字)连续刊载的 “刷屏” 模式,更属罕见。

这一特殊安排,不仅凸显了经济工作在当前的重要性,还为四中全会(将于10月20日至23日在京召开)前的“统一思想、凝聚共识、引导预期”奠定基础。

其核心目标很明确:不是讨论短期刺激,而是为“十五五”规划提前定调。

春江水暖鸭先知,资本市场反应强烈。今天,上证指数盘中一举突破3900点大关,创下近10年新高。

连续8篇“钟才文”,隐藏着哪些关键信号和财富密码?

全球视角

此次连续发布的8篇“钟才文”,有一个明显的特点,就是面向全球,深度剖析中国经济。

首篇标题就非常明确——《从全球视角看新时代中国经济的跨越与蝶变》,此后每一篇的行文,都把中国经济放在全球坐标系中加以对比、分析,直面国际社会的疑惑甚至质疑,并直接与某些国家和制度进行直接的优劣对比,措辞相当坦诚。

8篇文章的题目如下,每一篇标题中都有“题眼”,分别从不同维度阐述中国经济的特点,针对性极强:

——从全球视角看新时代中国经济的跨越与蝶变

——深刻认识中国经济长期稳定发展的内在逻辑

——科学客观看待我国当前经济发展态势

——中国经济转型升级蕴含重大机遇

——全面认识把握中国经济高质量发展的确定性

——中国是全球包容性发展的典范

——中国经济发展具有开放共赢性

——深入了解中国就会坚定相信中国

从全球视角看,中国经济是什么样?系列文章列举了很多亮眼数据,直接与美国、日韩、欧盟“PK”。

2012年至2024年,中国国内生产总值(GDP)从54万亿元增长到近135万亿元,年均增长6%,接近世界经济年均增速(3.1%)的两倍。

中国经济总量占世界经济的比重,从2012年的11.3%提升至2024年的17.1%。

此外还有:

——2024年中国基于专利合作条约申请的专利数量达70160件,比排名第二的美国和排名第三的日本分别多30%和45%。

——欧盟委员会2025年7月发布的创新综合指数显示,中国得分较2020年提高31.6个百分点,提升幅度显著高于美国(15.8个百分点)和欧盟(10.8个百分点)。

——2024年盖洛普法律与秩序指数显示,中国安全得分高于德国、法国、日本和韩国等发达国家,不少来华外国人有着切身感受。

你看,不管是拼增速,还是拼专利、创新,乃至拼安全,中国经济都表现出色。

这样直接的“实打实”硬核对比,在以往高层文章中相当罕见。

确定性

贯穿系列文章的一个关键词,是中国经济稳定发展、高质量发展、包容性发展的确定性,向外界传递出强烈的信心。

文章明确提出,今年中国经济规模预计可达140万亿元,正在快速成长为全球最大消费市场。中国共产党长期执政,能够避免西方多党制下的政策短视、朝令夕改等,为中国经济长期发展提供重要“稳定锚”。中国经济具备:

发展战略的确定性

宏观政策的确定性

市场空间的确定性

发展韧性的确定性

投资环境的确定性

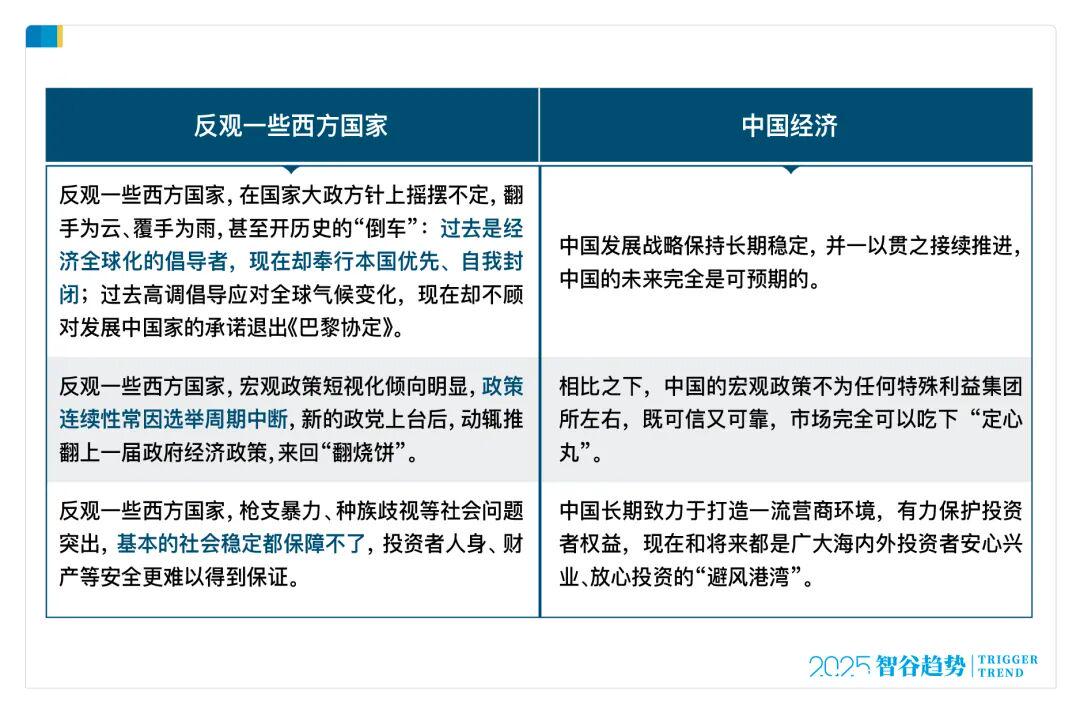

同时连续用了三个“反观一些西方国家”,作为鲜明的对比:

此外,系列文章还列举了中国每年在科学、技术、工程与数学(STEM)领域培养的毕业生超过500万,持续积累的“工程师红利”,以及作为全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类国家、超大市场的规模经济效应、全球创新技术最大的试验场等优势,旗帜鲜明地强调:

相信中国就是相信明天,投资中国就是投资未来。

背后意味非常明显,这是一次面向全世界的信心宣示,也是对中国经济的郑重推介。

温差

在宣示发展优势的同时,“钟才文”也没有回避问题,而是选择直面质疑,为中国经济答疑解惑。

文章提到,关于我国当前经济形势,主流是看好的,但也有唱衰的声音。总的看,我国经济形有分化、势在向好、未来可期。

值得注意的是,8篇系列文章中仅有两次提到房地产,都出现在“风险”“分化”的段落中。

在谈到风险时,“钟才文”指出,我们清醒地认识到,当前经济运行仍面临不少风险挑战。外部环境的不确定性上升,保护主义单边主义盛行,美国滥施关税削弱世界经济增长动能。国内大循环存在卡点堵点,供强需弱特征较明显,内需特别是消费增长内生动力不强,物价持续低迷,一些企业经营困难,一些地方财政收支矛盾突出,一些城市房地产市场在止跌回稳过程中出现波动。

这些风险,都在化解之中,民生也得到“兜底”保障。

事实上,近日财政部就透露,为了解决地方化债问题,计划新组建一个专门负责政府债务管理的部门——政府债务管理司,整合目前分散在不同部门的债务管理职责,构建统一、高效、协同的监管体系。市场普遍认为,债务司的设立,不仅是机构的调整,更是治理思维的升级。意味着中国的地方债务管理,正式从“救火队”转向“防火局”,从事后化解走向事前防控。

这是一次机制的重构,也是一次信心的重塑。

“钟才文”还明确回应了“温差”问题。为什么宏观数据很不错,一些市场主体却喊冷?文章指出:

产业转型升级不是一个齐头并进的过程,不是“齐步走”,而是有快有慢、有先有后,不同区域、行业、群体会出现分化,宏观数据同部分微观主体感受会有“温差”。对此要全面看待,不能因为部分经营主体感受不好就否定整体经济形势,不能“只见树木、不见森林”。

这次再次提到了房地产,与人工智能行业做出薪酬分化的对比。“有数据显示,人工智能相关行业薪酬增速是其他行业2倍,相比之下,房地产相关行业吸纳就业减少、薪酬缩水”。

此外,“钟才文”还对国际上两种典型的涉华经济论调作出了直接回应。

一是反击“中国输出过剩产能论”,文章指出,中国产品的国际竞争力源于充分的市场竞争与正常的供需调节,个别时期贸易顺差扩大是全球经济周期差异所致,本质是为国际市场提供了符合需求的优质产品。

二是反驳“中国通过国企控制全球供应链论”,强调中国企业在海外始终坚持合作共赢模式,遵循当地法规,积极履行社会责任,不存在所谓的“控制”意图。

综合来看,接下来的发展模式将非常明确,就是“兜底风险+科技突破”。更多资源会放在科技突破上,对房地产不要有太多幻想。

从更广阔的视角看,这一系列论述也代表着一场与西方对华刻板叙事的思想交锋,推动国际社会更客观、更全面地理解中国的发展路径与世界意义。

机遇

每到关键时刻,高层都会在中央媒体上发表重磅评论文章,进行权威定调。

2015年5月,中国经济进入“三期叠加”阶段,经济下行压力较大。人民日报以《五问中国经济 权威人士谈当前经济形势》为题,刊发了5000多字的“权威人士”专访。随后,轰轰烈烈的供给侧改革启动。过去依赖房地产的发展模式逐渐被替代,中国制造2025蓬勃发展,也催生了大量新兴就业形态。

此次“钟才文”的系列文章,被视为即将到来的“十五五”规划与新阶段供给侧改革(发展新质生产力)的重要信号,也预示着新一轮产业变革即将启动,未来将有更多新兴行业和企业实现对传统模式的升级与替代,无数人的发展机遇也将随之展开。

哪些领域最富有机遇?

首先是产业转型升级,制造业的高端化、智能化、绿色化,人工智能、机器人、生物医药等新产业新动能领域。中国多款人工智能大模型位居全球榜单前列,连续12年保持全球最大工业机器人市场,创新药加速研发上市。

其次是商品消费。2025年中国社会消费品零售总额有望超过50万亿元,全球第二大消费市场地位更加巩固,网上零售额连续12年全球第一,汽车、空调等销量均位居全球第一。服务消费也成为新引擎。

值得关注的是,传统大基建也并非没有机会。文章特别提到,中西部地区铁路、公路等密度仍远低于东部沿海地区,传统基础设施建设和改造仍然能够产生长期经济社会综合效益;城际铁路和跨江、跨海桥梁等区域间通道建设,对改善交通物流效率、提升区域经济发展水平的作用明显,这方面投资需求还很大。

新型城镇化和城市更新方面,中国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,速度虽有所放缓但内涵更加丰富。与西方发达国家相比,中国城镇化率还有十几个百分点的差距,还有近3亿农业转移人口正在加快市民化,未来基础设施、民生领域等投资仍然有很大潜力。

最后,育幼、教育、养老、医疗等需求不断增长。比如,2025年中国将实现每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数4.5个,但与发达国家相比仍有差距;60岁以上人口超3亿人,但每千名老人养老床位数、执业医师数、护士数与发达国家均存在不同程度差距。

这些重要领域,都将创造大量新的就业岗位和市场机遇,值得重点关注。

当下,贸易保护主义的阴霾笼罩全球,地缘冲突此起彼伏,通缩压力如影随形,普通人如何在这场风暴中守护钱袋子?

我们有份“智谷趋势内部研判”,每周为你解读宏观、经济、政策、楼市等多个领域的重要动向,199元/年,全年48期,帮助大家看清趋势,直达本质的财富信号。

最近恰逢智谷趋势12周年庆!为回馈各位读者朋友,现在订阅,我们还将加赠——

1、《5节宏观分析框架课(音频)》

2、1场《下半年市场展望闭门分享》

扫码入圈,看清趋势,消除迷茫,仅限50个名额。