摊上事儿了?开工作室的“鸡排哥”能否打破网红的“短命魔咒”? 鸡排哥现状怎么样 鸡排哥火出圈的事件

“鸡排哥”摊上事了?

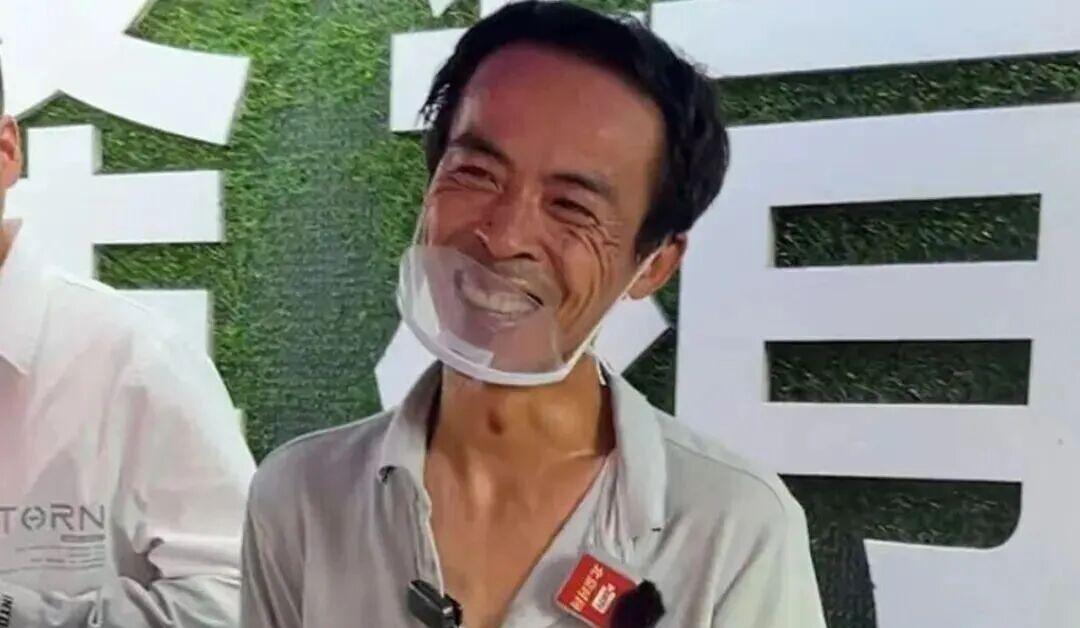

10月9日,这位此前因幽默金句火遍互联网的民间网红,难得开启直播。作为国庆长假前被央视报道的“草根代表”,他在直播中坦言自己“摊上事儿了”,是因为自己登上央视,而对此第一反应满是感激。

央视报道景德镇鸡排哥

“做完你的做你的,做完你的做你的,我的控场能力很强。”此前,鸡排哥在出餐时与顾客的互动语录,一句句都成了网友追捧的“金句”,也让他凭借真实、接地气的形象圈粉无数。

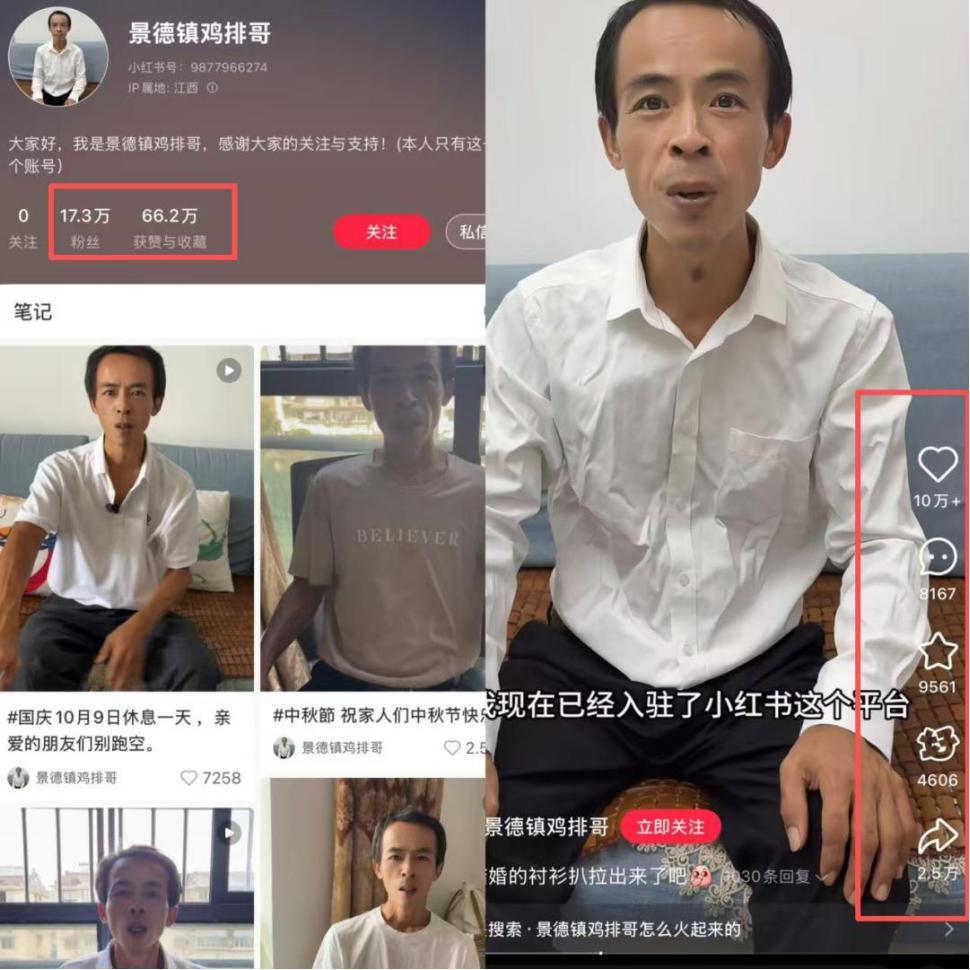

随着人气攀升,他的商业化动作也悄然落地:据媒体报道,“景德镇市珠山区李俊永餐饮管理工作室”已于9月30日正式成立,经营者正是鸡排哥本人,经营范围涵盖餐饮管理、食品销售(仅销售预包装食品)。这一动态曝光后,不少网友和行业观察者都对他未来的商业化路径充满想象。

回溯鸡排哥的从业经历,不难发现他一直在寻找餐饮变现路径:早年陶瓷厂改制后,他从下岗工人起步,先后做过烤羊肉串、卖过凉皮、经营过肉夹馍小摊,最终扎根炸鸡排领域。这种“草根创业”的底色,既是他的人设标签,也为他的商业化之路埋下了关键命题——当流量退潮,他是否具备将“人气”转化为“持续盈利能力”的硬功夫?

网红餐饮的“短命魔咒”:流量之外的经营短板

事实上,早在“鸡排哥”爆火前,抖音平台上已有多个街头网红在餐饮赛道出圈:合肥“盒饭姐”的10元自助盒饭、南京“10元手冲咖啡”阿姨的摊位,如今皆归于平静。这些案例共同指向一个行业痛点:网红能靠情绪价值引爆流量,却未必能接住“变现”的长期考验。

图源:网络

餐饮是“重运营”生意,从选址、成本控制到供应链管理,环环相扣。许多网红摊点初期的热闹,往往掩盖了专业能力的缺失。以“粥饼伦灌饼”为例,其门店位于繁华商圈,月租高达2万元,叠加人力成本后,因运营不善难以维持收支平衡,开业仅半年便关门;网红模特李凉凉代言的“重庆小面”门店,也因选址失误、成本失控持续亏损。反观鸡排哥,其工作室刚成立便涉及餐饮管理,若缺乏成熟团队支撑,初期或面临类似困境。

图源:网络

产品层面,网红小吃多以“爆款单品”起家,但技术门槛低、同质化严重,极易被模仿。从“土家烧饼”到“肉松小贝”,国内网红小吃的生命周期普遍短暂。更关键的是,部分品牌在扩张中因品控下滑遭反噬:上海的网红美食“阿大葱油饼”在IP化后,因价格虚高、口味偏离初心被吐槽;曾经在国内成为连锁万店的正新鸡排曾以8元大鸡排的高性价比横扫市场,却因偷工减料,顾客吐槽“一口下去全是面粉”,两年间门店从高峰时的2万家锐减至1.4万家。

正新鸡排门店

流量依赖症则是另一隐患。网红餐饮的初期客流多靠社交平台算法驱动,本质是“打卡经济”。顾客为打卡拍照而来,复购率极低。一旦平台流量倾斜或曝光减少,客流量便断崖式下跌。“鸡排哥”虽靠幽默互动积累了忠实粉丝,但若仅依赖“看排队的热闹”而非“产品复购”,终将面临流量枯竭。

消费者理性化也在倒逼行业升级。如今消费者对性价比、品质的要求显著提升:若定价远超预期,或无法延续“情绪价值”,便会被抛弃。同时,食品安全与品牌口碑的敏感度空前提高,任何负面事件都可能加速品牌崩塌。

“鸡排哥”的破局之道:从“网红”到“长红”

凭借幽默人设和烟火气爆火的“鸡排哥”,若想突破“昙花一现”的宿命,实现从流量网红到长期品牌的跨越,其实仍有不少机会。

首先要死守产品底线,把鸡排的“核心竞争力”做扎实。餐饮的本质永远是“好吃”,脱离产品品质的流量终是空中楼阁。“鸡排哥”需从细节处打磨产品:严格把控食材新鲜度,甚至可根据地域口味差异做微调。同时,切忌盲目扩张品类——此前不少网红餐饮为追求营收,在主打单品外强行添加奶茶、小吃等品类,导致精力分散、品控失控,最终拖累核心产品口碑。

其次要谨慎把控扩张节奏,避开“过早加盟”的死亡陷阱。网红餐饮的崩塌,往往始于“流量高峰时的盲目扩张”。鸡排哥目前刚成立餐饮管理工作室,团队专业能力尚未经过市场验证,此时若急于开放加盟,极易陷入“重数量轻质量”的困境——加盟商为追求短期利益,可能偷换原材料、压缩制作流程,最终摧毁品牌口碑。

此外,可以升级“鸡排哥”一再强调的用户反馈,在直播中收集顾客建议,根据真实需求迭代产品和服务——比如顾客反映“等待时间过长”,就可优化制作流程、增加备餐环节,用精细化运营积累“靠谱”的品牌形象。

其实对“鸡排哥”来说,“接地气”才是他最强的护城河。作为一个餐饮网红,他的核心竞争力,从来不是“鸡排”本身,而是“卖鸡排的人”——他与顾客互动时的幽默金句、出餐时的利落姿态、面对镜头的真实感,这些情绪价值是其他餐饮品牌难以复制的。

要让消费者不仅为鸡排买单,更为“和鸡排哥唠两句”的烟火气体验付费。甚至可探索“餐饮+内容”的多元变现路径:比如将直播升级为“内容场”,在出餐间隙穿插幽默段子、创业故事,打造“鸡排摊脱口秀”的特色内容,吸引因“喜欢听他说话”而来的粉丝;还可推出周边产品,如已推出的“鸡排哥”T恤衫等。毕竟,“鸡排哥”的幽默感本身就是稀缺内容,这条“内容变现”的路径,或许比单纯开更多门店更具想象空间。

流量会褪色,但“人”可以长红。网红餐饮的兴衰早已形成行业规律:短期靠流量,中期靠运营,长期靠“人”。鸡排哥若能守住产品底线、打磨运营细节、放大个人特色,或许能打破“短命魔咒”。毕竟,消费者记住的从来不是某家店,而是某个有温度的人——就像大家记住的不是“网红鸡排”,而是当年那个在路边笑着递鸡排的摊主。

参考资料

1、“鸡排哥”的真诚经不起全网消费,新华时论

2、两年关店1万家正新鸡排夹缝求生,进击的沈帅波

3、“鸡排哥”黄金周流量变“留量”,情绪经济是下一个万亿赛道?文娱价值观