“砍头息”重现江湖?嘉银科技两刀“砍”向服务费 “砍头息”重现江湖?嘉银科技两刀“砍”向服务费

今年在扩内需、促消费的政策导向下,消费贷利率不断刷新低点,尤其是商业银行消费贷利率最低跌到3%。

然而,在以导流为主的第三方平台上,放贷利率却居高不下,是商业银行消费贷的10倍以上。为此,《独角兽观察》推出了系列策划,实探哪些平台还在放36%的“高”利贷?这样“高”利率背后的逻辑是什么?这一期我们来看美股上市公司嘉银科技。

1:违规收集个人信息被通报

选择嘉银科技,是因为他旗下的“极融借款”App最近因为个人信息方面违规被通报。

5月12日,国家网络安全通报中心发布关于《国家计算机病毒应急处理中心检测发现65款违法违规收集使用个人信息的移动应用》的通报,嘉银科技旗下“极融借款”App被通报。主要违规行为包括2项:“未向用户提供撤回同意收集个人信息的途径、方式;个人信息处理者未提供便捷的撤回同意的方式。”“隐私政策未逐一列出App(包括委托的第三方或嵌入的第三方代码、插件)收集使用个人信息的目的、方式、范围等。”

公开资料显示,嘉银科技由严定贵在2011年6月18日创立,2019年5月10日在美国纳斯达克成功上市。嘉银科技的借贷产品以极融系列和你我贷系列为核心,覆盖国内及海外市场,

2:服务费在前2期收完

如果从极融借款APP和你我贷借款APP的主页来看,除了名字不一样,这两个APP的页面和设置基本雷同,包括《独角兽观察》登录后预估的可借额度都是61800元,展示的综合年化利率7.2%起,没有展示利率上限。

《独角兽观察》向极融官方客服咨询利率上限时,对方没有直接回答,只是称:“借款费率会根据用户的资质来确定,借款审核通过后,可以通过确认借款页面查看具体费用。”

在极融投放在社交媒体投放的广告上,就无法回避这个问题了,显示的利率区间就是7.7%~36%——利率上限36%。

在投诉平台上,也充斥着大量对于极融和你我贷36%的“高”利贷投诉。

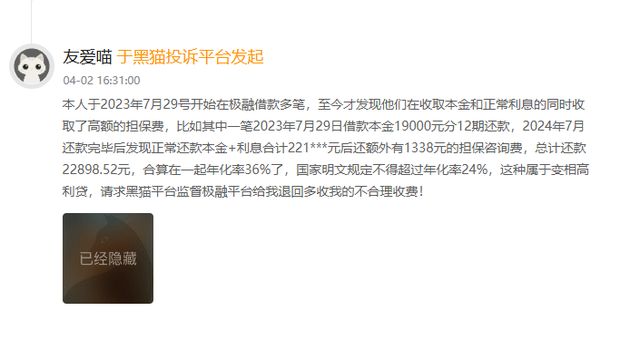

4月2日,在黑猫投诉平台上,一位用户投诉在2024年8月还款完毕后,发现额外还有担保咨询费,合算在一起年化利率36%。

就如投诉所言,通过担保费、服务费等费用推高借款利率,是包括极融在内的做36%“高”利贷平台的惯用手法。

但让《独角兽观察》感到意外的是,作为一家行业头部的助贷平台,在极融的投诉中,居然还有不少涉及“砍头息”的投诉。

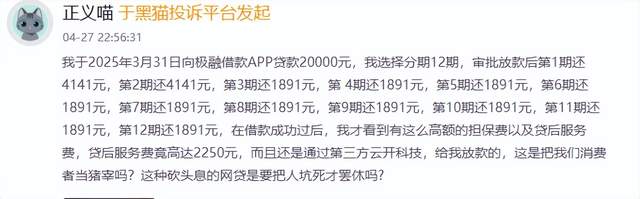

比如,这位黑猫平台的投诉者在3月31日通过极融APP贷款20000元,第一期和第二期还款4141元,后面都是1891元,等于是把贷后服务全部放在前2期收取了。

从投诉平台反馈信息来看,这样在还款前2期,就把贷后服务费全部收取的做法并不鲜见,而之前测评的36%“高”利贷平台,大多数是把担保费和服务费这些费用均摊到12期。

极融被诟病比较多的,是平台上贷款没有合同。

如果说通过担保费和服务费推高利率到36%,还属于灰色地带,那“砍头息”和不展示合同,这是妥妥的踩红线了。

3:合作伙伴地方银行众多

此外,在嘉银科技官网展示的合作伙伴上,有着像长沙银行、德州银行、潍坊银行、烟台银行、顺德农商银行这样的地方银行,甚至还有遵义新蒲长征村镇银行。

根据《商业银行互联网贷款管理暂行办法》和银保监会2021年通知要求,地方法人银行开展互联网贷款业务的,应服务于当地客户,不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。

这么多的地方银行出现在一家网上助贷平台的合作名单里,如何规避跨区域放贷这条红线?需要打一个大大的问号。

财报显示,全年贷款撮合规模突破千亿达1000亿元,同比增长14.4%。其中,四季度撮合交易量277亿元,同比激增37.8%,带动当季撮合服务收入11亿元,同比飙升46.3%。

在其他头部平台普遍放缓步伐的时候,嘉银科技却逆流而上,并且将2025年贷款撮合目标提升至1370亿元至1420亿元,同比拟增长35.9%~40.9%。

但如果是像这样踩着红线去扩张,这样的“迅猛”增长势头最后可能被风险反噬。

不论何时,在金融领域,合规管理和敬畏风险始终是平台生存的关键要素。

文/独角兽观察 消金组