破防!砸碎铁饭碗,力度加大了! 破防会有结果吗 破防砸东西

作者:余飞

01

机构人员精简

2020年开启的机构编制改革,仍在稳步推进中。

最新传来的消息是,山西大同经开区、湖南省郴州市开发区、浙江省丽水市云和县,已经完成了大刀阔斧的精简。

南方日报披露,8月份山西大同经开区进行了新一轮优化:

机关岗位总数设置从335个缩减到298个,下降11%;正科级岗位数从46个缩减到37个,下降20%;副科级岗位数从74个缩减到69个,下降6%。对于未上岗人员,经开区配套提前离岗、离职创业、交流企业等分流措施。

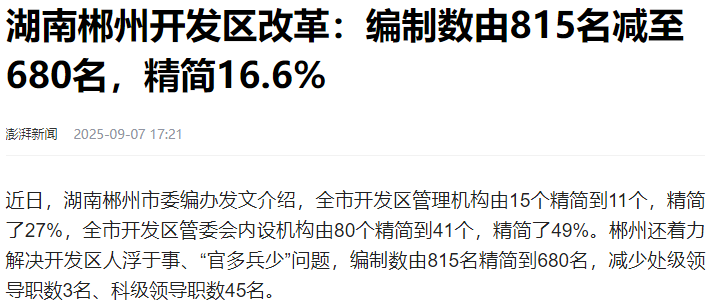

澎湃新闻先后报道云和县与郴州开发区的情况。

郴州市为解决开发区人浮于事、“官多兵少”问题,对开发区的机构、人事进行了调整:

全市开发区管理机构由15个精简到11个,精简了27%,全市开发区管委会内设机构由80个精简到41个,精简了49%。编制数由815名精简到680名,减少处级领导职数3名、科级领导职数45名。

云和县方面:

事业单位精简13家,精简率达25%,股级职数、编制分别精减10%、5%。

从三个地方的精简力度来看,都远超中央定下的5%精简力度。

这一轮机构改革编制优化大幕,是从山西拉开的。

这场编制改革,事实上是由人口不断流出、财政状况捉襟见肘的山西开始。

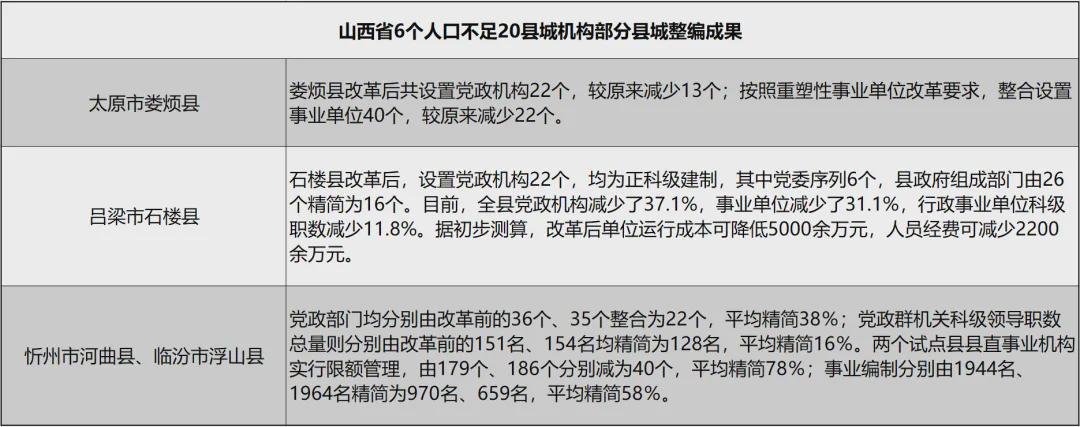

2020年4月,在山西省选取了忻州市河曲县、临汾市浮山县、太原市娄烦县、吕梁市石楼县、晋中市榆社县、长治市黎城县6个人口不足20万的小县开启整编改革试点。

山西拉开序幕之后,叠加三年黑天鹅大背景,期间财政收入有所下滑,经济复苏压力举步维艰,于是在2023年年初,中央定调了全面机构编制改革的方案。

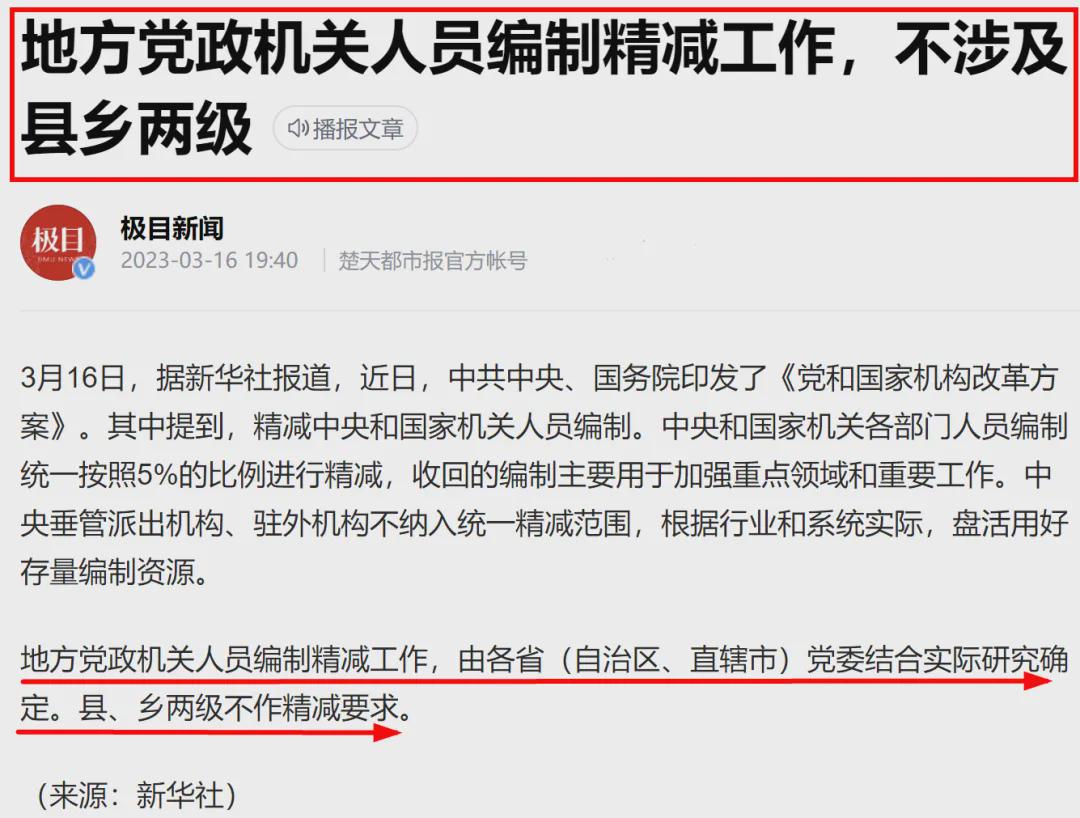

2023年年初,官方发布的《党和国家机构改革方案》中明确提出:

中央国家机关人员编制精简5%的目标,还要求地方也要着手精简。地方党政机关人员编制精减工作,由各省(自治区、直辖市)党委结合实际研究确定。县、乡两级不作精减要求。

这里面提到了县乡两级不做精简要求。

不过,2024年发布的重磅文件,人口小县成了重点优化对象。

2024年7月21日,新华社正式公布的二十届三中全会上审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》文件中,明确提出:

稳妥推进人口小县机构优化。

大基调定下之后,各地纷纷出台措施。

根据公开资料显示,自2023年12月以来,至少已有江西、北京、天津、湖南、贵州、上海、河北、甘肃、云南、江苏、青海、陕西、广西、福建、四川、湖北、重庆、广东等18个省份相继召开会议,部署、动员机构改革工作。

随便列举几个案例。

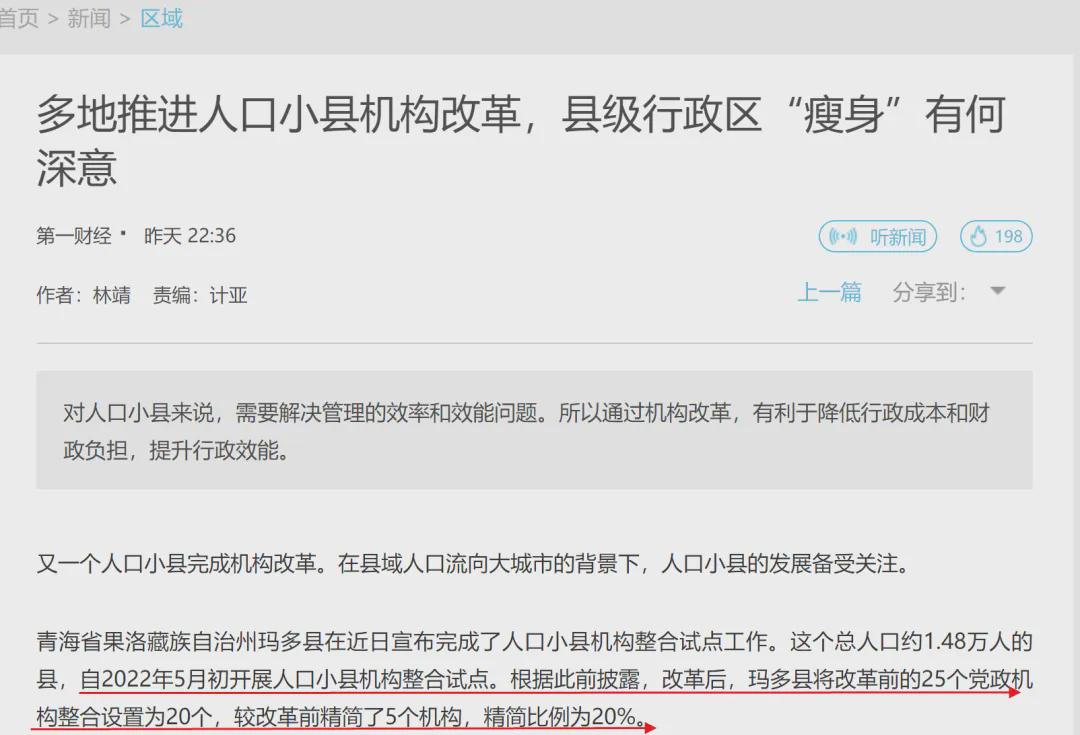

2023年,湖南省古丈县、安徽省4个常住人口较少的县(区)、青海省果洛藏族自治州玛多县、江苏、湖南、湖北、内蒙古、江西等都已经开展了整编改革试点。

2024年上半年, 四川内江市发布的《内江市机构改革方案》提出,结合部门职责任务和履职情况,按照3%比例对市级行政编制进行核算精减。

河南省漯河市发布的《市直机关行政编制精减和核定专项方案》提出,对市直机关行政编制采取“一刀切”的办法,统一按3%的比例精减,共精减54名。

甘肃省发布的《甘肃省行政编制精减方案》,按照5%的精减比例,扎实推进行政编制精减工作。

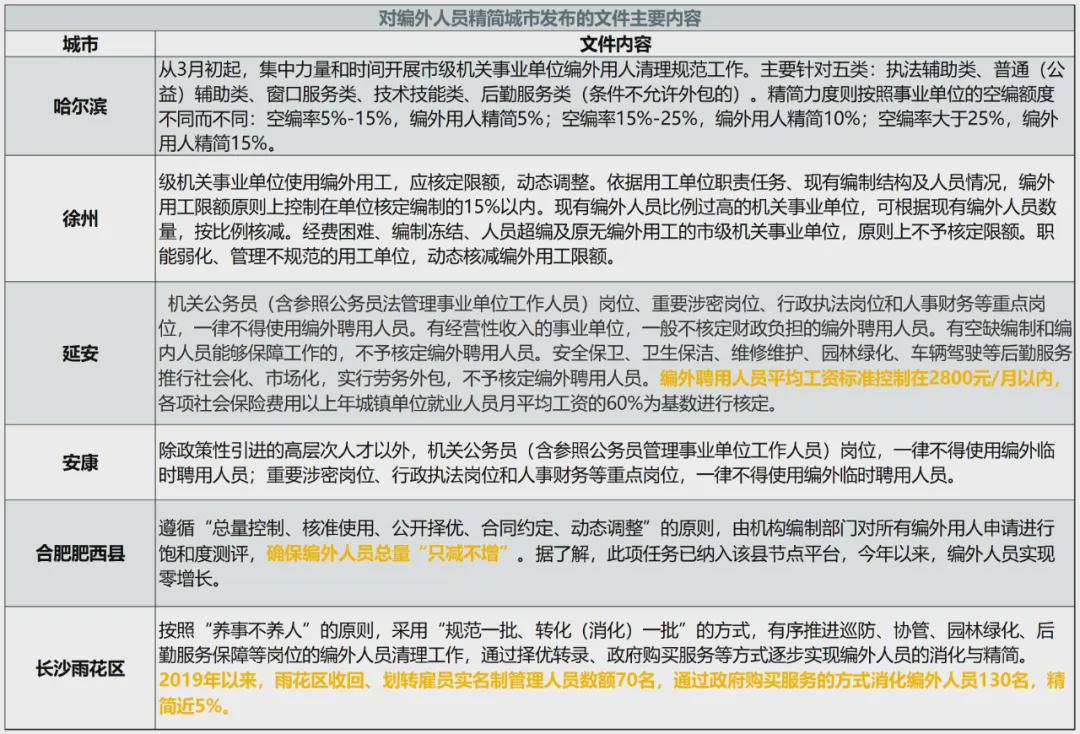

以上都是精简编制内人员,还有一些地方在清退编外人员。

2023年年初黑龙江哈尔滨率先出招,发布文件清退编外人员,力度按照空编率来执行,空编率越大,清退力度越大。

空编率5%-15%,编外用人精简5%;空编率15%-25%,编外用人精简10%;空编率大于25%,编外用人精简15%。

哈尔滨之后,陕西延安、陕西安康、江苏徐州、合肥肥西县、长沙雨花区等地都发布了类似文件。

制图:城市财经;资料来源:公开报道梳理

02

教师转岗、分流、退出也开始了

随着生源减少、教师过剩,过去几年,越来越多的教师面对着转岗、分流、清退,以及招聘减少局面。

2022年11月,宁波市教育局推出《宁波市中小学(幼儿园)教师退出机制实施办法(征求意见稿)》,引发舆论关注。根据该办法,教师的退出渠道包括待岗、转岗、离岗退养、解聘。此外,意见稿还为上述渠道列举了多种情形。

2024年1月7日,北京丰台教育发展理事会通过《关于推进丰台区中小学教师“区管校聘”管理改革工作的若干措施》,提出加强对教师的年度考核和考核结果运用,探索建立教师退出机制。

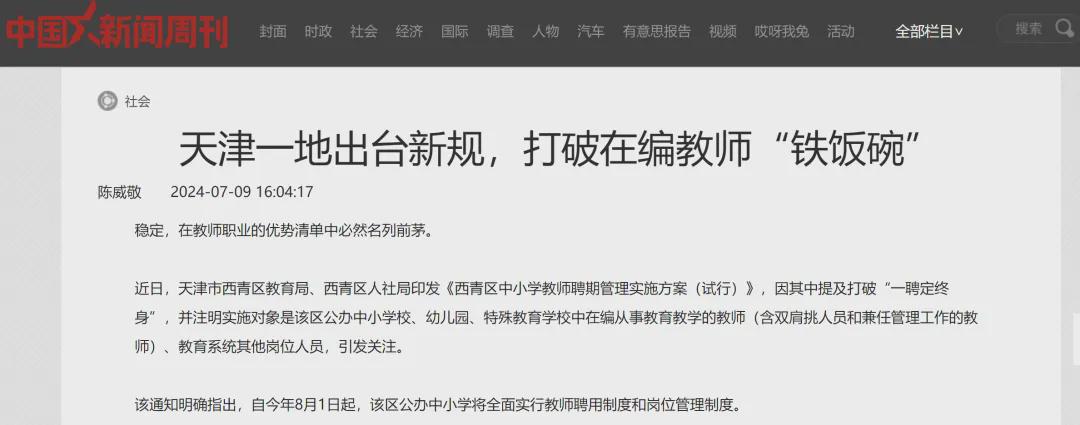

天津西青区更是发布文件,提出:

全面实行中小学教师聘用制度和岗位管理制度,打破“一聘定终身”,对中小学教师职称聘任实施动态管理,构建人员能上能下、能进能出的灵活用人机制;

该政策适用范围为(西青区)公办中小学校、幼儿园、特殊教育学校中在编从事教育教学的教师(含双肩挑人员和兼任管理工作的教师)。

中国新闻周刊对此发布的评论文章标题为“打破在编教师‘铁饭碗’”。

据中国教育在线披露:

据不完全统计,全国已有超10个省市探索建立“教师退出机制”,转岗、待岗、解聘等举措不再停留于纸面,成为高悬在教师头顶的 “达摩克利斯之剑”。

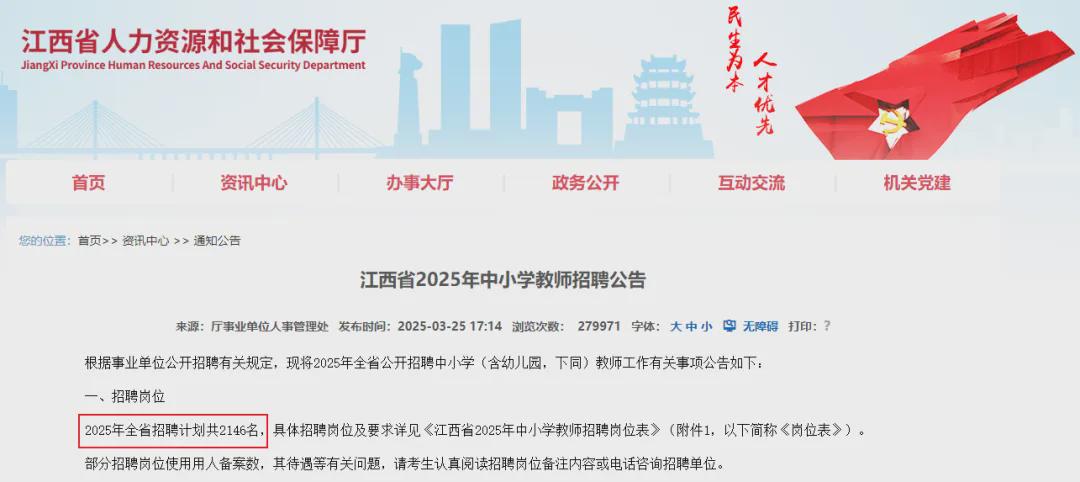

今年3月份,江西省人力资源和社会保障厅官网披露:

2025年江西省中小学教师招聘人数计划2146名。

来源:江西省人力资源和社会保障厅官网

这一数据,相比于去年下降了45.8%。相比于2020年的14158人,下降了84.8%。

制图:城市财经;数据:江西省人力资源和社会保障厅官网

教师招聘人数下滑背后,是学生荒造成的教师队伍严重过剩。

我在江西省的官网查询了一下,江西省教师招聘人数2020年见顶,之后一路下滑,过去三年下滑速度在加快。

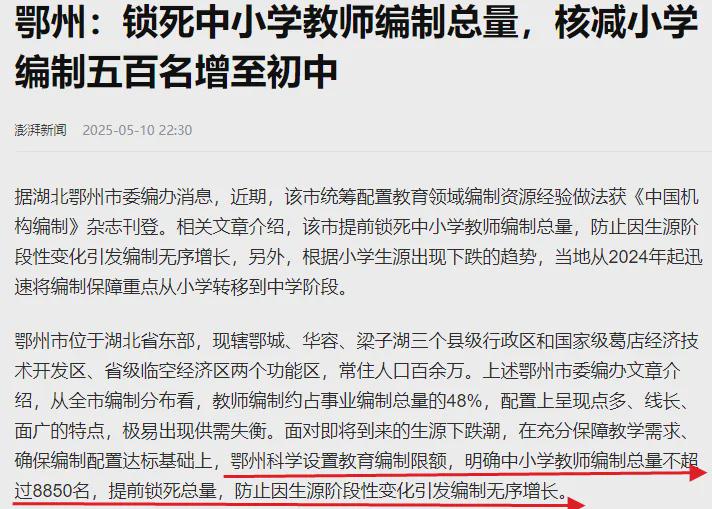

5月份湖北鄂州发布公告,一方面锁死编制数量,另一方面开始缩编。

公告指出:

面对即将到来的生源下跌潮,在充分保障教学需求、确保编制配置达标基础上,鄂州科学设置教育编制限额,明确中小学教师编制总量不超过8850名,提前锁死总量,防止因生源阶段性变化引发编制无序增长。

2022年,全市有编外教师2367人,与编内教师人数比为1:3,存在群体数量大、进口不规范、薪酬待遇低、人员不稳定、支出保障难等问题。为逐步控制编外人员规模,在招聘编内教师时要求各区执行“进一退一”原则,即招聘1名编内教师必须减聘1名编外教师。截至目前,共减聘编外教师1074人,编外教师规模减少45.4%。

8月份,财新网发布了一篇《 中小学生源锐减,中部省份区县教师转岗分流|教育观察 》的报道,文章指出这一浪潮正在中部盛行:

今年8月,江西省共有5个市县明确发布了教师选调公告,总共选调教师658人。湖南4个县区发布类似公告,涉及教师岗位调整总计689人。湖北、安徽等省区县8月也发布了教师分流及选调计划。

导致这一现象的直接原因,主要有两个,一个是人口从农村流入城市;另一个,则是少子化带来的生源减少。

这两个现象叠加之下,乡村教师的饭碗首当其冲。

湖南省衡阳市衡阳县发布公告:面向全县在编在岗中小学校教师公开选调230人进入县直和乡镇所属事业单位工作。

江西省瑞昌市发布公告,为解决城区学校师资力量严重不足问题,江西县级市瑞昌市从农村学校选调在编在岗教师到城区中小学任教,语文、数学、英语选调名额较多。选调进城区小学名额50人,其中语文14人、数学14人、英语9人。同时,此次还将选调体育、美术、音乐、心理健康等教师共计13人,教龄5年以上可在参评时获得加分。

安徽省六安市叶集区、江西省丰城市等地也发布了类似公告。

全国层面上,根据国家教育部披露的数据显示,2024年全国计划招聘特岗教师3.7万名。

对比来看,2020年,特岗教师招聘人数达到了10.5万的顶峰,之后招聘人数逐年下降。

2021年,这一数字减少至8.433万人;2022年,全国招聘特岗教师6.7万人;2023年,全国仅招聘特岗教师5.23万人。2024年更是减少至3.7万名。

2025年继续减少至2.1万人。

03

背后的原因

无论是机构优化、编制改革,还是教师队伍的精简,背后都是共同的两个因素:

第一,财政吃紧。

体制内人员越来越多,国家财政就越来越大,不堪重负。

看一组数据。

有机构算过一笔账:

中国财政中,向政府雇员支付的劳动报酬占政府可支配收入的比重在近十年来不断上升:从2012年的33%左右,提高到了2019年的超过50%,再到2020年以后的超过60%。

比如某西部省份人口小县,总人口仅4万余人,但财政供养人数近2500人,全县总人口数与财政供养人员比例为16.9:1。

这种状况放在过去经济蒸蒸日上、财政狂奔的年代,或许还可以运转自如。然而,在内外环境变化的今天,必须要进行机构编制改革才行。

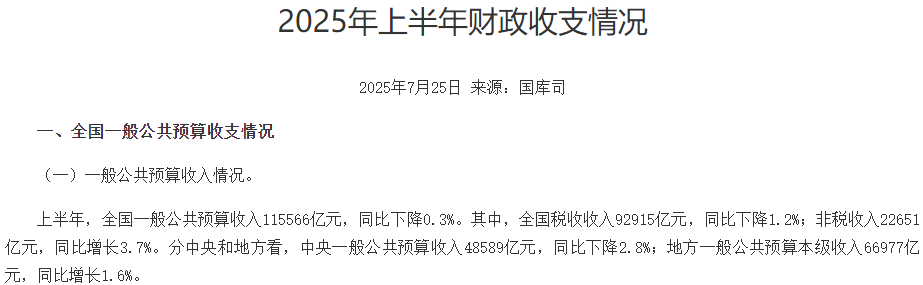

财政部公布的今年上半年数据显示:

上半年,全国一般公共预算收入115566亿元,同比下降0.3%。其中,全国税收收入92915亿元,同比下降1.2%;非税收入22651亿元,同比增长3.7%。分中央和地方看,中央一般公共预算收入48589亿元,同比下降2.8%;地方一般公共预算本级收入66977亿元,同比增长1.6%。

来源:财政部

这种背景下,上至中央下至地方都在强调过“紧日子”。

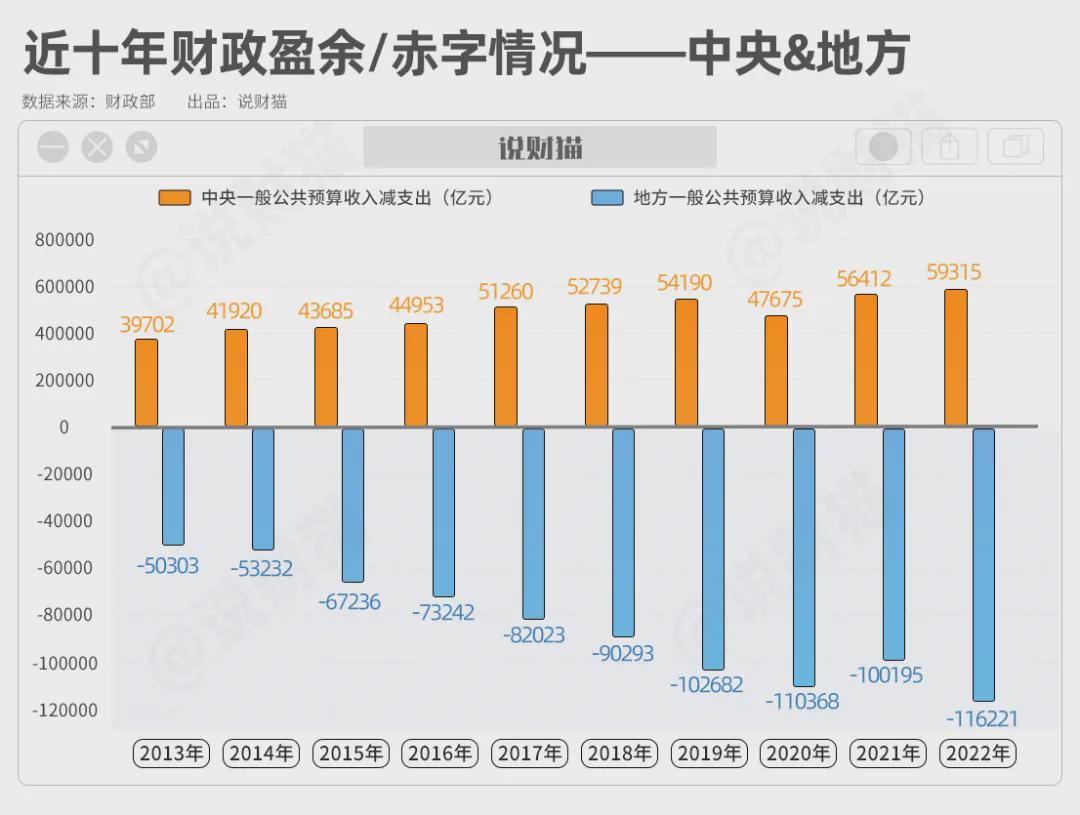

我们一直以来的现状是,中央有钱,但地方有缺口。但中央的财政盈余,也只能填补地方一半的缺口而已。

从上图可以看到,中央需要填补地方的缺口在逐年扩大,压力也越来越大。

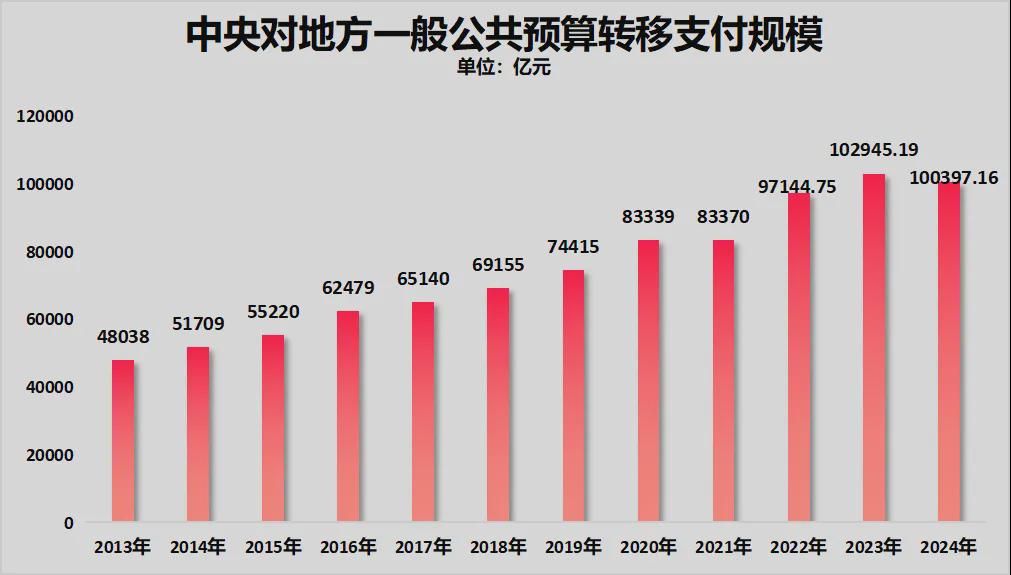

这一点可以从中央财政转移支付角度看到。

财政部数据显示:

中央对地方的转移支付,已经连续两年在10万亿之上。

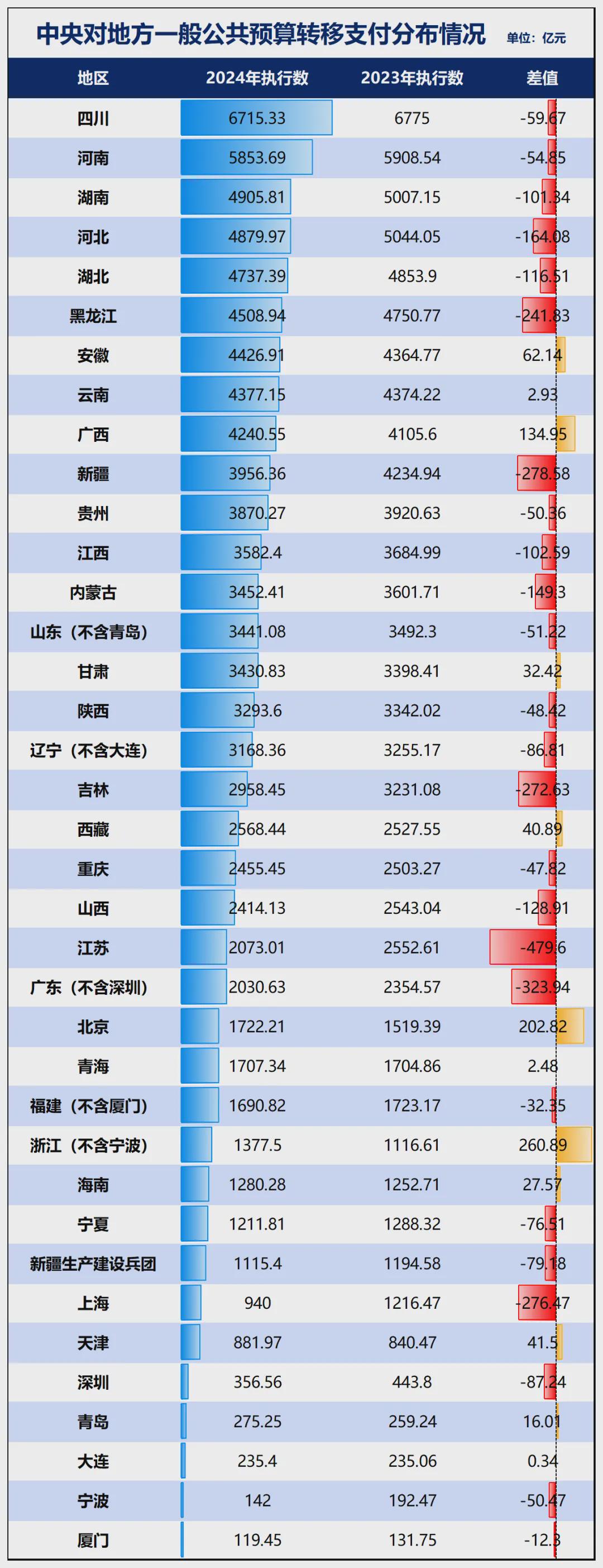

制图:城市财经;数据:财政部

制图:城市财经;数据:财政部

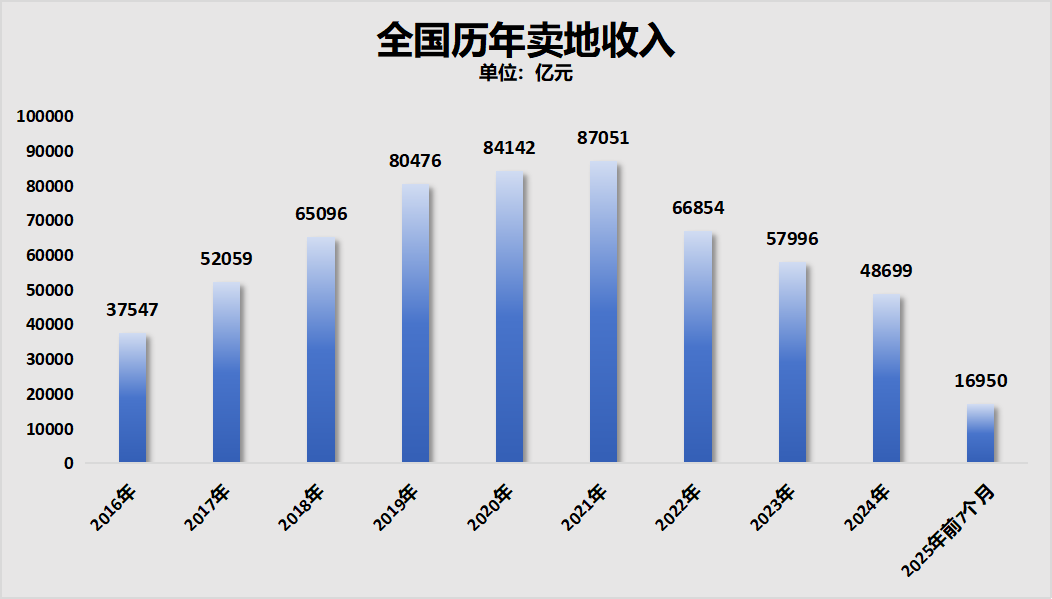

转移支付压力加大的同时,地方政府另一个钱袋子卖地收入,在快速缩水。

我们知道,中国八十年代初,开启了中央与地方财政分灶吃饭的模式,赋予了地方更大的行政权力与各种它能控制的资源,并且把这些资源经济化。其中土地资源便是其中之一。

各地卖地收入都是归于地方政府使用。

此外,全国卖地收入,自2021年见顶之后,一路下行。2024年全年卖地收入48699亿元,较高点下跌了44%。

今年前7个月的卖地收入,继续降至16950亿元。

制图:城市财经;数据:财政部

这对于地方政府而言,相当难受。 卖地收入是地方的主要钱袋子,对于很多经济、产业薄弱的地区来说,更是维持运转的主要力量。

这部分收入跳水,财政吃紧程度可想而知。

有钱什么都好说,没钱的日子寸步难行。

第二,人口收缩。

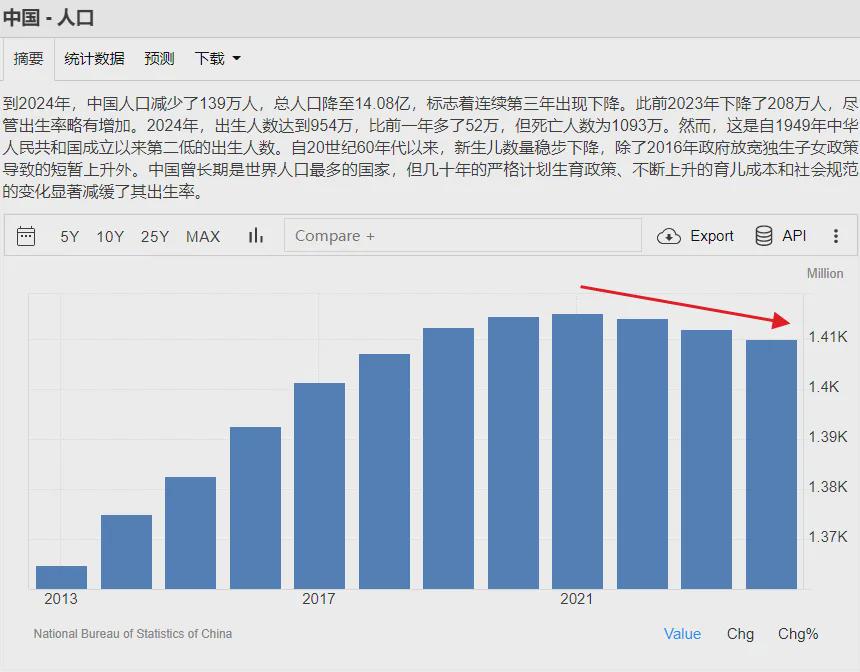

人口已经三连降了。

2021年,中国人口增量创新低,2022年正式见顶开始负增长,当年减少了85万人,2023年加速减少,减少了208万人。

2024年,继续减少139万人。

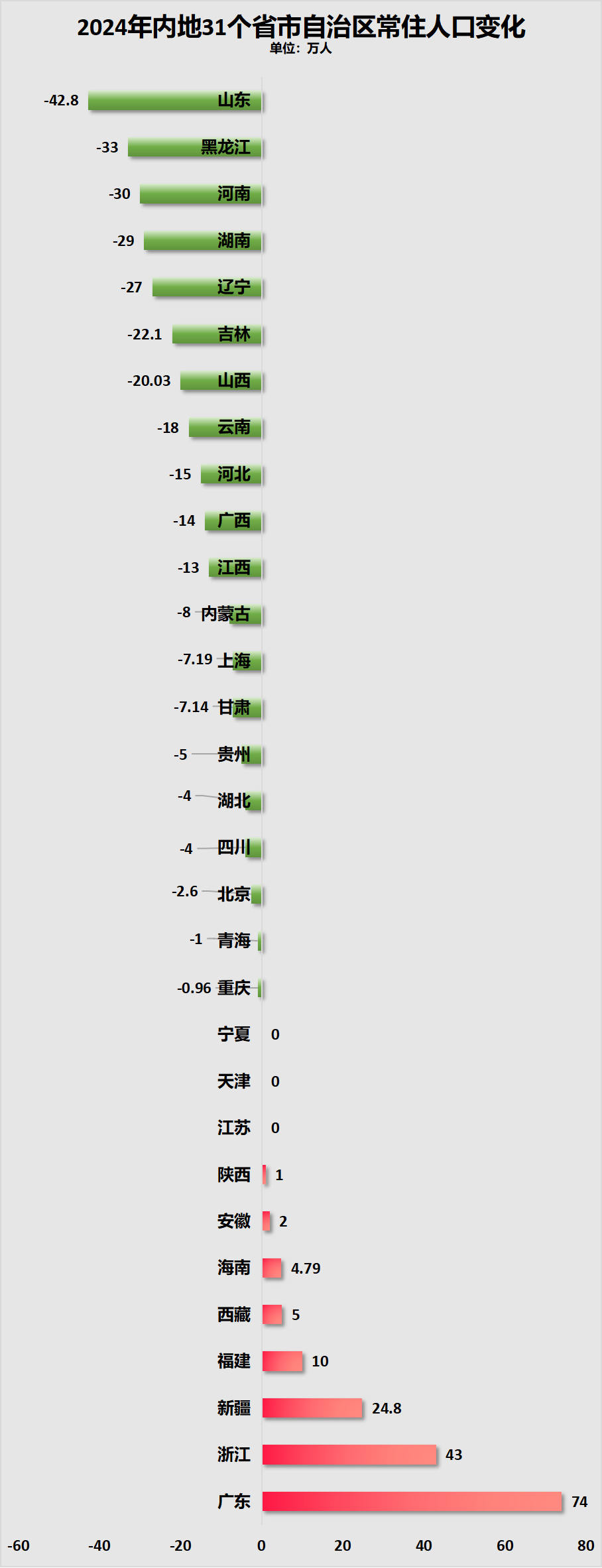

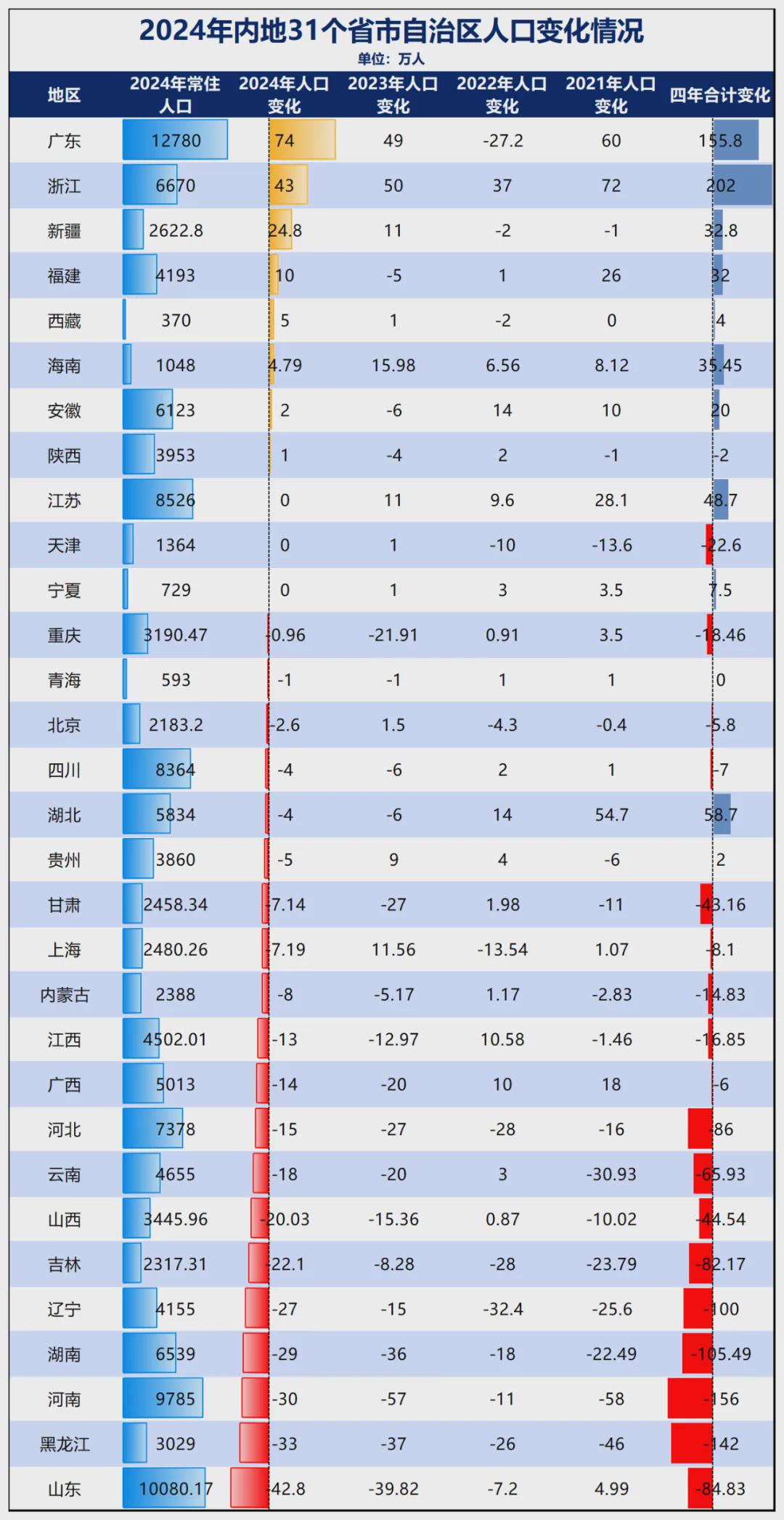

2024年,内地31个省市自治区,有20个地区人口减少。

制图:城市财经;数据:各省市自治区统计局

其中,河南、黑龙江、湖南、辽宁四省过去四年合计减少人数,均超百万。

制图:城市财经;数据:各省市自治区统计局

人口持续减少的影响之一,便是越来越多的小县城人口在收缩。

当人口收缩后,需要提供服务的人员,自然富余,需要进行优化。

所以,去年的官方文件明确提出,要稳妥推进人口小县机构优化。

除了机构优化外,迷你小县的合并,也是大势所趋。

随着全国人口不断收缩,一些人口减少特别严重的农村、乡镇乃至城市,会被合并消失,这是全世界范围内的大趋势,也是过去在做,将来我们仍要做的事情。

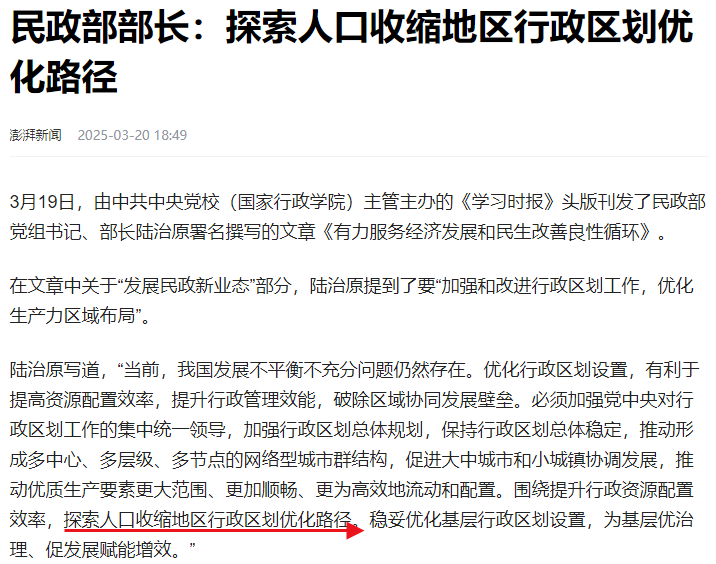

今年3月19日,民政部部长在学习时报发表署名文章,明确提到:

探索人口收缩地区行政区划优化路径。

这里的优化,究竟是如何优化,民政部没有展开叙述。

不过,客观来说,可选择的路径并不多,基本都是分两步走:

第一步,大幅精简人口收缩严重地区的行政单位和人员。

第二步,合并。

人口持续减少的影响之二,便是生源减少,进而导致教师过剩。

04

精简了多少

关键问题来了,机构编制改革,到底精简了多少?教师过剩之下,老师又减少了多少。

先看教师规模,在少子化影响之下,幼儿园、小学的教师规模的的确确在减少。

国家教育部公布的数据来看,幼儿园专任教师2022年见顶,连续减少了两年,2023年减少了17.05万人,2024年减少了24.18万人。

小学专任教师也从去年开始下跌,去年小学专任教师减少了6.62万人。

制图:城市财经;数据:教育部

初中、高中、大学专任教师仍在增长。

不过,按照少子化带来的影响时间推算,他们也快了。

至于机构单位体制内人员,过去几年则是越减越多。

表面上看,很多地方都披露了精简数据。

比如文章开篇说到的三个地方。

再比如拉开此轮编制改革序幕的山西那几个人口小县。

太原市娄烦县,改革前35个机构,改革后精简了13个,只保留了22个机构,相当于精简了37%。事业单位从之前的62个精简至40个,精简了35.5%。

而娄烦县2022年的GDP为45亿元,常住人口88850人,财政收入8.8亿元。

制图:城市财经;根据公开报道梳理

在精简之下,娄烦县精简人员编制341名,下沉乡镇人员编制56名,节约人员经费3410余万元,运行经费约990万元。

石楼县精简力度同样大,党政机构精简了37.1%,事业单位精简了31.1%。节省了5000多万元的开支,人员经费减少了2200多万元。

河曲县、浮山县亦是如此。

青海玛多县将改革前的25个党政机构整合设置为20个,其中党委机构6个、政府工作部门14个,较改革前精简了5个机构,精简比例为20%。

湖北十堰,官方披露数据显示,通过清理规范,当地编外人员比上年同期减少326人,减少率达9%,节省财政成本约1500万元。

这些被精简的体制内人员去哪了?是被裁了?还是平调去别的机关单位了?

官方对此没有任何报道,主流媒体也没有报道过他们的去向。

但是,透过官方公布的一些数据可以得出的一个结论是:过去几年机构编制改革,体制内人员越改越多。

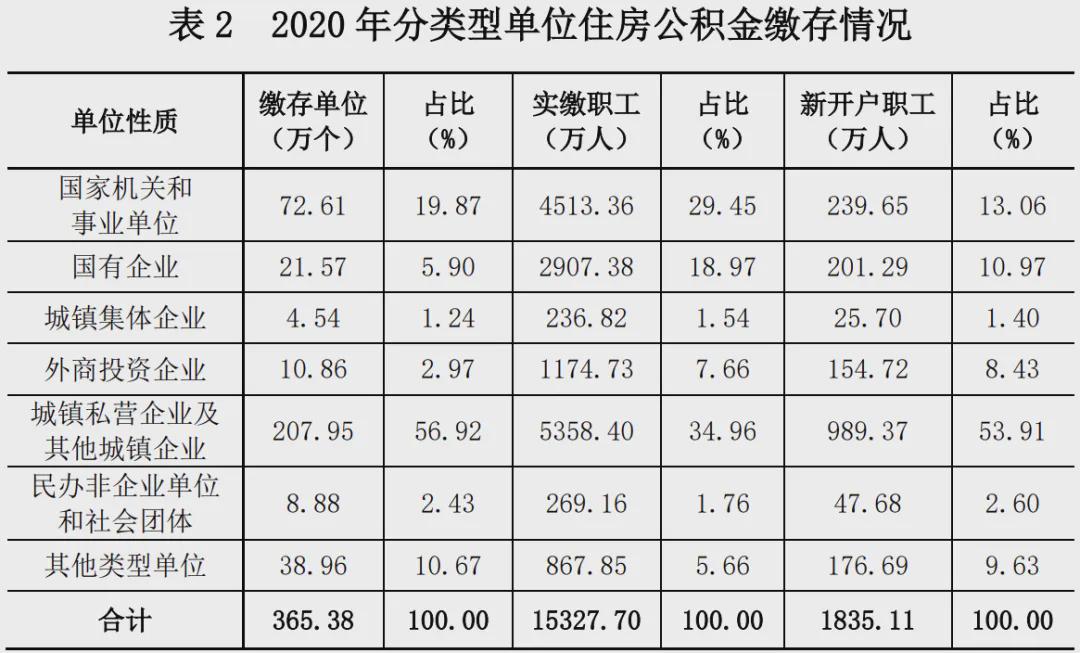

来看两张图,第一张是《全国住房公积金2023年年度报告》中披露的各单位住房公积金缴存情况,第二张则是2020年的数据。

来源:《全国住房公积金2023年年度报告》

来源:《全国住房公积金2020年年度报告》

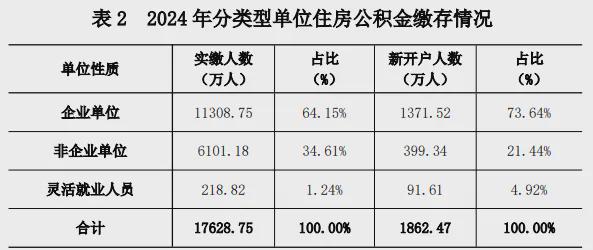

2024年年度报告也公布了,但这一次却没有再公布详细的“分类型单位住房公积金缴存情况”,仅公布了一个笼统的表格。

来源:《全国住房公积金2024年年度报告》

从2024年的数据中,我们仅能获得一个信息,2024年公积金实缴人数17628.75万人,比2023年多了174.07万人。

从2020年与2023年两张数据图对比可以获得的信息是:

第一,截至2023年末,全国72万个国家机关、事业单位,一共为4835.9万人缴存了住房公积金。这些人,就是严格意义的体制内人员,是吃财政饭的人员。此外,还有国有企业27.12万个,一共为3054.97万人缴纳公积金,这些人虽然不是吃财政饭,而是市场饭+垄断饭,但同样都是体制内人员。

所以,以2023年年末数据来看,当下狭义的体制内人员,有编制、吃财政饭的(政府机关+事业单位)一共是4835.9万人。广义的体制内人员(加上国企),是7900万人。

这一数据只少不多。因为不少政府机关、事业单位,有临聘、劳务派遣人员(比如部分辅警)。他们长期在政府机关、事业单位上班,但劳动合同不是直接跟“体制内”签的,所以在公积金缴存上无法体现。

这部分人到底有多少?尚未看到准确数据,有专家估计在数百万人,甚至可能达到千万级。

第二,国家机关与事业单位数量的确减少了,但人员在增加。

2023年国家机关与事业单位72.05万个,2020年为72.61万个,三年减少了5600个。

但吃财政饭的体制内人员2023年4835.9万人,2020年为4513.36万人,三年增加了322.54万人。

此外,虽然不是吃财政饭而是吃“市场饭+垄断饭”的国有企业数量,从2020年的21.57万个增加至2023年的27.12万个,三年增加了5.55万个。人员从2020年的2907.38万人增加至2023年的3054.97万人,三年增加了147.59万人。

以此计算,广义体制内人员(国家机关与事业单位、国有企业)过去三年不仅没有减少,还合计增加了470.13万人。

换句话说,过去三年机构编制改革,体制内人员越改越多。

如此看来,改革的力度还需要加大,还需要诚意。

相比于越南,我们的力度需要加强。

越南今年发布了惊人的行动:

越南将把省级行政单位数量减少50%左右,地方机构数量减少70%以上!

有人计算了一下,越南总人口约1亿人,63个省市平均下来,一个省级行政区大约159万人;每个省级区域的面积为5238平方公里。也就是说,越南一个省级区域的管辖面积和人口,只相当于中国2个正常的县。设立这么多行政区域,的确没有必要。

而将省级行政单位数量减少50%,地方机构数量减少70%,越南将在未来5年削减五分之一的公共部门职位。政府机构将精简为14个部和3个局,同时撤销13个综合司、738个司局和3303个分局,撤销201个事业单位,预计有10万名国家公务员遭遇裁员或提前退休。

回顾历史,每一个朝代发展过程中都遭受过冗员的困扰,承平日久,官员队伍指数级增长,国家财政压力支出极速膨胀。

宋朝仁宗年间由范仲淹主导的庆历新政,神宗年间王安石主导的熙宁变法,目的之一就是裁撤冗员,为国家减少财政支出。 清朝雍正年间的整顿吏治,同样如此。

当然:

一方面,时下的就业环境掣肘着机关单位精简。

另一方面,改革的阻力肯定很大,毕竟是要牵动既得利益者的蛋糕。

但纵观中国历史,每一个王朝承平日久,改革都是必选项。