平安,为何“抛弃”上海 平安为什么被封杀 平安为啥会拒保

原创 刘晓博

今天,多家媒体报道了这样一个消息:

平安全国性战略调整步伐加快,平安人寿上海总部部分员工将南迁深圳。

据报道:为了让此次搬迁顺利,平安人寿给出了两套解决方案:选择去深圳的员工,将获得一定幅度的涨薪,并同样享有探亲差旅补助、搬家补助等;如选择离职,将拿到“N+1”的补偿。

去年7月前后,平安银行也曾搞过一次搬迁,把在上海办公的信用卡、消费金融及金融市场部门员工回迁至深圳总部。

当时这一举动被部分员工和网友解读为“变相裁员”,并引发了一些官司。

当时平安银行的回应是:因为历史原因,平安银行部分员工在上海,管理团队在深圳,职场搬迁主要是为了加强管理、减少风险、提升效率。

一年之后,从上海回归深圳的搬迁行动轮到了平安人寿。

两年两次搬迁,看来平安系跟总部功能有关的人员撤离上海、回归深圳,已是大势所趋。

这背后,真实的原因是什么?

要说清楚这个问题,需要简短回顾一下平安集团的发展史和中国金融中心的演变史。

中国改革开放的原点是深圳蛇口。平安保险作为新中国第一家股份制、地方性的保险企业,于1988年3月诞生在蛇口,最初由招商局、工商银行和中国远洋运输总公司合资创办。

1992年,公司更名为中国平安保险公司,从一家地方性保险公司转变为全国性保险公司。随着业务扩大,平安保险决定搬出蛇口,1995年来到了当时深圳的中心城区——福田区,改造了一栋工业厂房作为总部,结束了租房的历史。

随着平安集团越做越大,对顶级金融资源的渴求越来越多。而当时快速成长的深圳,第一次撞到了“金融天花板”。

1996年到2000年前后,国家调整了金融要素市场的布局,分散在各地的多个证券、期货市场被关停并转,资源迅速向上海集中。

比如深圳有色金属期货交易所1999年并入上海期交所;还是这一年,深圳最大的券商——君安证券被上海国泰证券合并。

2000年8月,为了筹备创业板,深交所主板暂停新股发行。而且一停就是4年,直到2004年6月中小板面世。

从1999年到2004年,深圳的金融业蛋糕迅速萎缩。失去了一流的舞台,一批金融机构、从业人员搬迁到了北京和上海。

就是在这个背景下,平安集团决定大举进军上海。并选择在陆家嘴东方明珠旁边,耗巨资建造平安金融大厦。

而平安集团在深圳的那个简朴的总部,一直用到了2008年。这个位于八卦岭工业区的总部,前身是“嘉丰纺织”的工厂厂房。1994年4月,因嘉丰纺织无法偿还平安的贷款,将这座位于八卦岭工业区55栋、面积近三万平方米的厂房用以抵债。

平安集团委身于八卦岭简朴的总部里,却在上海浦东核心区修建奢华的新大楼,是很难不让外界产生联想的。

那篇著名的网文“深圳,你被谁抛弃”就是在这样的背景下诞生的,文章里这样谈及平安在浦东建设新大楼:

这听起来好像是深圳企业北上扩张,但据业内人士称,平安保险的核心业务部门已基本迁往上海,包括不久前迁出的的集团投资管理中心,平安保险已经“金蝉脱壳”——公司实际上已迁往上海,但名义上的总部还留在深圳。2000年以来,关于平安保险欲迁上海的传闻一直不断,平安保险也似乎特意避开这个话题,在“迁都”问题上采取了低调的逐步转移策略。

但平安最终没能把总部迁到上海,而是维持了“深圳+上海”双总部的格局。当时有平安高层这样描述:“深圳是‘政治中心’,上海是‘经济/利润中心’”。

不过平安对上海的偏爱是写在脸上的,它孵化的一堆独角兽,比如陆金所、金融壹账通、平安好医生、平安医保科技等,总部基本上都在上海。

为什么平安没能圆梦上海?可能跟广东省、深圳市全力挽留、大股东反对等因素有关。平安第一大股东虽然换来换去,但深圳系、央企系国资一直持有相当比例股权。另外,金融企业总部搬迁,也有严格的审批手续。

2009年,随着平安在深圳的第一高楼——平安金融中心的动工,平安总部搬迁的猜测终于烟消云散了。

为什么平安维持了多年的“深圳+上海”双总部局面,突然瓦解了。承担总部功能的部门开始纷纷搬离上海、迁回深圳?

第一个原因,是合规的要求。

根据《保险法》《公司法》及《市场主体登记管理条例》等相关规定,公司主要办公场所应与注册登记的住所保持一致。

平安集团、平安银行、平安人寿的注册地都在深圳,双总部不符合法律法规的要求。

第二个原因,降低成本、提高效率。

最近几年,随着利率不断走低,再加上经济调整期,不动产价格下跌的拖累,让金融机构利润增长放慢,甚至负增长。

在这种情况下,降本增效显得非常重要。上海营商成本高于深圳,总部分在两个地方管理成本偏高。集中办公可以降低费用,提高效率。

第三个原因,我认为是更重要的原因:深圳地位的上升,先进办公手段的广泛应用(网上会议、视频会议等),让上海的吸引力下降了。

2002年前后,深圳金融市场停滞,民间充斥着“被抛弃”的焦虑。不少人甚至认为深圳不仅会被苏州超过,还可能被无锡超过。

但历史总是令人意外。

深圳主板市场暂停4年新股发行,最终因祸得福——收获了中小板、创业板,迅速实现了逆袭,股票成交额全面超过上交所。

最近几年,上交所搞了科创板,重新划分两个交易所的资源边界。但股票成交金额仍然维持深交所>上交所>港交所的局面,深交所的股票金额能排到全球前三。

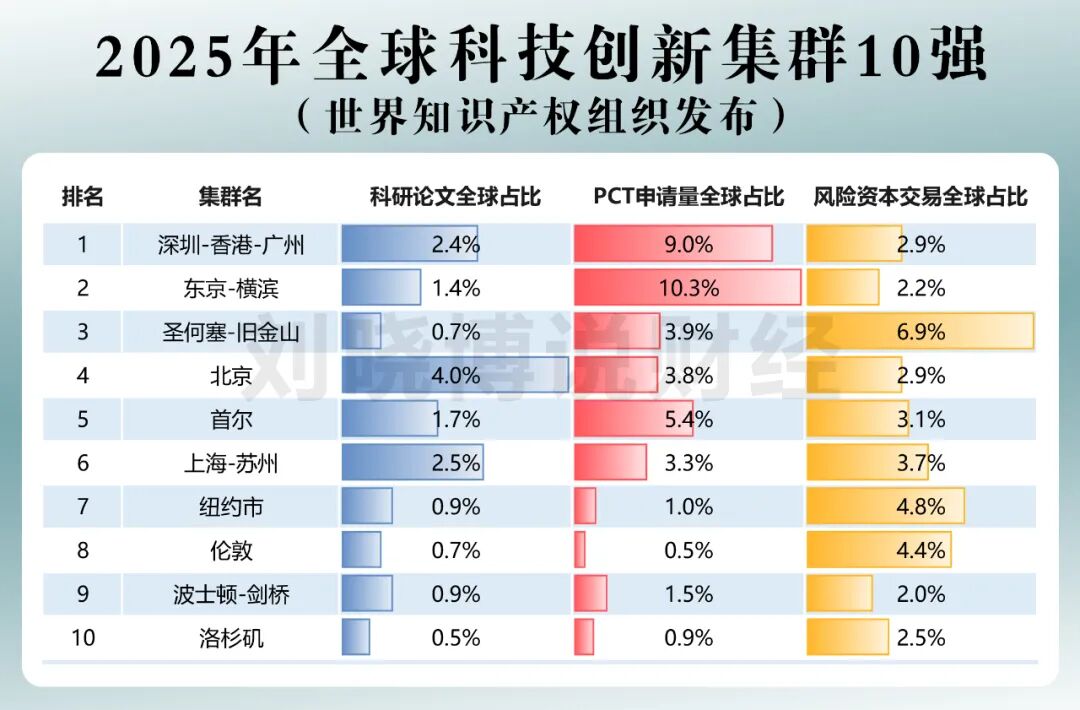

深圳在科技创新上进步就更快了。世界知识产权组织最新公布的2025年全球科技集群排名中,深圳—香港—广州集群位居全球第一。按照排序3大指标推算,即便深圳单独参加排行,也能位居前三。

香港作为中国唯一真正的全球金融中心,地位越来越重要。未来加密货币、稳定币都将在香港先行先试;人民币离岸中心,也在香港。

金融企业把总部放在深圳,可以兼顾深圳和香港两大金融市场,内外兼修,资源优势都不亚于上海。

如果我是平安集团的高管,我会为当年没有把总部搬迁到上海而庆幸。正是一直深耕在有创新基因的深圳,平安才有了如今的收获。

如果比较上海和深圳本地发展起来的金融机构,你会发现总部在深圳的更强一些。比如浦发不如招行,上海银行比平安银行弱一些,太保比平安弱一些。

按照总资产和营收排名,中国平安是当今全球第一大保险公司,也是发展中国家及新兴保险市场中唯一入选“全球系统重要性保险公司”的,还是中国金融牌照最齐全的金融集团。

当然,上海仍是中国重要的金融中心,它的优势是:金融要素市场齐全、交易额庞大,也拥有很多先行先试的优势,外资企业总部扎堆。

最后总结一下:

平安总部功能回归深圳,不意味着抛弃上海,而是企业内部功能的整合,考虑的重点在于合规、效率、成本。

更大的背景是:跟20多年前相比,深圳资源变得更丰富了,跟上海的差距已经非常小了,不再构成“要不要去上海”,“要不要维持双总部”的选择了。