小米蔚来接连发生爆燃事故,再不重注安全就晚了 小米回应爆燃事故解读 小米爆燃事故后续进展

不开玩笑,新能源车企应集体重视电车安全。

01 小米&雷军,又处在风口浪尖

又一个小米车主出事了。

10月13日凌晨,成都市天府大道一辆小米汽车超速失控,先与绿化带发生碰撞,之后又翻滚至对向车道并起火。一名车主的行车记录仪显示,车辆碰撞前从右侧飞速驶过,碰撞后迅速燃起大火。

据东方网报道,驾驶位有人员被困,多名路人主动参与救援,徒手或用工具猛砸车窗,有路人的手都流了血,还有人拿来了灭火器,但因车门无法打开且火势迅猛,救援失败。一名现场目击者告诉记者,他是跟消防车一起到的,约在凌晨3点半,“到的时候火已经控制住了,但是中间火势变大,最后也灭了。人没有救出来,最后是用电锯切开的门。”消防人员到场后,驾驶员已不幸遇难。

图源:网络

2025对于小米汽车来说,显然并不轻松。

更早之前,10月9日凌晨,福建平潭综合实验区一辆小米汽车在平潭澳前码头坠海,更不用提,几个月前高速公路上的一声巨响,三个年轻生命的逝去,不仅让小米汽车的“智能驾驶”引发争议,更揭开了整个新能源汽车行业的隐痛。

小米SU7事故后,小米集团股价一度大跌,市值蒸发数百亿。

图源:雪球

雷军本人也从国民偶像变成争议焦点。三起看似孤立的事件,却指向了同一个核心问题:当智能硬件技术迅猛发展,安全保障是否跟上了脚步?

每一次发生车祸,客观来看驾驶员基本都要负重责,但因为事关小米,不得不说又天然多了一层关注和审视,一旦发生事情就会上热搜。

10月13日,有网友在查询雷军个人账号时发现,近30天(9月11日-10月11日)雷军粉丝净增为负数,掉粉29万多。

图源:网络

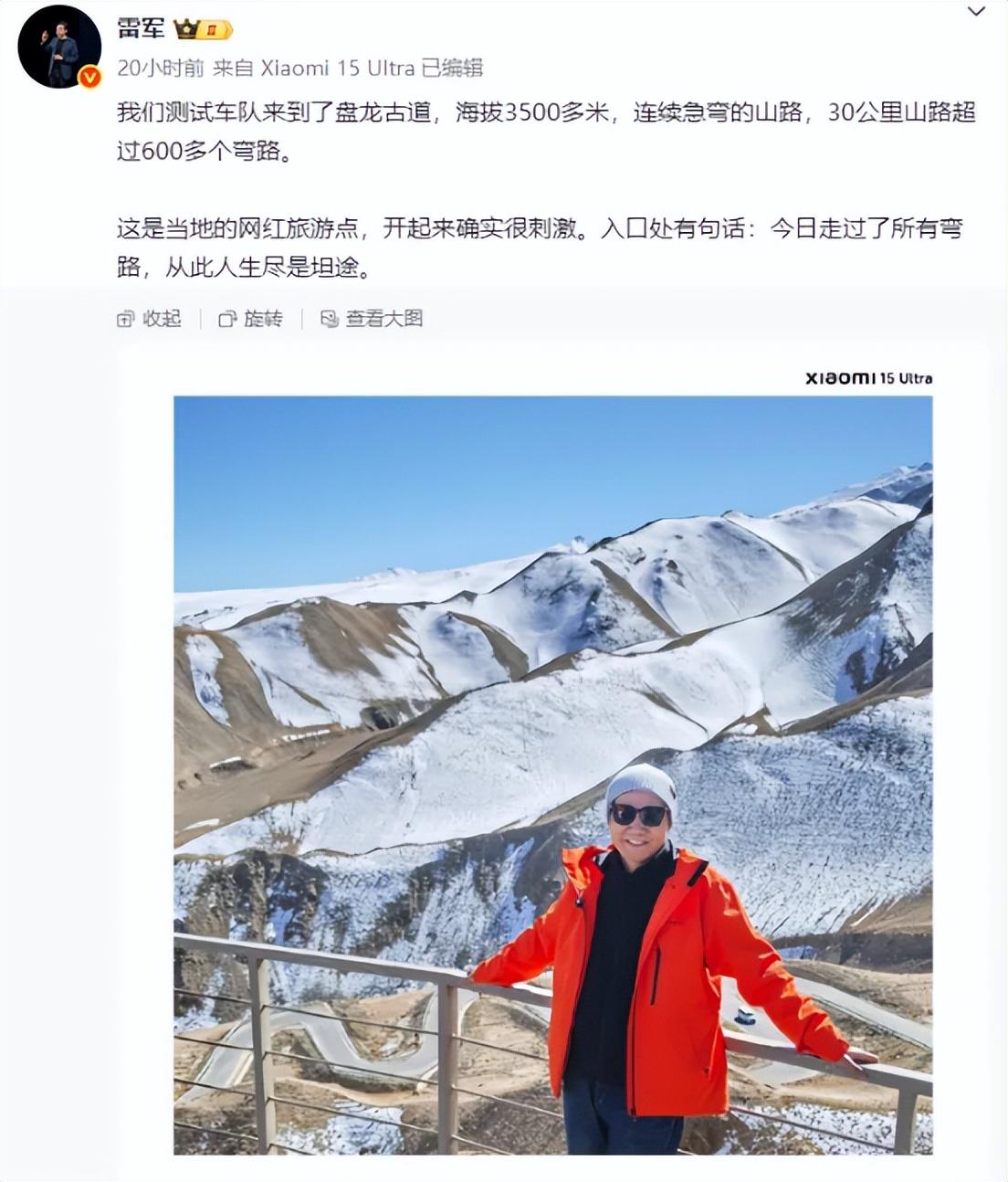

更早时候,雷军突然在网上发了一段话,“今日走过了所有弯路,从此人生尽是坦途。”但不少人还在评论区里追问调查,关于车门问题的质疑尤为突出,“小米汽车车门打不开,是否测试了门把手?”

图源:微博

据蓝鲸新闻报道,10月13日多地小米汽车门店的直播间都遭遇了网暴。部分直播间的在线人数一度超过2000人,大量网民在直播间内刷屏“门把手打不开、垃圾车、绿化带战神”等极端言论。

跟曾经被捧上神坛的雷军相比,小米宣传文案中的“小字营销”几乎被扒了个底朝天。

图源:网络

大字吹牛,小字免责,虚假宣传,字研营销的各种吐槽,连粉丝都觉得这宣传太浮夸。还有“比一元钱硬币还薄”,4.2万元的碳纤维机盖号称优化散热,结果有车主实测效果未达预期。

雷军恐怕确实需要反思了,所谓的“坦途”不应是花样翻新的人设打造和语言艺术。毕竟,营销再动人,不如扎实对安全的追求。

毕竟,不同于手机,汽车是性命攸关的产品,但凡一个细节差池,造成的就是生死危机,万万不可大意。

02 技术崇拜下的安全漏洞

如今,智能汽车行业似乎陷入了一种“重复历史”的怪圈。最早有汽车一个月内连续发生两起起火事故,到2025年,小米SU7事故后,电池安全再次成为焦点。

燃油车也可能在碰撞后起火,但电车的电池热失控具有“链式反应”特征,这与燃油车的起火机制存在本质区别。

其次,新能源车的智能辅助驾驶功能也是被吐槽的重灾区。

多天前,知名汽车博主、车评人陈震驾驶一辆劳斯莱斯闪灵轿车,由北向南开行至北京市海淀区朱各庄路与万寿路交叉口时,与对向一辆小客车发生事故,造成两车损坏,经初步调查,陈震负事故全部责任。

图源:汽车之家

陈震车祸暴露了驾驶员对辅助驾驶功能过度信任的风险。从现场流传的照片看,陈震驾驶的闪灵车头严重受损,并且安全气囊已经弹出。陈震最初回应称“一切以官方通告,车辆EDR数据为准”,而在近日又在微博发文解释事故原因,称“恰恰就是因为我平时劳斯莱斯开的太少,所以对闪灵的辅助驾驶能力边界认知不够清晰”。

这一陈述无意中揭示了智能汽车行业的普遍问题:不仅普通消费者,就连专业车评人也对不同品牌的辅助驾驶的能力边界存在误判。

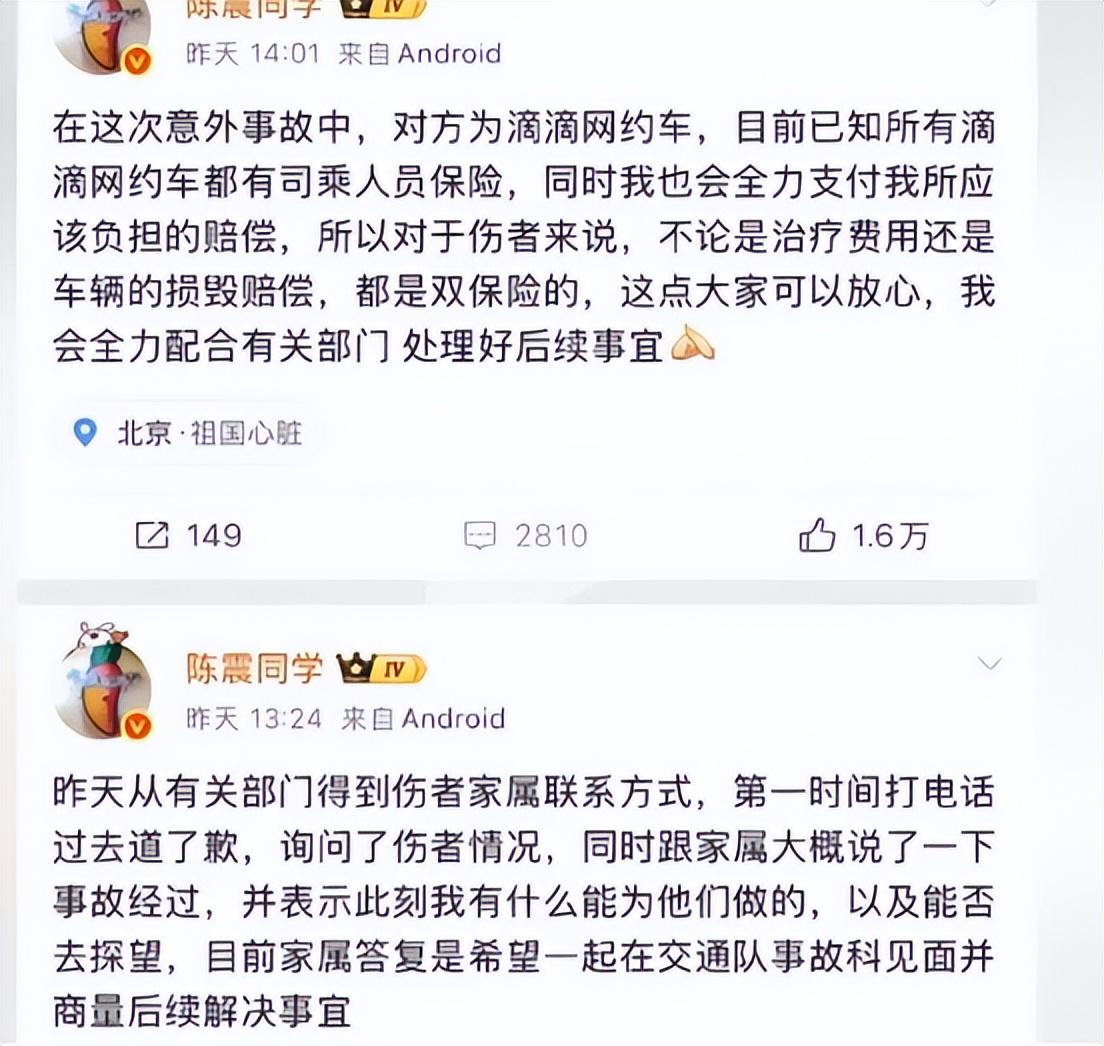

事故已经发生,陈震的回应态度比较积极和主动。

陈震曾回应称,“驾驶人无论在什么情况下都是第一责任人,比如我这次”。当事故中受损的比亚迪司机家属在网上称,“往后的日子会非常难”,希望可以“扛过去”。陈震转发该帖文并再次道歉,称其将会全力配合有关部门,做好后续工作以及补偿给对方所造成的损失。

陈震称从有关部门得到伤者家属联系方式,“第一时间打电话过去道了歉,询问了伤者情况,同时跟家属大概说了一下事故经过,并表示此刻我有什么能为他们做的,以及能否去探望。目前家属答复是希望一起在交通队事故科见面并商量后续解决事宜。”

图源:微博@陈震同学

另外,蔚来也发生了一起电车爆燃事故,情况和小米的事故不同。

10月13日,在云南大理市喜洲古镇北门停车场出入口外面,一辆蔚来ET7型新能源轿车起火,目击者称听见一声巨响后,不幸中的万幸,车上4名乘客及时下车撤离,无人员伤亡。另有工作人员表示,车辆起火前未发生碰撞事故。虽然有网友划出重点:哪怕汽车起火,车门也能正常打开,但我们认为,车辆在无碰撞的情况下自燃,也是一个非常大的安全隐患。

关于蔚来这起事故原因,可能还在调查中,目前暂未看到合理解释。

图源:网络

回到小米这起事故,据南方周末报道,一名小米SU7车主曾袒露该车型门把手是半隐藏式,电控开关,在车辆断电的情况下,驾驶舱可以通过内置的机械拉手打开车门,但是车外无法通过机械方式打开车门。“平时或许没啥大影响,但对于逃生救援来说会比较重要。”

图源:有驾

智能汽车的先进设计,在关键时刻却成为了逃生障碍。半隐藏式电子门把手在碰撞后断电导致外部无法机械解锁,小米的安全冗余明显不足。

如今,小米从一个卖数码产品的科技厂商,俨然生长为一个国民企业,光环越来越强,受到的压力和审视也越来越多,但反过来说,也必须承担相应的责任。

03 极致安全,才是车圈未来最该追求的方向

如今,新能源汽车行业面临的一个核心问题是:技术迭代速度,远超安全标准更新。

官方监管对相关方面已经高度重视。如今,电池的强制监管措施已经有了。《乘用车后碰撞安全要求》由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会于2024年12月31日发布,自2026年7月1日起施行。国家强制标准要求:乘用车碰撞后车门应解锁碰撞试验后,对于每排座位的车门(若有门),至少应有一个车门在不使用工具时能从外部打开,使乘员能正常进出;如果没有车门,在不使用工具移动座椅或改变座椅靠背位置的情况下,应使所有乘员能够撤离,碰撞试验后30分钟内车辆不应起火。

图源:AI

据中国汽车网报道,有专家指出,随着2026年7月《电动汽车用动力蓄电池安全要求》新国标的实施,自燃将等同于违反国家强制性标准,车企理应承担赔偿责任。

隐藏式门把手的监管也在到位。2025年9月下旬,工业和信息化部就《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准公开征求意见,对车门内外把手均提出明确要求,强调必须配备机械释放装置,以便应急开门;即便是电控车门,也需保留机械门把手以策安全。

官方的主方向已经明确,接下来各个车企也需要更加规范的生产产品,从对技术的狂热崇拜,回归到对生命的敬畏。

首先,对于车企而言,以后的安全设计必须考虑真实道路场景。比如在实际碰撞中,驾驶员可能因受伤或慌乱而无法快速使用应急拉手,所以在安全设计需要以用户在最危急情况下的使用便利性为出发点。

电池安全技术路线也需要反思。目前,多家车企和电池企业正在研发全固态电池,随着技术迭代,或许能从根本上解决电池着火安全问题。

其次在营销上,消费者安全教育亟待加强,车企在宣传智能驾驶功能时,应明确强调驾驶员需保持注意力,并清楚解释系统的局限性,而在智能化方面,行业需要构建“数据透明”与“责任共担”机制,要求车企将行车数据接入第三方平台,确保事故调查独立性。

图源:AI

最终,市场会用脚投票,消费者对智能汽车安全性的信心动摇最终会影响整个市场。信任是最脆弱的,也是最经不起折腾的。每次事故后的深刻反思与制度完善,才是对逝去生命最好的告慰。

汽车产业的星辰大海,终究要建立在生命安全的基石之上。