一场“道歉式”营销,炸出无人机赛道的残酷真相 一场“道歉式”营销,炸出无人机赛道的残酷真相

一场突如其来的降价,将深圳南山两家相距不过10公里的科技公司,推上了舆论的风口浪尖。

国庆假期刚过,无人机巨头大疆毫无征兆地开启“史上最大力度”促销,爆款云台相机Pocket 3直降900元,部分产品降幅甚至近1500元。这记突如其来的“价格背刺”,让无数刚原价购入的用户瞬间破防,社交媒体上“大疆 大冤种”的声浪一度将其送上热搜。

正当大疆因缺乏用户预期管理而焦头烂额时,一个意想不到的角色下场了。

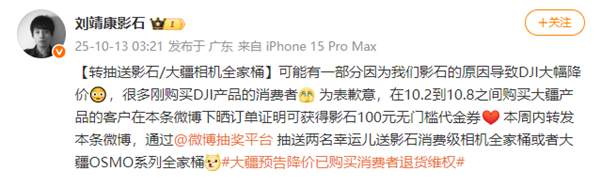

它的竞争对手——影石创新(Insta360)的90后创始人刘靖康,在微博上演了一出“凡尔赛式道歉”。他半开玩笑地表示,“可能有一部分因为我们影石的原因导致大疆降价”,并“诚恳”地为购买了大疆产品的用户提供100元自家无门槛代金券,还抽奖送“全家桶”。

这堪称教科书级别的营销操盘,伤害性不大,侮辱性极强。影石用极低的成本,不仅蹭上了行业老大的热点,暗示了自身已强大到能逼迫巨头降价,还顺势塑造了“格局打开、体恤用户”的形象,成功将大疆用户的怨气转化为对自己的潜在好感。

从“激情撒钱”到“隔空道歉”,这个由科创板首位90后创始人领导的“张扬新锐”,正毫不掩饰地向那位“沉稳巨头”发起挑战。

这场看似由降价引发的口水战,实则是两大影像巨头增长焦虑下的必然对决。当双方都在主航道触及增长天花板,互相“抄家”,就成了不得不打的硬仗。

“抄家”背后,是增长焦虑

大疆与影石的战火,在今年夏天就已点燃。

7月,影石刚宣布进军无人机领域,大疆次日便官宣首款全景相机Osmo 360,直捣黄龙。此后,双方你来我往,新品发布、价格对标、KOL争夺,战况不断升级。

这场“互攻腹地”的背后,是两家公司无法回避的增长瓶颈。

对影石而言,挑战尤为迫切。根据弗若斯特沙利文数据,全球全景相机市场规模到2027年预计也仅为78.5亿元。影石虽已占据该市场超八成份额,但这个小池塘显然无法支撑其千亿市值的故事。其2025年半年报也印证了这一点——营收同比大增51.17%,归母净利润却仅微增0.25%,净利润率从21.35%骤降至14.16%。

钱都烧在了研发和营销上。为了攻入无人机腹地,影石上半年研发投入翻倍至5.62亿元;为了抢夺市场声量,销售费用激增75%至6.28亿元。利润被严重挤压,影石必须找到新的增长引擎,而全球市场规模高达数千亿的无人机,无疑是最佳选择。

另一边,体量是影石14倍的大疆同样有自己的烦恼。在全球市场遭遇地缘政治阻力、产品创新被部分用户诟病“挤牙膏”后,这位昔日的王者也需要新的故事来刺激增长。于是,大疆掉头杀入运动相机和全景相机市场,利用自身强大的技术积累和供应链优势,向影石的核心阵地发起了猛攻。

一个急于破局,一个寻求增量。这场看似突然的战争,实则早已写在两家公司的战略规划里。

巨头与新锐的基因对决

当战场从错位竞争转向正面交锋,比拼的不仅是价格,更是企业深层的基因。

大疆是典型的“沉稳巨头”。创始人汪滔的低调务实,塑造了公司“技术为王、产品驱动”的文化。它的核心优势体现在三个层面:深厚的技术壁垒,深耕多年已构建起由3.8万项专利组成的护城河;强大的生态协同,正将不同产品线纳入统一的闭环体验;极致的供应链控制,凭借巨大出货量实现更优的成本和性价比。

影石则是“张扬新锐”的代表。创始人刘靖康本人就是个“技术极客”与“营销鬼才”的结合体,其打法更具互联网色彩。它的破局之道在于极致的用户体验创新,用AI一键剪辑等功能抓住“非专业用户的专业需求”;敏锐的营销嗅觉,总能用巧妙方式制造话题,实现“以小博大”的品牌曝光;聚焦差异化竞争,在无人机领域另辟蹊径,主打“全景”概念,试图开创一个新品类。

这本质上是“工程思维”与“产品思维”的碰撞。大疆的逻辑是“我用最强的技术造出最好的工具”,而影石的逻辑是“我用最新颖的玩法带给你最好玩的体验”。

价格战之外的行业反思

大疆与影石的战争,让消费者坐收渔利,但也揭示了整个智能硬件行业面临的深层问题。

首先是“创新内卷”下的服务短板。当技术迭代进入瓶颈期,厂商们开始陷入参数和价格的内卷。大疆此次降价风波,暴露的正是其从服务专业用户转向服务大众消费者时的水土不服。“重技术、轻服务”的理念,在面对更广泛、更价格敏感的消费群体时,显得力不从心。

其次是流量时代的“信任危机”。影石的营销固然高明,但过度依赖“抖机灵”式的操作,也可能反噬品牌。无论是撒钱还是道歉,都游走在“博眼球”的边缘。在信息爆炸的时代,消费者的信任变得越发脆弱和珍贵。一两次的公关胜利或许能带来短期流量,但长期的品牌美誉度,终究要靠扎实的产品和真诚的服务来建立。

最终,这场由中国企业主导的影像设备之战,无论谁胜谁负,都将加速行业的洗牌。那些缺乏核心技术和品牌特色的中小厂商,很可能会在这轮巨头挤压下悄然离场。

而对于大疆和影石来说,价格战只是序幕。真正的决胜局,将发生在生态、AI和用户体验这三个维度。谁能打造出更智能、更无缝的创作解决方案,谁能真正赢得用户的长期信任,谁才能在这场“同城德比”中笑到最后。

毕竟,对消费者而言,每一次消费体验,都是在为自己想要的未来投票。