浴血东江畔 精神耀南粤(文化中国行·走进抗战专题博物馆(纪念馆))

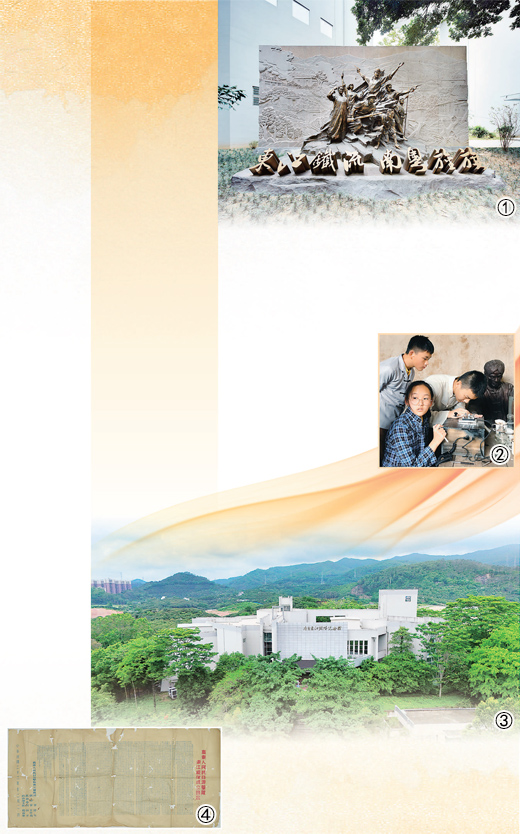

图①:“东江铁流 南粤旌旗”主题雕塑。

图②:在“东纵第二课堂”旧址教学实践环节,同学们装扮成游击队队员监听情报。

图③:广东东江纵队纪念馆外观。

李梦颖摄

图④:1943年《广东人民抗日游击队东江纵队成立宣言》。

图①②④均为广东东江纵队纪念馆提供

滔滔东江水,巍巍大岭山。

沿着葱茏草木间的石阶拾级而上,踏入位于广东东莞的广东东江纵队纪念馆,庄严的“东江铁流 南粤旌旗”主题雕塑矗立眼前,令人肃然起敬。

450余件(套)文物、800余张历史图片,无声讲述着抗日战争时期,中国共产党领导的广东人民抗日游击队东江纵队远离主力,孤悬敌后,紧密依靠群众,坚持独立自主开展游击战争的英雄故事。

血肉铸就的东江铁流

“我们是广东人民的游击队,我们是八路军新四军的兄弟,我们的队伍驰骋于东江战场上,艰苦奋斗,英勇杀敌,取得了辉煌的胜利……”来自广西的观众韦江龙踏入广东东江纵队纪念馆序厅,墙上镌刻的《东江纵队之歌》歌词激情昂扬,顿时让他热血沸腾、能量满满。

序厅正中的主题雕塑中,有的人拿着枪,有的举着旗,有的握着拳。

“他们是谁?”观众中有人问。

“‘书生扛枪’是东江纵队的一大特质。东江纵队早期领导人如曾生、王作尧等都是大学生。队伍中,除大学生、高中生外,还有留学生,文化程度比较高。”讲解员陈梦答道,“雕塑代表东江纵队具有知识分子多、港澳同胞多、归国华侨多、女战士多等鲜明特点。”

1938年10月,日军侵占广东东江下游各县,在中国共产党领导下,中山大学毕业的中共香港海员工委书记曾生,回到惠阳县坪山(今属深圳宝安区)地区组织抗日武装。1939年1月,东宝惠边人民抗日游击大队成立。以此为基础,经多次整编扩展,1943年12月,东江纵队正式成立,曾生任司令员。

巾帼不让须眉,在东江纵队中,女战士有1000多人。她们有的曾经是意气风发的女学生、有的是围着灶台转的妇女……尽管命运不同,爱国之心无二,在祖国危难之际,毅然扛起枪走上战场。

李玉珍,曾在香港一家马戏团学艺。1938年,她随“东江华侨回乡服务团”来到惠阳坪山参加抗日游击队,不久加入中国共产党,当连队卫生员。

1943年11月19日,日军发动对大岭山的“万人大扫荡”。李玉珍从火线上抢下7名伤员时,左大腿被子弹击中。她使出在马戏团学会的杂技技巧,徒手攀住陡壁缝中的树干,让伤员抓住她的右腿滑下山坑隐蔽,成功躲过了敌人的“扫荡”。历经战火淬炼,李玉珍从一名卫生员成长为东江纵队第一位女连长。

1940年10月,东江纵队前身之一的广东人民抗日游击队第三大队挺进大岭山,在敌后开辟抗日根据地。

展柜里,日军三八式步枪的枪栓与防尘盖,见证了著名的百花洞战斗。1941年6月,日军400余人夜袭大岭山百花洞村。第三大队提前掌握情报,迅速在周围高地占领有利地形,群众在远处摇旗呐喊,甚至在桶里放鞭炮,模仿机关枪的声音迷惑敌人。

“这场战斗将敌人围困了两天一夜,被日军称为是进军华南以来‘最丢脸的一仗’,但它却是东江纵队历史上最为闪亮的胜利之一。”广东东江纵队纪念馆馆长王红星说。

“我们学校原名叫百花洞小学,就建立在‘百花洞战斗’的遗址上。”来自东莞市大岭山镇第一小学的学生石旭进自豪地说,重新凝望校园,更懂得了脚下每一寸泥土的深意。

据不完全统计,在抗战期间,东江纵队共作战1400余次,歼灭日伪军9000余人,有2500余名指战员壮烈牺牲。

“东江纵队孤悬敌后,之所以能在艰苦环境下从小到大,由弱到强,逐步发展成为一支抗日劲旅,最关键的就是中国共产党的坚强领导。”王红星说。

紧密团结成抗日的铜墙铁壁

东莞及东宝惠地区毗邻港澳,紧邻东南亚,地理位置特殊。

在抗战中,东江纵队在党的正确领导下,紧密团结爱国侨胞、港澳同胞,团结一切抗日爱国力量,形成了坚强的抗日民族统一战线。

艰难之时,海外华侨来了——新加坡的教师、马来西亚的商人、泰国的医生,带着药品、电台,甚至武器越洋而来。

刚刚结婚3天的泰国华侨钟若潮和王丽夫妇,毅然决定回国加入广东人民抗日游击队,在战斗中,他们先后壮烈牺牲。“和他们一样,东江纵队中许多战斗英雄,都是港澳同胞和海外侨胞。”王红星说。

在香港教书的李淑桓,先后把7个子女送到共产党领导的抗日队伍,自己也来到大岭山,以教师身份为掩护,从事交通情报工作。

在部队的慰问大会上,李淑桓带着孩子坚定地说:“抗日人人有责。我大儿子去了延安参加八路军,三儿子在香港做抗日救亡工作,其余的都在这里,最小的儿子9岁,等他长大些也送来参军。”

听到这里,不少参观者泪目。

曾生曾在文章中回忆,“广大华侨和港澳同胞不仅从精神上、财力上大力支持我们,而且把儿女送回来,参加我们的抗日游击队。华侨子弟和港澳爱国青年先后回来参加游击队的达1000人以上,对部队的建立和发展作出了很大贡献。”

在展厅一角,大灯箱发着微光,一个个黑影在夜幕下穿梭而行,场景生动展现了“文化大营救”这段历史。

陈梦说,1941年香港沦陷后,日军大肆搜捕滞留香港的爱国民主人士和文化界名人。广东人民抗日游击队坚决执行中共中央南方局的指示,排除万难,把何香凝、邹韬奋、茅盾等文化界知名人士和爱国民主人士共800余人营救出来,转移到后方安全地带。

“那天,我们早早就到梅林坳的山头等着。”东江纵队老战士陈英曾撰文回忆当时的情景,“快到中午的时候,远处陆续出现了一些黑点。我们终于等来了!”

为了给文化人士带去点温暖,游击队给大家准备了有肉的晚餐。茅盾在《脱险杂记》中回忆:“这一餐晚餐,真吃得痛快。虽然只有一荤一素,但我觉得比什么八大八小的山珍海味更好,永远忘记不了。”

来自东莞长安镇的学生朱骏驰说:“这些被营救的文化人士,他们怀里抱着的不是行李,是中华民族的文脉啊。”

展览中,一件美军飞行员军衣,吸引观众驻足。

太平洋战争爆发后,东江纵队与盟军展开了广泛合作。1944年2月,美军第十四航空队出动30多架轰炸机和护航战斗机轰炸被日军占领的启德机场。

广东东江纵队纪念馆副馆长唐琳说:“这场空战中飞行员唐纳德·克尔中尉的战机被日军击中起火,克尔带伤弃机跳伞,降落在九龙山区。”

在港九大队的营救和掩护下,克尔被安全送到东江纵队司令部所在地。3月中旬,克尔安全返回第十四航空队桂林基地。

唐琳说,2009年,克尔的儿子专程来到广东东江纵队纪念馆参观,并向纪念馆捐赠了克尔当年在华作战时穿过的美军飞行员军衣及当年拍摄的照片,寄望中美人民的友谊天长地久。

红色精神在莞邑大地生生不息

“那么多照片里,有一张面孔让我难以移开目光,照片上的男孩叫季万方,才15岁。”东莞长安镇学生艾雨熙望着展板说,“他在和我相仿的年纪走上了抗日战场,值得敬佩。”

王红星表示,东江纵队及其前身队伍的革命史是永远值得铭记的一段历史,也是进行爱国主义教育的好教材。“我们纪念馆从2006年起开展‘东纵小战士’教育活动,迄今已经有一万多名学生参与。”

8月22日,由粤港澳小学生组成的新一批“东纵小战士”在这里开启半军事化的“军营”体验之旅,通过基础训练、实战操练,更好地铭记历史、缅怀先烈、赓续红色血脉。

纪念馆采用“展厅情境教学”模式,老师们将课本中的抗战内容搬进展馆。在大岭山抗日根据地旧址的大家团结报社旧址,学生们换上旧时服装,学习“监听电报”,并利用物理、数学等知识破解密室机关。

东江纵队在惠州也留下了许多可歌可泣的革命故事,今天在惠州也建有一座东江纵队纪念馆。原东江纵队政委尹林平之女尹小平表示,东江纵队的革命史是值得重点打造的红色文化品牌,“惠州要传承好红色基因,为我们的下一代播撒红色种子”。

惠州市东江纵队纪念馆相关负责人介绍,纪念馆持续开展系列活动,包括“‘永恒记忆’留言墙”“主题手工坊”“‘童话历史’手抄报征集”等,让红色基因在多元活动中浸润人心,让更多人感悟抗战历史的厚重与伟大。

“面对这么厚重的红色资源,我们一直在思考,能为孩子们带去什么?”在东莞大岭山镇教育管理中心教研员黎丽云看来,当学生们踏上东江纵队曾经战斗过的土地,聆听精彩讲解,触摸累累弹痕时,历史不再仅仅是课本上的文字,他们在体验中理解、在思考中认同,埋下信仰的种子,“我们期待这些种子能长成参天大树,让红色精神在莞邑大地生生不息、薪火相传。”