张欣:传承秦绣二十载 | 陕西守艺人 秦绣第三代非遗传承人张欣 张欣传承人

第 2291期〡 2025/05/14

在西安东郊一间挂着"漪湲秦绣传习工坊"匾额的工作室里,扎着银色长发的张欣正俯身整理绣架。纱罗沉入暮色的针脚泛起铜色微光,这位曾执掌时尚杂志的美术编辑,转身守护母亲开创的秦绣技艺,已走过二十余年。

01▶

针端难抉择

1996年的西安美术圈,张欣是让人羡慕的存在。设计专业毕业,在杂志社做着体面的美术编辑工作,整日与先锋艺术打交道。没人想到这个时尚前卫的年轻人,会在八年后选择与绣针丝线为伴。

转折始于母亲张漪湲的退休。作为陕西第一代秦绣研发者,张母看着改制后的工艺厂工人四散,用退休金艰难维系着技艺传承。"这些工人培养十几年,转行开餐馆、跑运输,针线活全撂下了。"张欣至今记得母亲深夜抚摸着绣片叹息的模样。

2002年,他开始利用媒体资源帮母亲对接一些展览。当指尖触碰到那些经纬交错的绣面,童年的记忆一下子回来了。小的时候母亲就带他辗转各个工艺厂,纱罗的触感、丝线的光泽,早已牢牢扎根记忆深处。两年后,他正式辞职接过了绣绷。

02▶

纱罗藏秦韵

在张欣的工作台上,摆着件特殊的教具:半米见方的纱罗网格板。"这才是秦绣的魂。"他手指划过整齐的孔洞,"纳纱绣千年历史,但只有陕西人把它变成了独立绣种。"

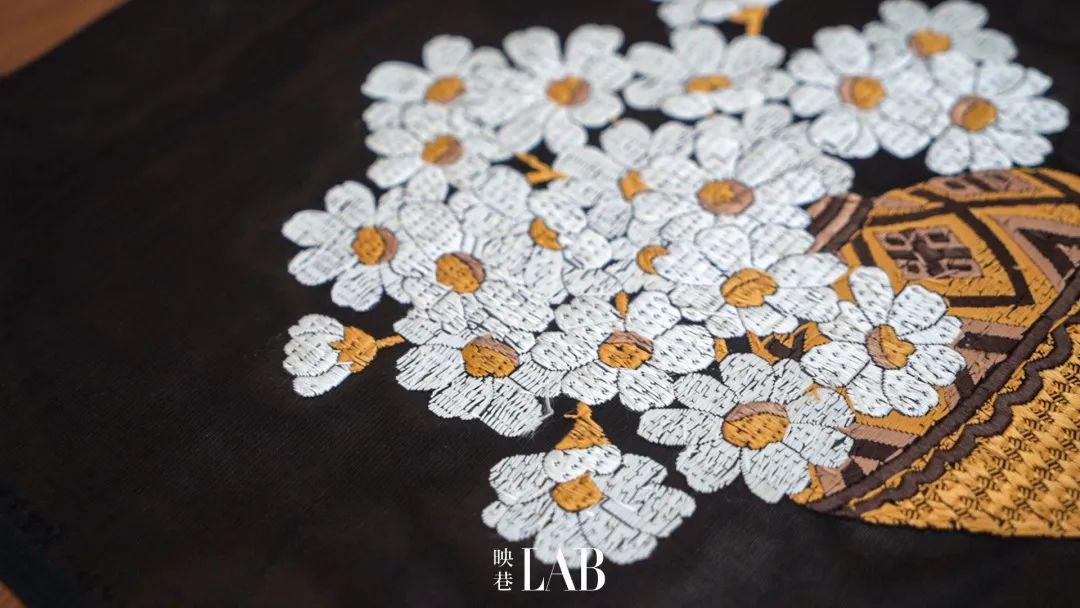

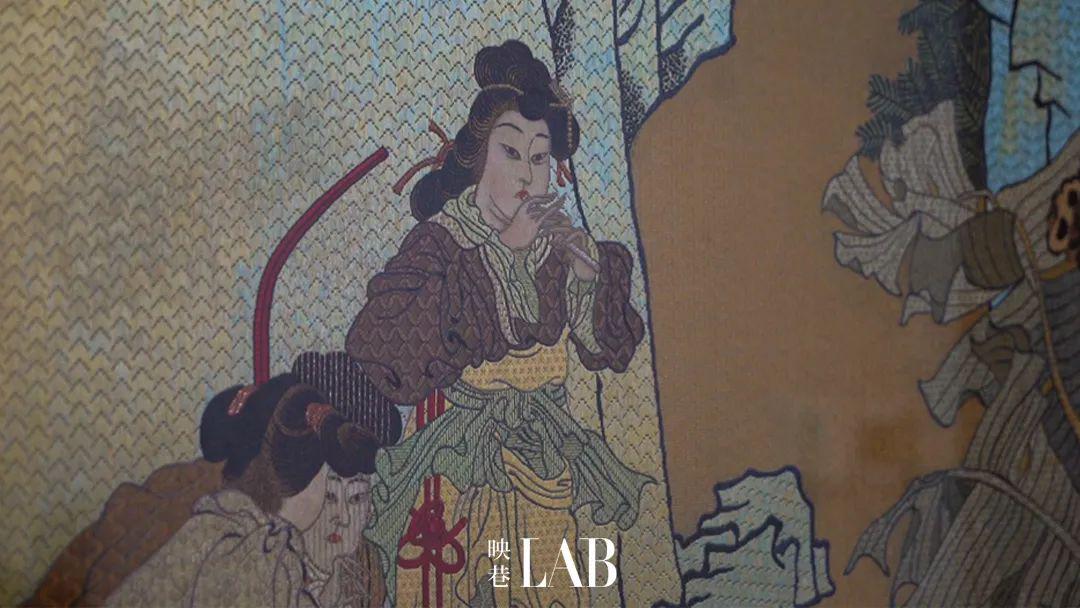

不同于苏绣的仿真写实,秦绣的400种针法更像几何方程式。他展示着《唐乐舞》绣品,纯白丝线通过不同走向的交叉,幻化出织锦般的纹样。"你看舞衣褶皱,其实是三组平行线打散重组。"青铜器纹样蕴含的构成智慧,使得每一幅绣品仿佛都在解密长安美学。

最让张欣着迷的是秦绣的"幻色"绝技。拿起《兵马俑》绣片,褐色丝线仅凭针法变化,就呈现出陶土、铠甲、战袍三种质感。"古人用黑白水墨画乾坤,我们用单色丝线绣天地。"

03▶

经玮中求变

提起被中国工艺美术馆收藏的《梵音》。黑纱底上,源自唐代碑刻的缠枝纹用暗红丝线绣制,金线勾边若隐若现。"当年若用彩色,就失了庄严。"这种审美抉择,也暗合着传承者的困境——如何在市场化浪潮中守住本真。

为了推动秦绣发展做了多番尝试。他投身丝巾文创,设计多款印秦绣图案的丝巾,推向市场后颇受关注;积极与服装品牌联名,将秦绣元素融入服装,推出特色服饰系列。同时,钻研AI辅助设计,借助技术探索秦绣创新。不过,虽机器可模拟秦绣针法,但在数纱孔这一关键环节,无法复刻人工操作时特有的呼吸节奏。

如今的张欣仍保持着编辑时代的习惯,用设计软件绘制绣稿。屏幕上跳动的像素点与绣架上的丝线,在古城晨昏中默默对话。周边很多人常被工坊里那道扎着银发的身影所吸引,他们不知道,那缕垂落肩头的发丝,已与绣线缠绕了七千多个日夜。