增程车进入长纯电续航时代:是更好的电动车,还是更尴尬的电动车 增程车是未来还是纯电车 增程车是趋势吗

虽然增程完成了自我的升级,但也把整个品类带入一个更尴尬的境地,让人们认识到或许直接走到纯电会更经济合理。这样长纯电续航的增程产品就杀死了自身。

特约作者丨Evan

近五年来,车企围绕着 “增程技术”(REEV)的 “爱恨情仇” 有很多,有坚持不懈的闷声发大财,有从嗤之以鼻到热情拥抱,时至今日,由于燃油车资质限制,新造车企业想要涉足混合动力市场,必然要选择增程技术,而所谓的传统厂商也不再计较路线问题,本着能抓住 “耗子” 就是 “好猫” 的态度,除了比亚迪、吉利、长城少数几家抱紧插电式混动(PHEV)之外,也都投入了这场竞争大潮。

在最早成功的增程车型理想 ONE 开启交付的六年后,又有一批企业,希望通过给增程加上 “超级” 两个字,一方面能够颠覆现有的增程市场格局,另一方面也寄希望于能在其它的能源形势中分一杯羹。从小鹏的 “鲲鹏超级电动”(实际上是长纯电续航增程)到智己的 “恒星超级增程”,以及小米还未露面的增程系统,新一代的增程已经把 400 公里以上的纯电续航作为其门槛。

那么我们自然要为,为什么长纯电续航增程产品会在 2025 年前后这个阶段开始 “蠢蠢欲动”?以及长纯电续航增程产品能够让增程产品再次辉煌么?

中国新能源汽车市场 “生态位”

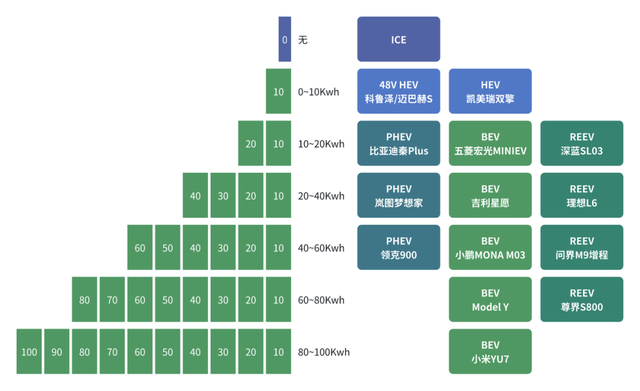

在探讨长纯电续航增程车之前,简单的看一下中国乘用车市场的能源形势现状,如果按照油和电的比例从 0 到 100 来划分的话,存在着油车(ICE)、油电混动(HEV)、插电式混动(PHEV)、增程式电动(REEV)、纯电动(BEV)。这其中油和电的最大的几点区别就是电感加速快、安静、用电成本低,而油感加速均匀且没有里程焦虑。

如果想要更简单的看待市场,就可以从油和电最重要的区别,即 “电池含量” 来对整个新能源市场进行一个扫描,可以发现一些有趣的现象,可以说经过数年高速的发展,中国汽车市场已经形成了其特有的 “生态位” 结构。

我们可以基于一辆车上有的电池容量(单位是 Kwh,也就是我们常说的 “度”)来进行分类。通常来说,电池容量极低的就是油车,在 10 度电以内的基本是 HEV,其中还包含了 48V 的轻混产品,这类产品价格区间幅度非常大,从科鲁泽到迈巴赫 S 都有 HEV 的产品存在。

电池容量来到 10-20 度,就催生了 PHEV、BEV 和 REEV 的区分。这其中占主流的是 PHEV,包括像比亚迪秦 Plus DM 在内的非常众多的大销量的产品都是在这个区间,目前这个市场非常成熟,PHEV 的价格已经可以做到跟油车同价甚至比油车更低,同时燃油经济性超过油车,是在意性价比用户的绝佳选择。另外 20 度电已经进入了纯电车的门槛,只不过要把车做的很小,才能保证有一定的续航,比如五菱宏光 MINIEV,俗称的 “老头乐” 替代品,以几万元的价格,能够撬动大量的城镇市场。

20 度电的增程车市场并不大,增程车优先用电的前提使得 20 度电有些小马拉大车的嫌疑,增程器必须经常工作才能确保电池容量的最优使用,即缺少了纯电的使用感受,又不见得比 PHEV 来的更经济,所以这个电池容量的增程车普遍卖的不好。

当电池容量迈入 20-40 度,市场变得有趣起来。纯电车成为这个市场的绝对领导者,目前持续坐稳全车型销量冠军的吉利星愿两个车型分别是 30 度和 40 度电,价格在 6-9 万元之间,月销可以稳定在 4 万台以上。这个级别的纯电车,大多数选择小车身(4 米左右)来获得一个均衡的纯电续航(300-400 公里),主要被用作城市的基本代步。

同时,这个电池容量对增程车也开始友好起来,比如理想销量最大的 L6 的电池容量为 36.8 度。用这样的电池来造增程车的好处是,可以保证纯电体验的同时,不用受限于风阻和能耗,将车身做的更大、内部做的更舒适更豪华,而且价格并不会带来巨大的提升。与之类似,这个级别的 PHEV 产品也非常多,其特点是普遍的车辆大小要比增程车还要大,很多都被用作大型 SUV 或 MPV 的混动版,在没有里程焦虑的同时获得最大的燃油经济性。

随着电池容量继续增大,在 40-60 度的区间里,PHEV 几乎退出了战争,只有少量的产品坚持,的确,当配备了如此大容量电池的时候,谁还希望用一个以燃油为主的产品呢?

而 BEV 和 REEV 的竞争呈现了两极分化,一方面纯电车在 10 到 15 万 A 级市场卖的风生水起,比如小鹏的 MONA M03,大约 50 度和 60 度出头的电池容量,做到了 500km 和 600km 的续航,成为城市通勤均衡产品的绝佳代表。另一方面,增程车则在 30 万的大型车市场大杀四方,理想 L7、问界 M9、享界 S9 等产品都凭借着大电池的增程,成为细分市场的领导产品。

我们先跳过 60-80 度电,直接来到 80 度以上,这个区间几乎全都被纯电车统治。究其原因,有一表一里两个。表面上,80 度以上的电池容量,基本可以做到纯电续航 600km 以上了,足够保证城市通勤以及长途旅行的基本需求,没有必要再附加上一套发动机系统。而底层的原因是,目前电池的材质有磷酸铁锂和三元锂两个主要方向,其中磷酸铁锂价格便宜,但能量密度低,在 80 度以上除了比亚迪之外很少使用,大多数车企都会用三元锂来降低电池自重。为更贵的、能量密度更高的三元锂电池配上燃油系统,也是一个非常不经济的选择。

最后回到 60-80 度市场,在此前,这部分市场一直是纯电车的高地,曾经的王者特斯拉的两款主销产品以及小米的主销产品的电池容量都大概在这个区间。而目前市场上大多数热度很高的纯电产品都会落在这个 20-30 万的级别当中,凭借着续航、智能、空间的均衡表现,成为产品力的领导者。

此前在这个区间的增程产品并不多,比如尊界 S800,65 度电卖到了 70 万以上的价格。但从 2025 年下半年开始,智己 LS6 增程版、昊博 HL 增程版都开始搭载了 60 度以上的电池,而且价格做到了 30 万以内。推动这一趋势的主要原因,一方面是来自于电池原材料成本的持续下探,磷酸铁锂度电成本,近五年几乎下降了一倍,从 600 到 300 左右。越来越低的电池成本让电池在整车的成本占比也越来越低,车企可以拿更大的电池做更多的事情;而另一方面,也是车企看到了用户对增程车的需求。

如果说以上的分析,都是在供给的方面来看新能源车的话,那么接下来,我们就从需求的角度来看看新能源市场。

增程电动车的 “马斯洛需求层级”

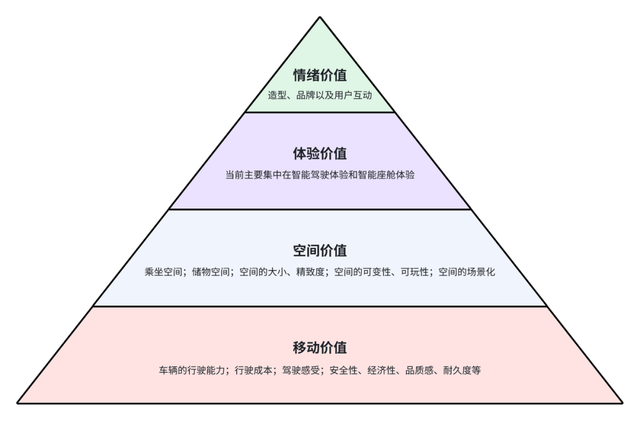

汽车对用户最核心的满足,就是从 A 点到 B 点的移动。在这个目的之中,有的用户希望快一点,有的用户希望稳一点,还有的用户希望省一点。在这个需求之上,实际上还有个隐含的需求。如果只是完成 A 点到 B 点,扫地机器人也能做到,但不会有人站在扫地机器人上出行。汽车能满足用户的第二层目的,实际上是 “带着谁” 或者 “带着什么”,从 A 点移动到 B 点。车辆并不是一个移动的铁块,而是带有空间属性的移动体,这对于用户需求来讲是非常重要的属性。

以上这两点,是用户对汽车的硬性需求,但也不是全部。在距离和空间之后,还会隐藏着一个属性。当人在一个空间内,移动一段距离,那么就意味着要消耗一段时间。这段时间中,人的感受如何,就是汽车的第三层目的了,也就是 “带着谁/什么,从 A 点移动到 B 点,有什么样的感受体验”。

最后,汽车作为一种大宗消费品,会在其物理属性和功能属性之外,给人带来一些额外的心理感受,简单概括起来,可以是 “当回忆起/想象到,带着谁/什么,从 A 点移动到 B 点,自己/他人的评价如何”。这里涉及到的就是一个人对拥有一件商品的自我满足感和社会满足感,也就是汽车的第四层目的。

如果将这四层的目的进行概括,可以得到:

- 第一层,移动价值:从 A 点移动到 B 点。

- 第二层,空间价值:带着谁/什么,从 A 点移动到 B 点。

- 第三层,体验价值:带着谁/什么,从 A 点移动到 B 点,有什么样的感受。

- 第四层,情绪价值:当回忆起/想象到,带着谁/什么,从 A 点移动到 B 点,自己/他人的评价如何

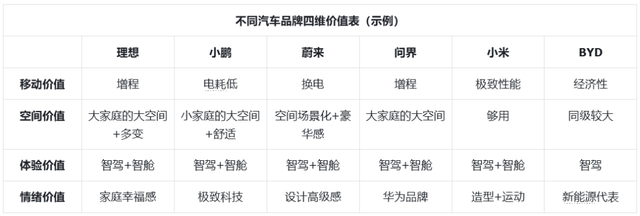

通过简单的分析,我们首先得到了汽车价值的四个维度。在这四个维度之下,有很多汽车属性的支撑,比如在移动价值方面,加速性、操控感、安全性等都是重要的因素;空间价值当中,载人空间和储物空间都是关键项;体验价值中传统的细节体验和服务体验之外,如今又增加了智能驾驶和智能座舱的体验;最后情绪价值比较难以定性,更多的是来自于汽车的美观程度、品牌认同感、社会舆论等因素构成。这些价值,最终通过产品还会传递给汽车的品牌,比如理想汽车的大空间,蔚来的灵活换电无焦虑,问界的智能体验,小米的极致驾驶感受以及比亚迪的高经济性等。

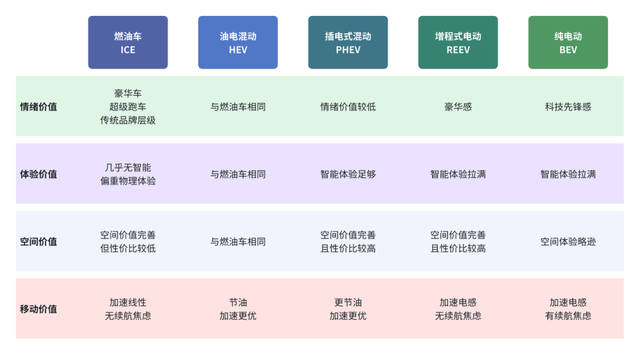

基于汽车价值的四个维度,或者说是汽车用户的 “马斯洛需求层次” 来看不同能源类型的产品的时候,就可以总体上对这些产品有一个综合的认知:传统燃油车一部分具备原有的豪华车的价值优势,核心还是在续航焦虑方面优于电车;混动车更像油车,但有了一些智能体验以及燃油经济性更好;增程式电动车智能体验很好,也没有续航焦虑,空间价值也足,是一个看起来均衡的产品;纯电车具备科技感,智能体验和加速非常好,但空间和续航焦虑是弱项。

进入增程车领域当中,用户的需求比较明确,比如喜欢电车感但同时对长途有需求,有一定的续航焦虑;对大空间及其舒适度有需求;愿意尝试新的智能体验;在情绪价值方面,希望产品能带其进入到更高品质的生活以及去体验更丰富的生活场景。这其中有一个反常识认知的点是:用户并不因为充电不方便才去购买增程车的。综合很多披露的数据看,增程车用户安装家充桩的比例在 70% 左右。从逻辑的角度来看,如果一个用户不具备便利的充电条件,如果他想要电车感觉,买电车更合理,毕竟增程车要经常充电,而电池只需要每周跑出去充一次就好了;而如果用户不在乎电车感,但有里程焦虑,那就更不应该买增程车,插电式混动反而是更优的选择。

基于用户对增程车的需求,结合电池成本的下降,没有理由不去考虑,如果把电池容量加大,能够获得更长的纯电续航里程或把车空间做的更大,带来更好的智能体验和更丰富的情绪价值,这似乎是一个顺理成章的发展趋势,那么事实真的如此么?

60Kwh 电池的产品 “帕累托均衡论”

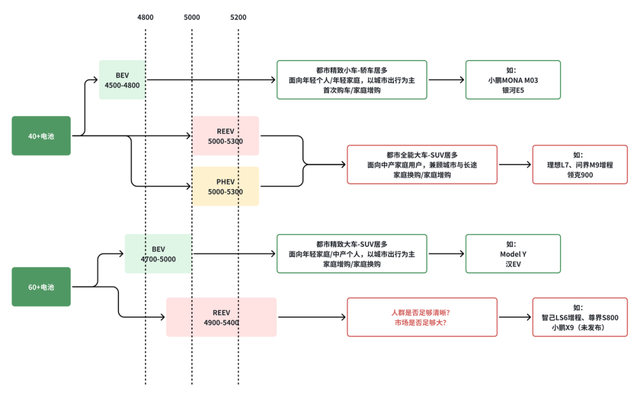

按照此前的分析,如果说新能源车真的有按照电池容量来分布的 “生态位” 的话,那我们完全可以从另一个角度来看长纯电续航增程产品,这个视角或许会让问题豁然开朗,也就是 “当我们手里有一块 60Kwh 的电池,拿来做什么产品投资最优?”

我们先拿 40+ 度电池做个类比。当我们手里有这样一块电池的时候,首先可以选择做一个纯电轿车,正常情况下大概在 4 米 8 车长以内,这样可以让这个车的风阻和重量不会过高,保证续航在 400 公里左右。这个续航和车辆大小,就决定了,这个车的主要应用场景就是城市代步,也有可能是轿车居多(风阻更好、续航更优),那这辆车的目标人群就似乎年轻的个人或家庭用户,首次购车或者家庭第二辆代步车。

同时我们还可以拿这块电池去做一个更大的增程或者插电式混动,这样就可以把车做到 5 米以上,车高也可以更高,具备更大的空间,容纳更多的家庭成员,且没有里程焦虑。这样这款车的用户就更多会是中产家庭,他们会开着它拓展生活的边界。

这两个选择,前者可以卖 10-15 万元,月销量可以突破万辆,而后者价格要到 30 万以上,月销在 5000 左右。

以上是一种静态的分析方法,实际上,增程或混动系统是要在原本纯电的基础上增加大约换算为 100 续航电池的成本。那么我们进一步用这种方式来分析当手头有 60+ 度数的电池的时候,会有什么选择。很简单的是做纯电车,因为要跟增程做对比,60 度电还可以再增加 10 度,也就是说可以做出大概 700 公里续航的,空间在 5 米左右的纯电车,也不一定拘泥于轿车,更高的车身也是被允许的。这样的一个产品是汽车市场中非常均衡的一类,5 座空间也不差,续航足够,智能化各方面也会非常好。

在此情况下,我们有什么理由去做一个更长续航增程产品呢?

用户充电不方便?前面已经提过了,增程用户的充电条件可能是相对便利的,也就是说 60 度电带来的 400 公里以上的纯电续航,跟 200-300 公里纯电续航的产品比起来,虽然理论上可以让用户做到一周一充,但实际上用户的使用需求几乎是天天晚上把车挂到家充桩上。

解决里程焦虑?在高速出行的情况下,400 和 300 公里的实际体验差距会更小,如果一定要用纯电,结果一样是要找充电桩,无非就是一趟旅行多充几次的问题,对用户的体验并没有带来革命性的变化。更何况用户在不介意用油的情况下,续航就相差无几了。

那么考虑到大电池带来的最核心的优势可能就是可以将车子做的更大,给用户带来更大的空间体验的同时,又不牺牲掉太多纯电续航的表现。这意味着什么呢?当我们比较 300 公里和 400 公里纯电续航增程产品的时候,其本质并不在电池容量上了,竟然最后是空间的对比问题。增程车相较于纯电车,本身就是空间的问题,更大的空间才是增程车最核心的优势。

那么 60 度电的增程车,如果不做的更大,还在一个跟 40 度电一样大的车身当中,首先不会带来充电的频率的核心体验提升,其次在里程焦虑上也没有本质变化,也没有空间价值的体现,但又投入了更多的电池成本,就会变成一个不太均衡的产品。

或者说,回顾此前提到的车辆需求四个层级:移动价值、空间价值、体验价值和情绪价值。长纯电续航增程看似很美好,但本质上并没有给移动价值带来跃升,如果不能在空间、体验和情绪价值上做文章,那么投入更多的电池容量的成本,就很难收回了。

“杀死增程” 或 “进入豪华”

市场上有很多声音,诸如用过增程,就知道下一辆车一定要买个纯电。增程产品虽然解决了续航焦虑,但在用户习惯上,会培养他们只用电的习惯,貌似长纯电续航的增程会带来一个新的市场机遇。

但是如果市场上大量 400+ 公里甚至 500+ 公里的增程产品出现的时候,如我们前面分析的,他们会被拿来在成本层面与 700 公里的续航的纯电车比较,这样,也许很多人理性思考之后,会发现在充电越来越方便的今天,更便宜的纯电也许是更优的选择。

到时候 60 度电的增程会碾压 40 度电的增程,但是会被 70 或 80 度电的纯电抢走一大部分客户,虽然增程完成了自我的升级,但也把整个品类带入到一个更尴尬的境地,让人们认识到或许直接走到纯电会更经济合理。这样长纯电续航的增程产品就杀死了自身。

亦或还有一种可能,在前面分析中,除去移动价值之外,如果长纯电续航产品在空间、体验和情绪价值上能做的更好,也许会在这个升级的进程中改变增程的用户认知。很长一段时间以来,增程车都是略低于纯电车的存在。是否可以通过续航的升级,逐渐的将增程车引入到一个更高级别的 “生态位”,也就是空间更好、配置更好、智能体验更好、品牌调性更好的产品配备长纯电续航的增程成为一种理所当然呢?

就像尊界 S800 一样,增程变成了一种辅助高级感、豪华感的配置,让纯电车多了一个充电宝,给预算更充裕的人以更长的续航保障,这也许才是未来增程的主流发展空间。

作者:Evan

一名资深汽车行业从业者

公众号丨解毒时光 (id:DispelTime)

题图来源:视觉中国

上一篇:“小电驴”新国标落地72小时:多车厂停工切换,有老牌注塑厂称正停产等订单 “小电驴”新国标落地72小时:多车厂停工切换,有老牌注塑厂称正停产等订单

下一篇:苹果计划明年为Siri推出由AI支持的网页搜索工具,对标OpenAI 苹果曾计划用Siri取代方向盘 苹果或2026年发布全新siri