被年轻人抛弃的KTV,跑去日本捞金了 被淘汰去ktv ktv年轻人被抛弃

出品丨花朵财经观察(FF-Finance)

撰文丨华见

“后来~我总算学会了~如何去爱~可惜你~早已远去~消失在人海~”

2014年的某个周末傍晚,上海复兴公园的钱柜KTV还在播放着刘若英的《后来》,包厢里挤满了举着麦克风的年轻人。

在那个年代,每年毕业季或者职场离别的背景,即便是不多愁善感的人,在这种霓虹灯光的氛围烘托下,也会哭得稀里哗啦。

十年后,这里的霓虹灯早已熄灭。韩寒那条感慨钱柜关门的微博,成了一代人对KTV黄金时代的集体记忆。

数据显示,2014年到2024年,全国KTV门店从12万家锐减至不足4万家,消失的不仅是钱柜,还有K歌之王、大歌星、好乐迪等曾经的行业巨头。

2014年到2023年,行业总营收缩水62.5%,仅剩150亿元。这个曾占据年轻人夜生活半壁江山的娱乐形态,正在经历前所未有的生存危机。

PART.01

“老式KTV不够酷”

美团2023年娱乐消费报告显示,18-35岁消费者在KTV的占比从2015年的78%骤降至28%。

这种变化,说到底是年轻人的娱乐方式,彻底变样了。

曾经有学者总结过一个“核心性休闲”的说法,刚好能解释这个现象——现在的年轻人,更喜欢花钱少、随手就能玩的休闲方式。像骑行、露营、刷短视频这些“轻省的玩乐”,自然挤压了KTV的生存空间。

有调查显示,年轻人去KTV的频率下降了五成以上,转而投向那些更健康、更自由的活动。

与此同时,移动互联网对传统KTV的冲击可以说是“致命的”。全民K歌、唱吧等APP让唱歌变得随时随地,而看起来老套的KTV却深陷在了版权的泥潭中。

据一位KTV经营者介绍,一首热门歌曲的版权费每年高达数万元,让本就艰难的经营者雪上加霜。按规定,KTV老板得给音集协交版权费,按要求用合法歌曲,才能一次性解决所有法律风险。不然就会被各种版权方频繁告侵权,“官司不断没法踏实做生意,还得赔不少钱,亏大了。”

2018年10月22日,中国音集协在官方网站发出《关于停止使用部分涉诉歌曲的公告》,KTV终端生产管理商和卡拉OK经营者必须于当年10月31日前,下架包括《泡沫》《十年》等在列6600余首无版权歌曲。

当年轻人发现手机里能唱到最新歌曲,而KTV的点歌系统还停留在三年前的歌单时,他们的离开便成了必然。

对于娱乐方式多元化的Z世代来说,KTV的社交功能也在弱化。他们更倾向于“线上组队、线下独处”的社交模式,剧本杀、密室逃脱等沉浸式体验更能满足他们的社交需求。传统KTV封闭的包厢、固定的流程,在Z世代看来已经“不够酷”了。

PART.02

靠老年人和出海“续命”?

周末午后三点的KTV包厢里,60岁的王阿姨正和一群老姐妹们大声呐喊挑战高音之王《青藏高原》。而本该是消费主力的年轻人,此刻正在家里酣睡。

正应了那句网络调侃:“死气沉沉的年轻人,以及朝气蓬勃的老年人。”就在年轻人逐渐远离KTV时,银发族成了新的主角。

《2024中国KTV行业白皮书》显示,60岁以上群体在KTV消费中的占比从5%升至35%,人均消费频次是年轻人的1.8倍。

这些“银发麦霸”们包场举办联谊会、组团拍摄短视频,让冷清的午后场重新热闹起来。

精明的经营者,嗅到这些新机后,迅速调整了策略。北京某KTV推出“30元三小时”的老年套餐,配备老花镜、血压仪等适老化设备。上海的连锁品牌专门开辟“红歌专场”,吸引退休教师组团消费。

对老年人而言,KTV不仅是娱乐场所,更是维系社交关系的重要纽带。退休干部老李的话颇具代表性:“在这里能找到老同事,唱的都是青春记忆,比在家闷着强。”

但要做“夕阳市场”的生意,就得接受老年人客单价低的事实,他们整体消费能力有限。数据统计,老年群体客KTV单价白天场人均仅为10-30元,部分商家仅将其视为“填补空窗期”的手段,缺乏深度开发。

国内KTV市场萎缩已成事实,头部品牌不得不出海,甚至进驻KTV发源地日本。

日本与中国不同,线上经济未挤压线下,线下仍十分繁荣——店铺少有空置,饭馆常排长队,KTV行业也因此保持活力:老品牌持续开新店,新品牌不断入局,有的还能在几十米内运营多家门店。

同时,日本居住、办公空间局促,压抑感强,抑郁症和自杀率长期偏高,KTV成了人们释放压力的理想选择。加上经济增长放缓,职场人需维系关系谋发展,晚上涩谷、新宿等地满是聚餐饮酒的人,不乏商务宴请的上班族。

日本头部品牌“招财猫”最具代表性,它先是深耕农村市场吸引初高中学生,等这些人长大后到东京、大阪工作,品牌也随之布局大城市。消费习惯从学生时代延续至成年,还影响下一代。今年7月,其门店达687家,较去年多15家。

2025年6月底,来自中国的星聚会在东京涩谷开出门店,正式“踢馆”发源地日本,这是一步风险极高的棋。

这个看似逆势的举动,背后有着精密的商业计算。Statista数据显示,2023年日本卡拉OK市场规模达4430亿日元(约合214亿元人民币),比中国同期市场规模还大。

但想在高度成熟的市场抢一份蛋糕,就必须打造一条极致差异化的路线。星聚会不同于本土品牌40-60间包厢的大店模式,主打15间包厢的精品店,客单价提高30%。

他们设计了生日聚会、商务团建、嗨唱蹦迪三大场景,推出1980日元的生日套餐,还在包厢里增设白板方便商务会议。

这种“中国特色”的场景创新,让日本消费者眼前一亮。开业两个月,日本客户占比从37%提升至44%。这也算是站稳了脚跟。

星聚会创始人翁培民透露,计划3年内海外门店突破300家,除日本外,已在马来西亚、印尼布局。

PART.03

抽象AI在重塑KTV

但仅靠老年人生意和出海,还是没能从根本上解决国内低迷的市场问题,毕竟14亿人口红利的大市场,外星人来了都想做一单生意再走。

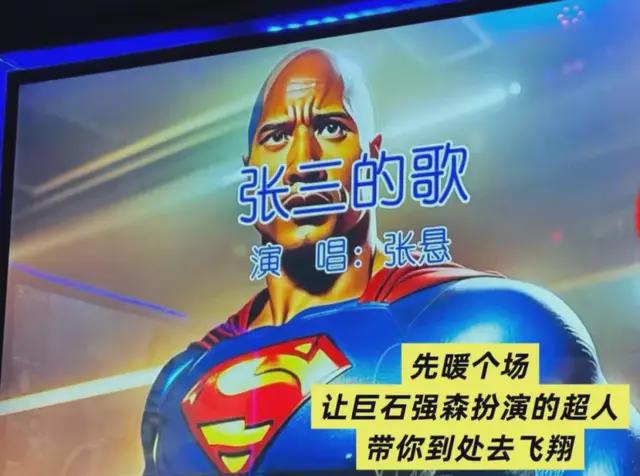

如今走进存活下来的KTV,你会发现歌曲MV已经“进化”成这样了↓

张悬《张三的歌》,巨石强森化身超人。

蔡依林《我知道你很难过》,汪星人全副武装,随时准备狙击。

王菲《红豆》,买不起装备的汪星人,只好用奶奶的布巾兜着头继续上战场。

图源:小红书@Archangelx

看到这样的画面,不知道的,还以为是喝了没煮熟的云南菌菇汤。

出现这些荒诞画面的原因,是因为除了音乐本身需要收费,MV也需要。购买了音乐版权的运营商,为了省下一笔MV费用,不得不祭出AI的奇招。

在闭店潮的推波助澜下,许多企业为了生存,开始转向轻量化运营,开放加盟模式,并缩小单店规模。

一些KTV经营者还吃上了AI的“第一个螃蟹”,比如魅KTV的策略是“用科技黏住年轻人”,其AI生成MV功能虽然引发“抽象”争议,却解决了MV版权和新歌无MV画面的行业痛点。

这家成立于2017年的品牌,目前门店数已达900家,计划2025年在香港上市。通过“轻资产加盟+数字化管理”模式,该品牌单店投资回报周期控制在24-30个月,毛利率高达50%-60%。2025年,魅KTV来自AI的营收预计达4000万元,2026年目标2亿元。

除了AI MV,它还投入2亿元研发AI修音系统——为留住年轻人,这届KTV已使出浑身解数。

另一些品牌聚焦细分市场,比如麦颂深耕社区,以“小而美”门店在三四线城市扩张,靠“白天奶茶店+晚上KTV”的复合模式提升坪效。

如今,“KTV+”模式已经遍地开花。如“KTV+自习室”,38元能享8小时安静空间;“KTV+自助火锅”,实现“边唱边涮”的双重快乐;“KTV+健身”,一边唱歌,一边邪修减肥。

图源:小红书@纯K

在行业洗牌中,魅KTV、星聚会、麦颂等品牌活了下来,甚至逆势扩张。它们的共同点是:放弃“全民娱乐”幻想,精准定位目标人群。

这些幸存者的经验表明,KTV行业的出路在于“分众化、场景化、科技化”。对银发族要提供适老化服务和怀旧内容,对年轻人要强化科技体验和社交属性,出海则要进行本土化改造。

这个“古老”的行业正在焕发新生,KTV不会消失,它只是换了一种方式存在——在代际交替中找到平衡,在技术创新中寻找增量。

正如那句歌词:“幻梦都破碎,卡拉永远OK”,只要人们还有歌唱的需求,这个行业就永远有生存的土壤。