赠书福利 | 高考仅是人生一站,后面任何一战都比高考更加残酷、激烈 送福利高考 赠书福利

文/邢婷婷

(识局微信公共账号zhijuzk)

“上岸”这个词在青年人群体中,经历了一个意义变化的过程。最初,这个词使用的范围是比较宽泛的,泛指在某件事情上经历过一段时间的努力后,最终获得了成功。

近来,“上岸”的含义越来越聚焦,其内涵是通过努力获取进入体制内工作的机会,外延则包括获取各种带有编制的工作——考公、考编、考教师资格证,进机关、进国企、进事业单位。也就是说,它的含义越来越靠近“铁饭碗”。最近,并不拥有正式编制,但由公共财政支出聘用的岗位也被纳入“上岸”的选项中,人们把这种类编制的工作称作“编制平替”“瓷饭碗”,例如社区工作者。这意味着,在人们的认识里,只要是公共财政支出负责,哪怕没有被纳入行政或事业编制序列,也至少是在“岸”上有了立足之地。

“上岸”不易

在讨论“上岸”在当代青年奋斗观中的价值和地位之前,先来看一组近几年的就业数据,了解近几年青年择业的宏观背景和现实压力。

首先,求职人口总体数量增加,而招聘岗位数量一直呈现减少趋势。一方面,求职人数总量增加,伴随着不同类型的求职者形成叠加压力的趋势。据教育部统计,2023届全国普通高校毕业生规模达到1158万人,同比增加 82 万人。国家统计局 2023年初的数据显示,截至2022年底,还有近 20 万离校未就业毕业生的问题没有解决。2022年我国失业率统计为6.1%,其中有一部分因裁员、行业优化等造成的失业人口,也将再度进入求职市场寻找新的工作机会,这就形成了应届大学生、再就业人群的叠加竞争。另一方面,社会上释放出来的岗位需求量下行却较为明显。2022年底有1697家上市企业进行了不同程度的裁员,裁员总数超90万。2023年以来,释放出的新岗位数量减少了20%,头部互联网企业的岗位需求明显下降,部分中小微企业缩减招收名额或直接停招。字节跳动2022 年下半年发布岗位约 3000 个,较上一年缩减 60%;美团发布岗位约 5000 个,较上一年缩减50%以上。

其次,互联网大厂渐渐“不香了”。互联网大厂在过去的十年多时间里,为青年提供了充足的就业岗位和发展机遇,但是近几年人们能够享受到的发展红利却越来越少。大厂大多集中在北上广深等特大型城市,深夜甚至凌晨上百人排队叫车的大厂加夜班场面是每个在大厂工作过的人都会有的体验。这几座城市定居成本之高,让年轻的大厂人感叹“这里允许你窥探、接受你燃烧,但从来未曾打算接纳”。“35 岁被裁”“高龄员工劝退”,员工的经验和资历在追求性价比和年轻化的大厂面前似乎不值一提,能在大厂做到退休的可能性微乎其微,“如何逃离 35 岁陷阱”让一些青年对大厂产生犹疑。近两年,影响更为直接的一个现象是,部分互联网头部企业还出现了“撕offer”的现象,即先给毕业生发放offer(录用通知),但在正式入职前,人事部门突然告知“公司没有 HC(headcount,即正式员工名额),offer 需做撤销处理”。所以,“毕业后的首选还是不是大厂”在青年人择业和就业时成为一个实实在在的问题。

再次,对于一些来自农村的学生,读书所在地工作机会日益减少,向市场要效益、争取高收入来改变生活处境难度加大。但是如果回农村,基层就业渠道较为单一,主要是行政管理类或综合性岗位,缺乏专业技术类岗位。这将学生推向了举棋不定的状态:既想回家乡工作,又担心发展前途受限;既想尝试留在大城市奋斗,又受制于工作机会的减少和生活成本的增加。对于这些尚在校园、社会资本十分有限的学生,无论是在家乡还是在读书所在地,能够获得一份体制内的工作,都成为职业生涯起步的上策。正是在这样的情形下,进入体制内成为越来越多青年的选择。然而,随着人数的增长,“上岸”之路已然拥挤不堪,招录还充满了各种要求和限制。

其实,青年一代对于体制内的工作也有着清晰的认识:它早就不再是“面朝南,好做官”了。今天在体制内工作,很大程度上意味着要扎根基层,时常加班,体力要跟得上工作的节奏,脑力要跟得上工作的要求。对于大多数人而言,体制内的上升空间都较为有限,上升通道是否通畅也都充满了不确定性和不可预期性。然而,相对稳定的工作环境、不受KPI 影响的收入结构、即便不能前进也不会后退的职业路径,还是让青年一代愿意踏上这拥挤的“上岸”之路。

“岸上有岸”

“考编青年”的诞生,虽然在一定程度上反映了存在着避险心态和奋进叙事的失效,但如果仅仅归结为丧失意志和斗志的“躺平”,也并不全面。

“岸”并不是一个整体,它里面也存在着不同的职业类别和行业属性。在考编青年的眼里,公务员自然是“上岸”的最高目标,其次是国有企业和事业单位,二者各有吸引他们的地方。近一两年,类编制的工作也被青年纳入目标,被称为“瓷饭碗”,例如社区工作者。只要考上了,哪怕算不上正式“上岸”,也算是在“岸”边有了歇脚的地方。所以,有青年感叹,“上岸”之前以为上了“岸”就万事大吉了,后来才明白“岸上有岸”。然而,对于大多数考编青年来讲,哪一个“岸”才是他们停靠的地方,并不由自己选择;他们自身所能做到的,只能是朝着那个方向拼命努力。公务员被考编青年看作“上岸”的最高目标。事实上,他们对公务员的认识有一个转变的过程。他们出生和长大的时候,正赶上20 世纪末到 21 世纪初的经济高速增长期,那个时候的奋斗观主导思想是进入企业、走向市场,公务员则在很大程度上意味着收入少、人际关系复杂,选择做公务员的人被认为是胆小、保守、缺乏进取精神。而当这一代青年长大成人、准备步入劳动力市场的时候,他们发现包括市场和公务员体系在内的整个大环境,已经和他们最初的理解不太一样了。最为重要的一点就是稳定性,大多数家庭希望孩子进入公务员体系,最为看重的一点就是它的收入来自财政拨款,“旱涝保收”是最为直接的目标之一。

考编青年选择事业单位的原因主要有两个方面:一方面,是岗位总体数量多,尤其是侧重于特定领域的专业技术岗位基本上都集中在事业单位。事业编制招考人数本身就多,再加上事业编制内部的细化,还有像教师资格考试这样专门的考试,使得通过考试获得编制的可能性增加了许多。另一方面,事业单位的职务晋升渠道从理论上来讲没有公务员通畅,但是事业单位从业人员可以走专业技术路线,即便不能晋升职务,还能通过评职称来提高自身的职业地位和工资待遇。就像一些考事业单位的青年所言,在事业单位扎扎实实做些业务、认认真真评个职称,简直是稳定感和成就感兼具了。相对来讲,青年对国有企业的认识不像前两种那么统一,但是只要进得去,所有的问题便都不是问题。国有企业的收入与地方经济的关系很大:经济好,收入就有可能高;经济不好,非行政岗位也可能引进末位淘汰,导致的结果就是绩效不好的人,即便不会被辞退也很难有前途可言。国有企业要承担市场责任,经营性收入占很大一部分比例,所以收入水平在一定情况下还会随着经营的波动而波动。

再者,国有企业如何也很难一概而论,不同行业、不同层级的国有企业待遇和发展也可能大为不同。例如,电力、烟草等垄断性国企,在稳定性上堪比公务员,但收入水平又高于大多数体制内单位,是奋力上岸的青年眼中的“巨无霸”。然而,他们也清醒地认识到,这么好的岗位,不是谁想有谁就有的。

近两年,像社区工作者这样的类编制岗位也越来越受到青年人的青睐,这样的岗位被戏称为公务员或正式编制的“平替”,哪怕它不算“岸”,也算到了“岸”边。社区工作者是由各地政府部门统一招聘,经过报名、笔试、面试、体检、考察、公示等一系列程序,统筹安排到社区从事最基层工作的工作人员。这类工作虽然没有编制,但是会签订正规的劳动合同。在青年看来,这类工作虽然工资收入不算高,但其最大的好处就是稳定地缴纳五险一金。更值得注意的是,这类工作在部分地区也打通了向事业编或行政编转轨的渠道。在“择优入编”的激励机制之下,从事这类工作者在参加公务员考试或事业编制考试时享有一定程度上的优先权,这能够在更大程度上吸引青年投入和参与。但其竞争难度在两年之内骤然上升,比如,2023年山东菏泽市东明县社区工作者公开招聘,开放的100 个岗位吸引了3888 名考生竞争。中公教育统计数据显示,截至2023年9月,西安市社区工作者共招聘1000 人,而报名者达到了23468人 。

在青年一代还没有长大的时候,家长时常跟他们说:高考就是人生一战,等考上大学了,你就轻松了。等到长大之后,他们发现,高考不是人生一战,而仅仅是人生一站。后面的任何一战,都要比高考更加残酷、激烈、不可预知。

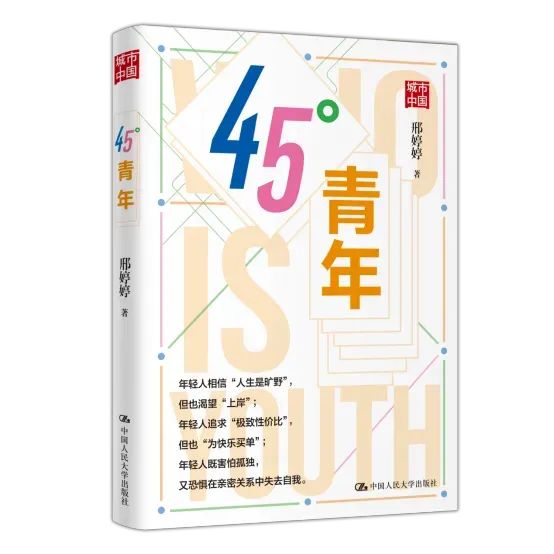

文章摘自《45°青年》(中国人民大学出版社2025年5月出版),本书深入青年日常生活的内部、细部展开观察,全景式地描绘了当代中国青年成长与生活的时代背景及其影响。作者将“青年”置于社会巨变之中,从奋斗观、消费观、情感观、社交观、婚恋观等多个层面入手,展现了当代青年的所思、所盼、所惑、所感,尝试回答时代何以塑造青年、青年何以创造时代。

文末参与评论留言,截止至7月23日,识局将随机挑选3位留言精彩的读者,每人免费送出一本。

邢婷婷 著