反超!登顶全球第一 反超!登顶全球第一 巴萨反超登顶详情

原创 刘博团队

最近,有三件大事值得特别关注:

1、关键的全球第一

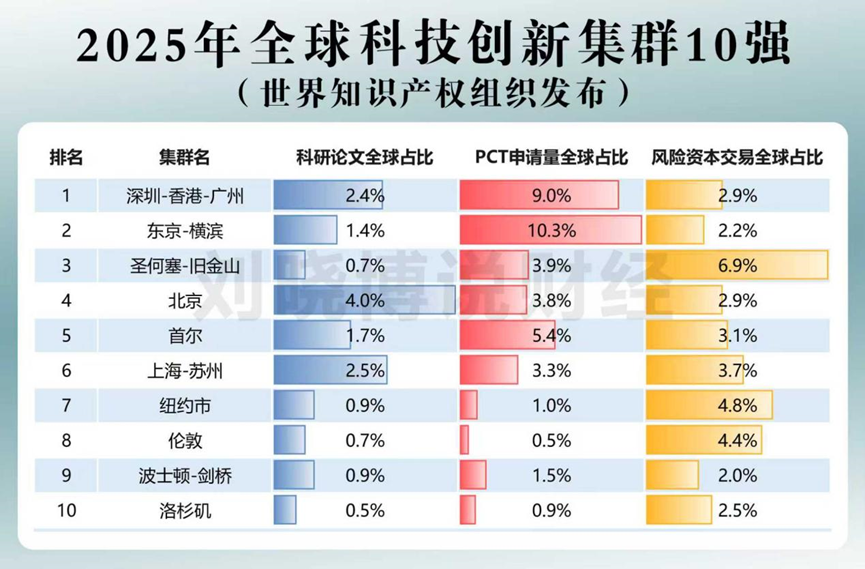

世界知识产权组织(WIPO)最新排名,“深圳-香港-广州”科技集群首次超越东京-横滨,跃居全球第一。

2、罕见的国家定位

国家自然资源部的一份文件中,首次出现了“深港携手打造世界一流双城都市区”的提法。这在全国尚属首例,是绝无仅有的定位。

3、核心技术的突破

华为公布了昇腾芯片的规划路线,推出全球最强算力超节点和集群,并预言2035年全社会算力将增长10万倍。

这些改变堪称“国运级”,将深刻影响一个时代的资产逻辑。我们又该如何布局,如何顺势而为?

01

深圳湾的时代

9月18日,美联储宣布降息25个基点,美元再次进入降息通道。这不仅为中国央行提供了降准、降息空间,还将驱动全球资本从美元流出,寻找新的价值洼地。

放眼全球,从特朗普不断施压要求大幅降息,到欧洲多国因日益膨胀的公共债务问题,再到现货黄金突破3840美元/盎司创下历史新高……种种迹象都在宣告,全球再次进入“低利率时代”。

这种宏观环境的剧变,也在倒逼中国160万亿的居民存款“搬家”。今年4月以来,M1(狭义货币)增速持续攀升,而M1与M2的“剪刀差”则收窄至近51个月的新低。

一场财富大迁徙,已经上演。

这些热钱将流向哪里?各项数据都指向一个城市——深圳。

首先,在全球坐标系下,深圳是技术和资本转化效率最高的地方。

由深圳领衔的“深圳—香港—广州”科技集群,在连续5年位居全球第二后,今年首次夺冠。而登顶世界第一的关键,恰恰在于一项新增指标——“风险资本交易量”。

这说明在技术与资本结合得最紧密、转化效率最高的地方,深圳已是全球第一。

最近几年,深圳每年PCT专利数量基本上都占全国的四分之一,而中国占全球的四分之一。

深圳PCT专利数量跟德国相当,超过英国。也就是说,如果深圳单独参加全球创新集群排行,也能排在前三。

除了技术、资本的效率,深圳还有第二种更罕见的密度。

总部设在英国拉夫堡大学的全球化与世界级城市研究小组与网络(GaWC),每年公布全球世界一线城市的名单,中国一共有北京、上海、香港、广州、深圳、台北6个城市入选,其中三个在大湾区。

放眼全球,没有任何一个城市群,能像粤港澳大湾区一样,在100公里的半径内,密集地排布着香港、深圳、广州三大世界级一线城市。

相比之下,其他的世界级城市组合,如纽约与华盛顿相距约330公里,伦敦与巴黎相距约340公里且隔着海峡。

而深圳和香港的城市中心距离仅约25公里,港深西部铁路(规划中)实现深圳湾到香港仅需15分钟,意味着世界级的科创中心(深圳)与世界级的金融中心(香港)实现了无缝对接。

这种独一无二的聚合效应,已经被提升至国家战略层面。国家首次在官方文件中提出,要将深港打造成“世界级的双城都会区”,确认了这一区域代表国家参与全球最高水平竞争的核心地位。

因此,深圳的资产价值,锚定的是世界级的资产价值,是一个国家战略意志的最终体现。

其次,在全国坐标系下,深圳是更具潜力且资产价格被明显低估的城市。

我们都知道,中国资产价值最高的地方就三个城市:北京、上海、深圳。

但哪个城市更有潜力?数据告诉我们,是深圳。

相比于上海,深圳的科创基因更新锐,产业结构更未来。

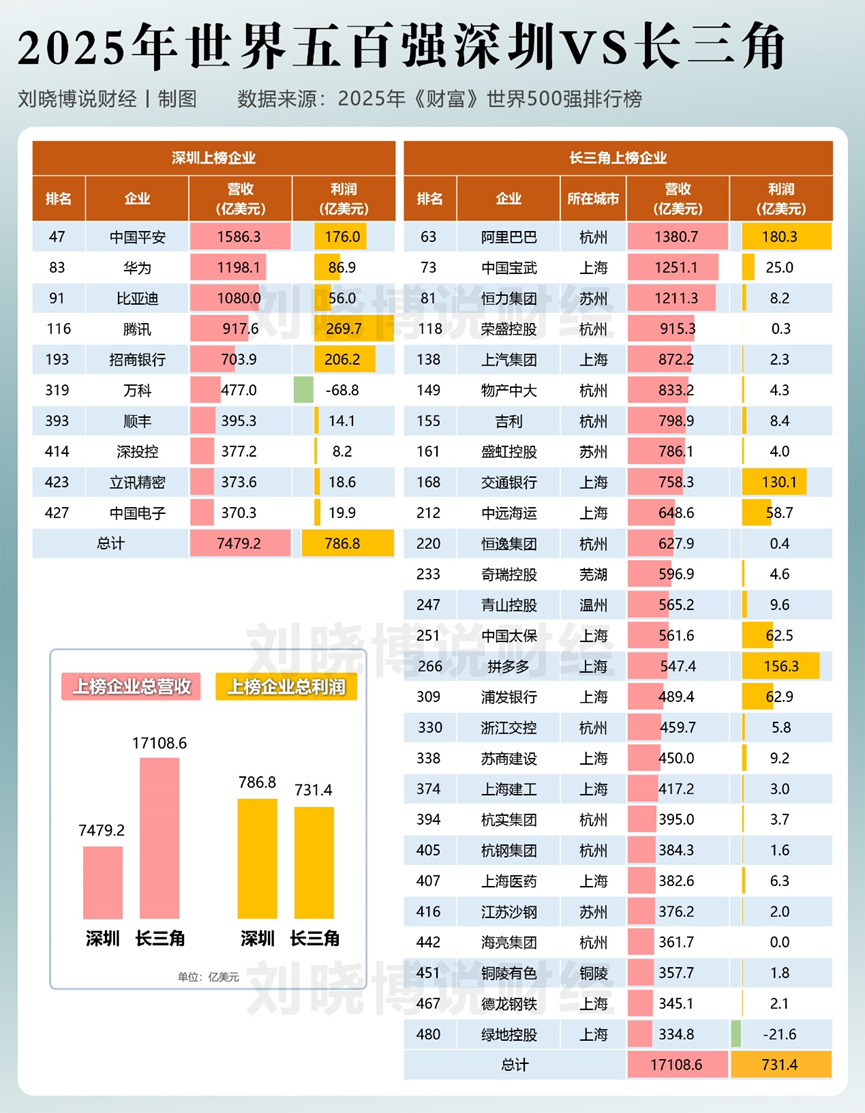

在2025年《财富》世界500强榜单中,深圳以一己之力,干翻了整个长三角。

据统计,深圳10家上榜企业的利润总和(786.8亿美元),超过了长三角27家企业的利润总和(731.4亿美元)。

这种超越的背后,是两种截然不同的产业结构:长三角的经济结构更“重”,承担着保障产业链安全的重任,但利润率相对较低。而深圳的产业更新锐,聚焦于科技和金融,是当下最具造富能力的印钞机。

这本质上是“规模”与“利润”的对比,而资本的天性,永远是追逐后者。

相比于北京,深圳的市场化程度高,龙头民企多,自然环境好。

目前一共有7家中国(内地)非国企上市公司总市值突破1万亿人民币,其中4家总部在深圳,分别是腾讯控股、比亚迪、工业富联、中国平安。

其中腾讯的市值更是达到了5.46万亿元,相当于“工商银行+贵州茅台+中国人寿”。

这种差距背后,是两种截然不同的创新基因:北京汇集了全国顶尖的高校、科研院所和国家级资源,创新来自于孵化;深圳的创新则完全由市场驱动,从华为、腾讯到无数创业公司,它们的创新动力直接来源于市场需求。

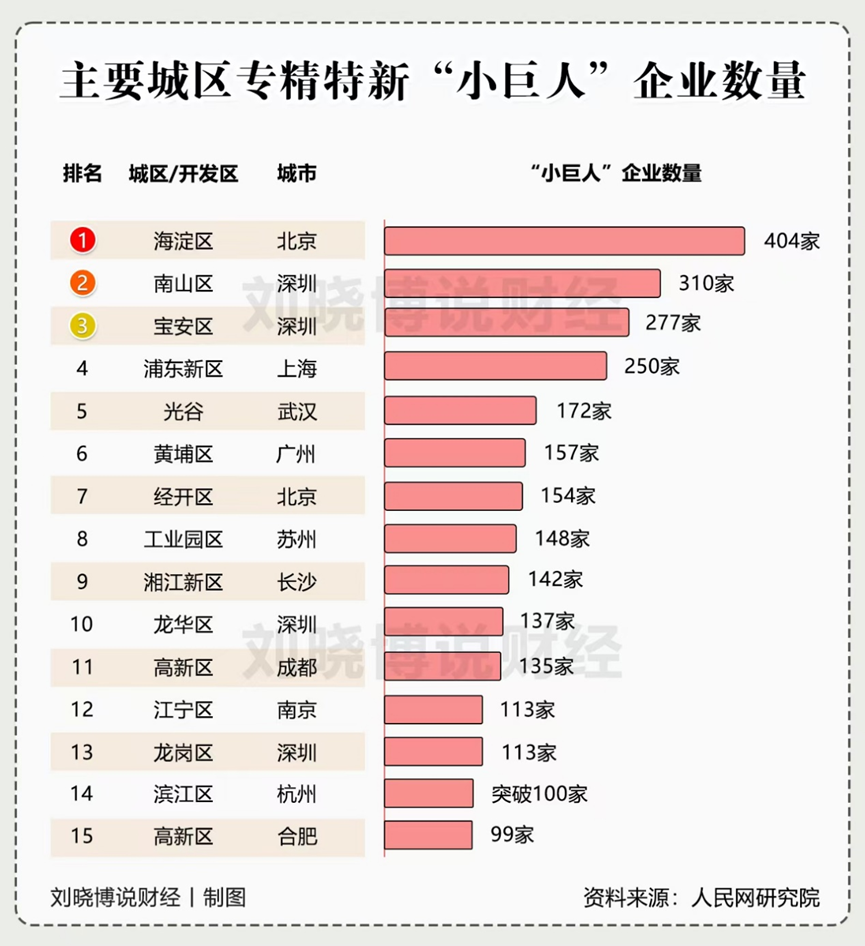

这就形成了中国科创领域“北海淀(学院派)、南深圳湾(市场派)”的格局,而后者显然拥有更强的经济爆发力和财富创造效率。

无论是放眼全球还是聚焦国内,深圳都代表了中国经济未来最强的爆发力。

那么,下一个问题是:谁,又能真正代表深圳,成为那个最终的“国运级资产”?

要回答这个问题,我们需要看懂粤港澳大湾区的发展史,可以理解为三个时代:

1.0时代:维多利亚港时代(金融+贸易)

在近半个世纪的时间里,维多利亚港是整个湾区无可争议的核心。香港凭借其独特的自由港地位和国际金融中心的优势,掌握着全球资本、信息和贸易的流入口。

2.0时代:深圳河时代(前店后厂)

改革开放后,发展的重心开始沿着深圳河向北渗透。香港提供资本、订单和管理经验(前店),深圳及珠三角腹地提供土地和劳动力(后厂)。

3.0时代:深圳湾时代(科创+资本)

进入21世纪,全球最大的“财富印钞机”已不再是贸易或传统金融,而是“科技创新”。金融市场的功能,转变为给科技创新加杠杆的辅助放大器。

这种“科创+资本”的模式,在深圳湾催生了惊人的财富密度和创新密度。

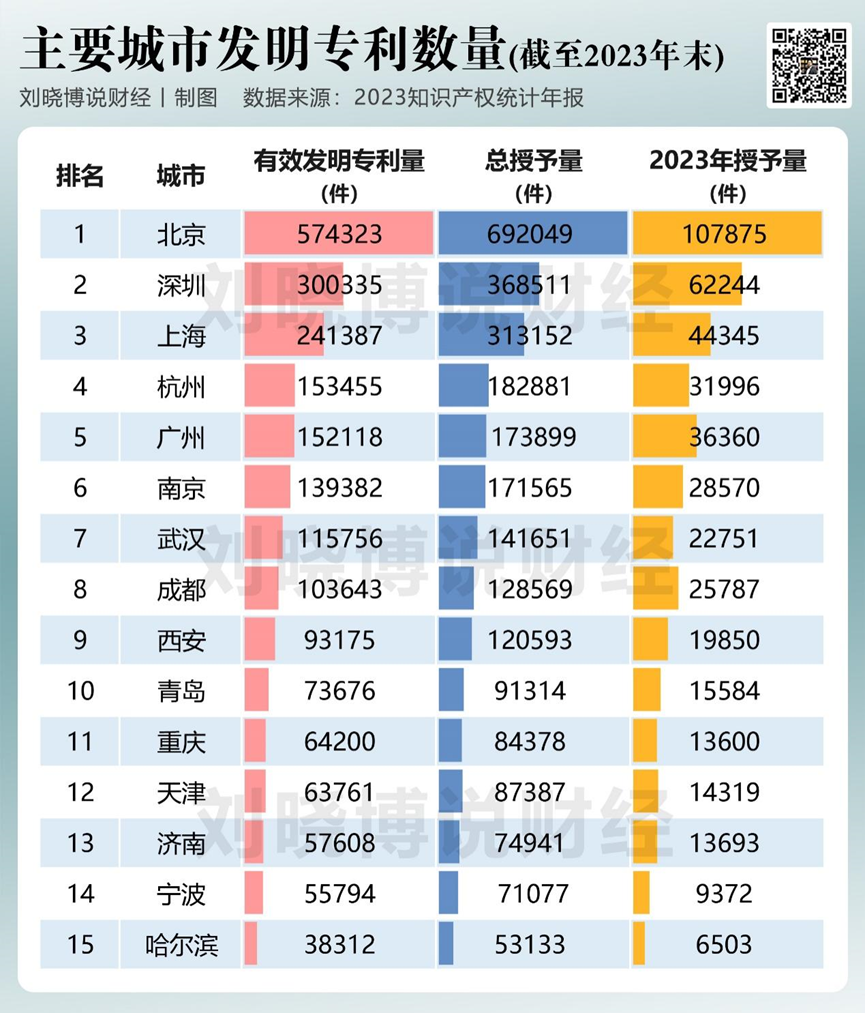

以深圳湾核心腹地南山区为例,2024年其GDP高达9500多亿,相当于每平方公里土地产出超50亿元,同时以一区之力贡献了全市四成的有效发明专利,其专精特新“小巨人”企业数量更是与北京海淀并驾齐驱,位列全国前三。

而深圳湾所在的粤海街道,更是堪称“财富密度之王”。

这里以全市约1%的土地,贡献了全市近20%的GDP,孵化了上百家上市公司,走出了腾讯、大疆等世界级企业,也吸引了阿里巴巴、字节跳动等巨头入驻,总市值一度超过5万亿。

而深圳湾之所以能成为那个最终的“国运级资产”,不仅在于其经济能量,更在于它叠加了第二重、也是最稀缺的属性——一线城市核心区的黄金海岸线。

在中国的一线城市中,深圳的独特之处在于——它是唯一一个核心板块沿着海岸线而建的城市。

与北京的内陆特质、广州和上海的江景豪宅相比,深圳的顶级豪宅分布于深圳湾黄金海岸线上。

这意味着,深圳湾的资产,是经济密度与自然稀缺的罕见交集。

但是从资产价格上,相比于北京上海,深圳的房价是被显著低估的。

深圳全市的商品住宅总存量仅约200万套,大约只有北京或上海的四分之一,这意味着深圳市场一旦预期反转、资金集中涌入,价格的上涨将更为迅速和猛烈。

可能有人会问,为什么近一两年上海5000万以上的顶级豪宅成交量出现井喷,而深圳市场却显得相对冷静?

这并非深圳缺乏顶尖购买力,上海的豪宅热,更多是金融资本寻求避险和短期获利的体现。

而深圳的“冷静”,则是因为这座城市正将更多的资金和力量,投入到科技创新上。从华为的芯片突破,到比亚迪的全球扩张,再到“机器人湾”的崛起……

深圳的资本更倾向于进入创新产业,为未来的资产价值提供更强劲、更具爆发力的后劲。

对于敏锐的资本而言,这正是抄底深圳核心地段核心资产、布局未来的窗口期。

02

谁在重塑深圳湾

很多人对深圳的印象,还停留在“搞钱搞事业”的层面,尤其是在总部密集的深圳湾后海。

但如果你最近几年去后海走走,会发现这个判断可能已经过时了。

实景图

过去这里是写字楼和总部基地,现在越来越像一个7x24小时都充满活力的城市客厅。改变的背后,绕不开一个角色:华润置地。

早在2005年开发之初,华润置地深度协助政府开展后海片区顶层设计,2008年,在深圳市政府统筹规划下,通过政府主导、企业市场化参与的方式,华润置地在后海开启了片区的投资开发、建设与运营之路。

2009年代建深圳湾体育中心“春茧”;2017年人才公园落成;2018年中国华润大厦“春笋”与深圳湾万象城一期亮相;2020年承接深圳湾文化广场代建;再到2022年中标后海中心区智慧城市建设运营服务项目,华润置地已深耕后海中心区20载。

它在这里做的,不是简单的地产开发,而是长周期的片区营造。

一个很直观的变化,是商业。

以深圳湾万象城为核心,一期早已奠定片区的顶奢地位。而即将于明天开业的二期,更是在此基础上的一次全面升维。

深圳湾万象城二期将引入近300个新品牌,其中“首店”超120家,与一期共同构成超500个品牌的庞大矩阵,全面革新城市消费体验。这里不仅规划了美术馆、沉浸式剧院等四大文化场馆,更实现了商业与文化艺术空间1:1的罕见体量配比。

更令人期待的,是深圳湾万象城二期开幕即呈现的“湾区万象艺术季”,它将带来6大艺术主题,100+艺文体验,一场耳目一新的全球湾区城市文化生活盛宴即将领潮登场。

实景图

另一个变化,是文化艺术。

即将水落石出的深圳湾文化广场,为著名设计师马岩松领衔操刀设计,在深圳湾畔塑造大型艺术地景。

作为一座具有全球影响力的设计文化综合体,场馆致力于打造全球设计文化交流互鉴的枢纽、中国设计走向设计的前沿展场和公众设计学习的可生长平台。

资料显示深圳湾文化广场已与英国伦敦设计博物馆(The Design Museum)、法国国家家具档案博物馆、法国装饰艺术博物馆、正式签署战略合作备忘录。这将带来不一样的国际视野和文化体验。

华润置地在这里的布局,实际上是用“商业+文化”的双轮驱动,彻底改变了后海的城市肌理。

它不再只是一个高效的商务区,更提供了一种能与国际都会对标的、丰富多彩的生活方式。过去那个只有“奋斗”标签的深圳湾,正在变得越来越有“生活”。

03

一个时代的藏品

去年年底,后海的一场土拍,让整个市场都看懂了资本的选择。

时隔12年,后海核心区最后一块住宅用地入市,瞬间引爆市场。这场拍卖历经295轮激烈争夺,最终由华润置地与中海地产以185.12亿的总价拿下,创下深圳土拍新纪录。

这场交易的信号很明确:市场对后海核心价值的信心,依然坚定。

而从这块土地上诞生的作品,就是——深圳湾澐玺。

根据土地规划,在后海滨路与东滨路所构成的约2.26平方公里范围内,除了早期的悦府,大规模的住宅用地仅此一宗,未来将再难有大规模的宅地供应。

注:红色为商业用地,黄色为居住用地

从业内流出的规划图看,项目最直观的特点,是它在城市天际线上的位置。

五栋塔楼由北向南,构成一道面向大海的“城市微笑曲线”,正好落在“春笋”旁边。未来,它将成为深圳湾住宅天际线的一个重要组成部分。

2028年以后,每当深圳在世界面前亮相,其中大概率会出现深圳湾澐玺,这是真正在城市封面落子的机会。

另一个更有意思的细节,是深圳湾澐玺和后海片区的完美融合。

在政府的整体规划下,后海早已布局了一条长达2公里的空中慢行长廊——深圳湾大街,旨在串联片区内的顶级商业、文化和休闲配套。

这意味着,未来从深圳湾澐玺出发,业主可以步行通达深圳湾万象城、深圳湾文化广场、中国华润大厦“春笋”以及人才公园。

这些顶级的城市配套,从需要专门前往的目的地,变成了日常生活的一部分。

华润或许还会整合旗下的商业、文体、艺术等资源,形成项目的专属权益包。这在传统的物业服务之外,提供了一种新的可能。

接下来,市场的目光会聚焦在两个时间点上:

9月30日,深圳湾万象城二期正式亮相,片区的生活配套将进一步升维。

10月,深圳湾澐玺的艺术会客厅即将开放,一个时代的序幕即将拉开。

每一轮财富浪潮的更迭,都会诞生全新的价值高地。

当“科创造富”取代“金融造富”成为时代主旋律,深圳湾澐玺的价值便已超越资产配置,成为国运崛起的具象化表达,是与国家命运同频共振的历史性选择。