博时基金的人才与薪酬 博时基金公司待遇怎么样 博时基金应届生薪酬

作为业内管理规模超万亿的“老十家”基金公司之一,博时长期以来以“稳健”“专业”著称,但是近年来出现一些人才出走的现象。

博时基金的人才与薪酬

吴楠

基金经理与薪酬再次成为市场关注焦点。

2025年7月,一则关于博时基金薪酬数据疑似泄露的传闻在业内迅速发酵,将这家管理规模超万亿的老牌机构推至舆论的风口浪尖。

面对这场突如其来的风波,博时基金相关人士第一时间做出回应,明确表示流传的数据不实,不符合实际情况且涉及个人隐私和商业机密,公司已第一时间报警,目前正等待进一步的调查结论。与此同时,博时基金迅速启动危机公关,多篇相关报道文章因“侵犯名誉/商誉/隐私/肖像”被下架处理,以平息这场舆论风暴。

01. 固收与权益之变

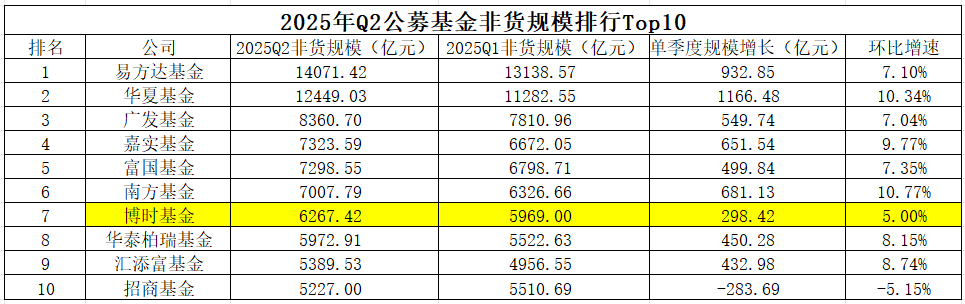

Wind数据显示,截至2025年二季度末,博时基金共管理394只公募基金,管理总规模逾10857亿元,剔除货币基金后,公司的非货基管理规模为6267亿元,在行业中位居第7。

从环比数据来看,二季度博时基金非货基规模增加了298.42 亿元,增速为5%,数据看上去不错。观察今年上半年数据,基金整体规模保持稳定略微出现缩水,资产总规模从10916.28亿元滑落至10857.69亿元,非货规模也从6307.80亿元降至6267.42亿元。

规模变化的背后,是公司固收与权益类产品表现、基金清盘数量等多重因素交织的结果。

在债券业务领域,博时基金作为行业内较早布局且实力较强的资管机构,此前已构建起一定的产品与规模优势。但是二季度数据显示,债券型基金环比增加100亿元,上半年整体规模缩水290.65亿元。

具体产品来看,旗下债券基金表现分化,部分产品如博时信用债ETF(159396)受到市场认可,资金流入强劲,成立不到半年时间规模便突破100亿元,仅二季度规模就增长了84.38亿元。

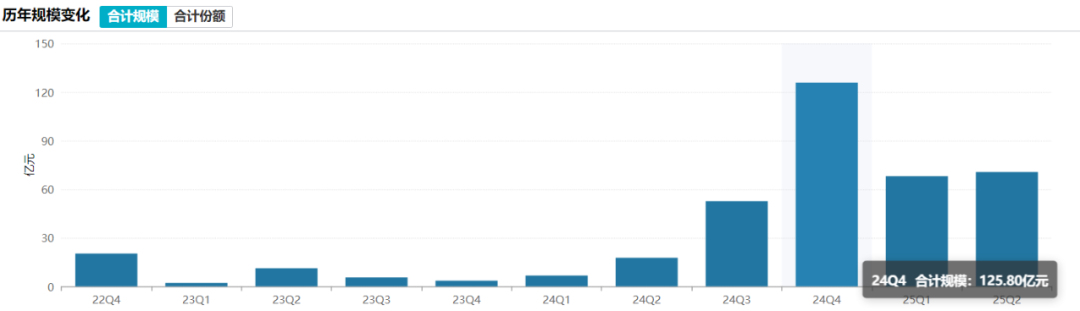

但同时,也有不少产品因市场调整或业绩欠佳遭遇投资者赎回。例如今年年初,由于央行暂停国债买入操作,资金利率持续走高,短端利率出现较大幅度调整,博时安悦短债在一季度遭遇份额急剧下降,净赎回54.57亿份,基金规模从年初的125.8亿元锐减至二季度的70.59亿元。

博时安悦短债基金规模大幅缩水 图源Wind

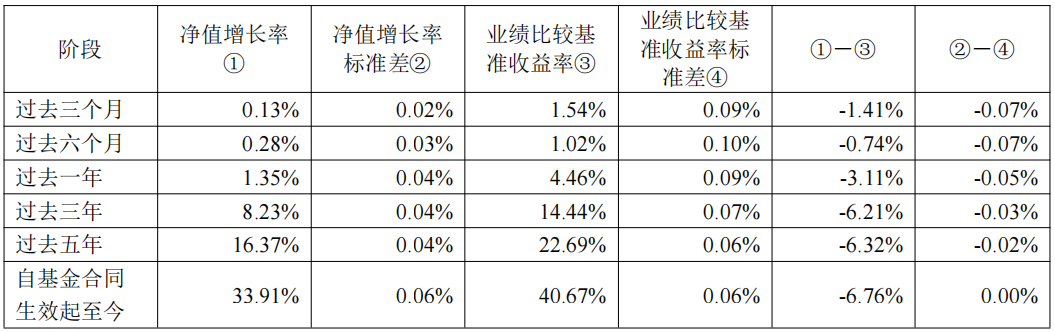

博时丰庆纯债债券基金在今年上半年也面临赎回,规模从年初的5.24亿元大幅缩水至二季度的0.51亿元,核心原因或在于其业绩长期低于业绩比较基准,且未有明显改善的迹象。从基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比来看,无论是过去三个月、六个月、一年、三年、五年还是自基金合同生效起至今,博时丰庆纯债债券A类和C类的净值增长率均低于业绩比较基准收益率。

过去一段时日内博时丰庆纯债债券A的净值增长率情况 图源基金财报

而在权益类领域,尽管这几年博时基金发布了多只股票型ETF,推动了股票型基金规模的增长,但整体的权益类产品规模受市场环境、投资策略等多重因素影响,仍出现一定程度的缩水:截至2025年二季度,股票型及混合型基金的管理规模已从2021年最高时的1857亿元,降至当前的1238亿元。

此外,基金清盘也直接导致公司规模减少。2025年上半年,博时共有7只基金清盘,其中大部分基金是因为在一定时日内出现基金资产净值连续低于五千万元的情形,触发了《基金合同》中约定的基金终止条款。

今年上半年博时基金清盘基金 图源Wind

02. 博时的人才流动

这种规模变化的现象,与近年来博时基金频繁的人事变动不无关系。

Wind数据显示,从2023年至今,博时基金的管理层变动较多,副总、财务负责人、总经理、督察长等核心岗位均先后经历更迭。其中,2023年11月,曾二度回归担任总经理的高阳,在任职不满三年后再度离任,随后转赴天弘基金接任总经理一职。在董事长江向阳代任总经理六个月后,博时基金才迎来新的掌舵人——出身招行的张东,张东在银行财富管理领域积累了丰富经验,但其简历中并无直接涉足基金投资领域的相关经历。

管理层的动荡之外,投研核心团队也出现一些变化。从2024年至今,博时基金已有9位基金经理离职,其中不乏一批长期任职、经验深厚的资深投资骨干。

例如,2024年12月25日,有着博时主动权益“一哥”之称的沙炜因个人原因离任,其在博时基金任职长达16年,管理公募基金9年之久,堪称博时主动权益的重要人物。但其离任并非传统意义上的“功成身退”,相反,由于其管理的基金业绩长期低于市场预期。Wind数据显示,沙炜卸任前管理的8只基金产品有6只任期内回报率为负。

沙炜历任管理的基金产品业绩 图源Wind

目前博时基金管理规模居前的主动偏股基金经理分别是蔡滨、陈鹏扬和吴渭,三者分别担任博时权益投资不同部门的总监和副总监职位,管理规模均在60亿左右。从在管产品成绩来看,三者的业绩呈现分化:早期管理的基金业绩优异,但2021年后接管的基金大多业绩惨淡。如蔡滨管理的博时产业新动力A任职回报超过166%,但博时产业慧选A亏损超12%;陈鹏扬的博时裕隆A收益达132%,而博时成长领航A亏损近30%。

陈鹏杨历任管理的基金产品业绩 图源Wind

作为业内公认的固收大厂,博时基金也面临着固收人才的变动,且离职人员多集中流向同业头部机构。

2024年2月2日,固收老将王申正式离任,其于2015年加入博时基金,在近9年的任职期间,历任宏观策略部总经理、固定收益研究部总经理、研究总监等多个关键岗位。Wind数据显示,王申于2015年5月份开始担任基金经理,在博时期间管理过30只基金产品,且多以中长期纯债型基金为主。2022年之前,其管理的基金业绩表现出色,例如成立于2016年的博时鑫泰A任职期间回报率高达43.13%。然而,2023年后受债市波动与策略调整影响,其业绩出现明显下滑,2024年王申离任前夕卸任的8只基金产品中,有5只基金任职回报率为负。

值得一提的是,王申从博时离职17天后加入中欧基金,并于同年8月开始管理基金。相较于之前在博时的“一拖多”,目前王申在中欧仅管理一只基金,专注度显著提升,不到一年时间任职回报就超过10%。

王申历任管理的部分基金产品业绩 图源Wind

同年10月,固定收益投资一部投资副总监黄海峰也选择离职,他在博时基金任职近八年,历任管理过40只基金,任期回报几乎全线飘红,其中博时安盈债券A在七年的任期总回报高达27.16%,超越基准回报15.80%。黄海峰离职后加入中欧基金,现担任固收投决会委员及现金短债组组长。

黄海峰历任管理的部分基金产品业绩 图源Wind

更早之前,被誉为博时固收团队“灵魂人物”的邵凯已于2023年转投中欧基金。这位在博时基金任职长达23年的老将,从债券组合经理助理一路晋升至公司副总经理,深度参与了博时固收投研体系的搭建,也见证了博时固收业务从起步到成为行业标杆的全过程。

值得注意的是,与邵凯同年“转会”中欧基金的,还有原博时基金董事总经理兼固定收益投资一部投资总监、基金经理陈凯杨,以及原混合资产投资部投资总监助理、基金经理邓欣雨。两人均在博时基金任职超过十年,是固收与混合资产投资领域的中坚力量。

03. 博时的薪酬

作为业内管理规模超万亿的“老十家”基金公司之一,博时长期以来以“稳健”“专业”著称。近年来人才的变动,是个人职业选择或市场周期波动?还是公司治理机制面临的挑战?

邵凯在博时任职期间曾强调,“资产管理公司的核心竞争力还是人,所有的架构、流程和管理都是围绕人来进行的。”他提到,尽管行业人才流动加剧,但在博时工作让大家感受到良好的企业文化和平台氛围,“大家一起做共同喜欢的事情,工作默契,而且博时为核心人才提供的待遇和发展机会仍然具有很强的竞争力和吸引力。”

从这些年核心投研人才频繁流向同业头部机构的现象来看,内部的激励体系或与人才的预期有一些差异,这一差异或与近年来金融行业推行的“限薪管理指引”存在一定关联。

自2022年起,监管层对金融机构薪酬管理提出更高要求,强调薪酬与长期投资业绩、合规与风险管理等相匹配,并明确要求建立绩效薪酬追索扣回机制,防止短期激励过度。这一政策导向虽旨在引导行业长期健康发展,但也客观上压缩了基金公司在薪酬设计上的灵活性。

在这一背景下,部分头部基金公司通过股权激励、利润分享等多元化手段留住并吸引核心人才,而博时基金在相关机制的创新与落地方面或显得相对滞后。

最典型的莫过于中欧基金,作为国内第一家实现员工持股的基金公司,中欧基金常以员工持股吸引行业优秀人才。天眼查数据显示,邵凯和陈凯杨入职中欧基金后,分别认缴90万元认购3.5%的上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)股份,该公司又持有中欧基金8.5%的股份。这种深度绑定机制,对追求长期职业发展的投研人才具有一定的吸引力。

邵凯和陈凯杨间接持股中欧基金部分股份 图源天眼查

此次闹得沸沸扬扬的薪酬数据,博时基金称该文件数据不实,并同时报警处理。某种程度上,薪酬问题不只是“发多少钱”的技术性安排,而是公司治理的综合体现。■