音乐产业的黑色幽默:学的人比听的人多 音乐产业的黑色幽默:学的人比听的人多

原文标题:《中国音乐市场之困》,题图来自:视觉中国

讨论别的领域,说市场,都能从经济学角度去分析,供需关系、行业周期之类的。

到了音乐领域,对于很多人而言市场就不是市场了,变成了审美战场,芭乐垄断,套路、抄袭,风格鄙视链,山猪细糠论vs喜闻乐见论直接开战。

结果就是,讨论中国音乐市场,不讨论产业,讨论的是曲风、内容质量,最后往往得出的结论是中国人(或者一部分)审美有问题。不是听众审美有问题,就是行业、生产者审美有问题,要么就是创造力有问题,这样类似的回答被顶到高赞,多少有点替老百姓情绪泄愤的意思。

这个思维方式倒是不丢人,我以前也是从这个阶段过来的。看到华语乐坛被某些东西淹没,看到创作人彼此模仿、产业链毫无想象力,然后再听两张欧美名盘或者硬地新专,觉得“哇,这才是审美”,得出的结论自然是,听众没审美、创作者没追求、行业没品味,整个土壤长不出好东西。

但后来我越来越觉得这套思维解释力太弱。它没有指出为什么会这样,只是在批评既成现象,还挺像当年国人的劣根性那套说法的。

一

我记得之前跟一个老外同行聊过,我说中国的音乐圈,从某种角度看其实就是一个庞氏骗局。尤其是拜师学艺这套系统,目的只有一个,自己成了师傅,再收下一代的拜师费。一小圈人不断地把同一套技术规范、审美固化下来,然后塑形下一代。下一代人付费进圈,学的东西其实也就是上一代传下来的入场券。

当然,那位老外同行听我这么说也挺震惊的。他说:“你不能这样看吧?音乐又不只为了利益,有人从小学钢琴,长大去当个lounge piano playe,在part time带带学生、偶尔接点gig,当当freelancer,陪钢琴很久,不也挺好吗?”

我忽然意识到一个问题:我们对整个音乐认知的完全不同,国内这整个体系,好像根本不是这么一回事吧?

先说艺考,有人是真的热爱艺术、为理想奔赴一切,但大多数艺考生的路径,其实是把艺术当成一种剑走偏锋的常规升学策略,文化课上不去,走艺考试试,而不是非音乐不可。只要不是音乐世家,很多家长从小花大钱逼孩子练琴、考级,但真到孩子要选择艺考这条路时,他们反而第一个反对。为什么?因为练琴是为了气质、为了素养、为了能让自己的孩子成为“别人家的孩子”,但走艺考就是职业选择、涉及现实投入产出比了,以及,“可惜了”。

那位老外后来又补了一句,态度特别诚恳。他说:“音乐、艺术的存在本身就是价值,不是所有东西都要转化成收益才能成立啊。为什么老是用那种‘有没有用、能不能赚钱’的标准去看待艺术本身呢?”

这理论我其实当时也无比认可,其实现在也很认可,相当于用一种很崇高的艺术观杀死了比赛。

但是后来想想,我们说的其实不是一个事,我们生活的环境不一样,面对的音乐场景也完全不一样,对着一个断供了价值闭环的市场讲普世理想,何其何不食肉糜。

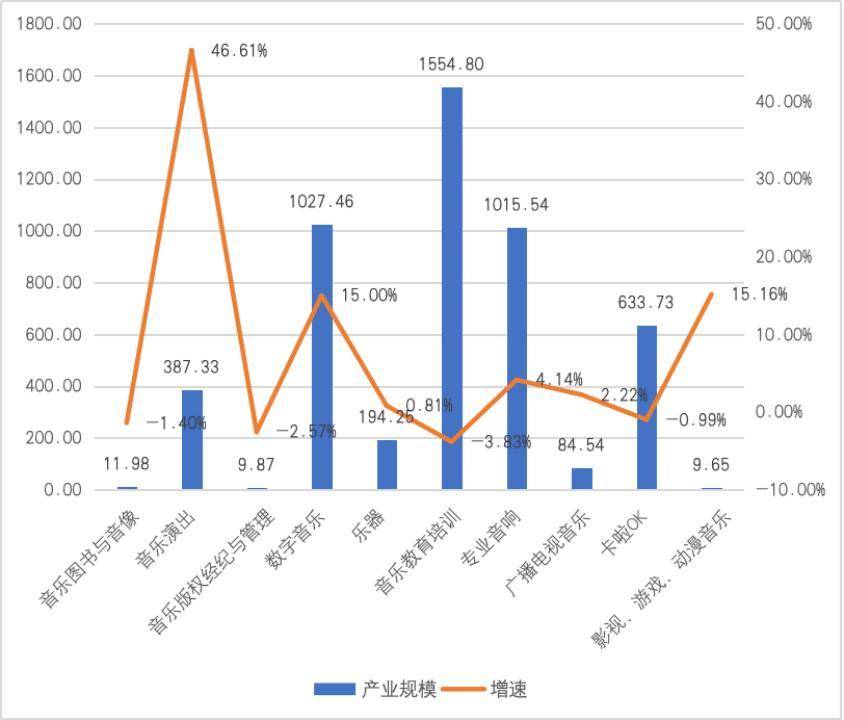

实际上国内的数据是什么呢,2024年音乐演出总体市场规模达387.33亿元,数字音乐产业规模达到1027.46亿元,而音乐教育培训产业总产值为1554.8亿元。这才是现实,朋友们:做音乐、听音乐、卖音乐的总和,都比不上学音乐、教音乐的。

二

这是什么概念?是一个不靠作品、也不靠听众,而靠“进行业的幻想”来驱动的大市场。

说到畸形,我想问问,隔壁的韩国畸形不畸形呢?其实我打出这两个字就已经绷不住了,这是一个典型没有音乐产业,只有偶像业的畸形存在。

现在这个阶段可能是SM、JYP、YG、HYBE四足鼎立,一个平均五人团体从训练到出道的总投入成本5~9亿韩元,然后你会发现,每组团体都极度可复制、千人一面,所有的训练、包装、运作逻辑高度标准化整个产业链的意义,只集中在不到十组有大爆款的偶像团体身上,而且还是出海导向型的。这个生态不仅仅是没有主流之外的东西,乃至稍微偏离一点这个都极其难活——比如说如果不是以团体形式存在,solo的爱豆都很难存活比较长的一段时间。

如果这不算畸形,什么才算?

但问题来了,从极端市场的角度看,韩国这套东西,它就是成立的。它有海外市场、有资本回报、有拿得出手的整套产业逻辑。哪怕你说它是畸形,那也是一个异化的成功体系。其实要说畸形,抛开培训不谈,中国音乐市场可以是畸形的,与世界脱轨的,但是畸形的问题不在这里。

我觉得最大的是因为缺乏线下市场、音乐场景。这才是真正让中国狭义的“音乐”产业脱节、内循环不成立,要靠非音乐周边的其他产业输血的根本原因。

摘自《2024华语数字音乐年度白皮书》腾讯每年都发布的华语数字音乐年度白皮书,其实成了不少人了解整个音乐产业的一个认知窗口。我以前也把它当成整个音乐行业的白皮书,实际上我是在写这个回答的时候突然意识到,哦,这只是“数字音乐”的白皮书。

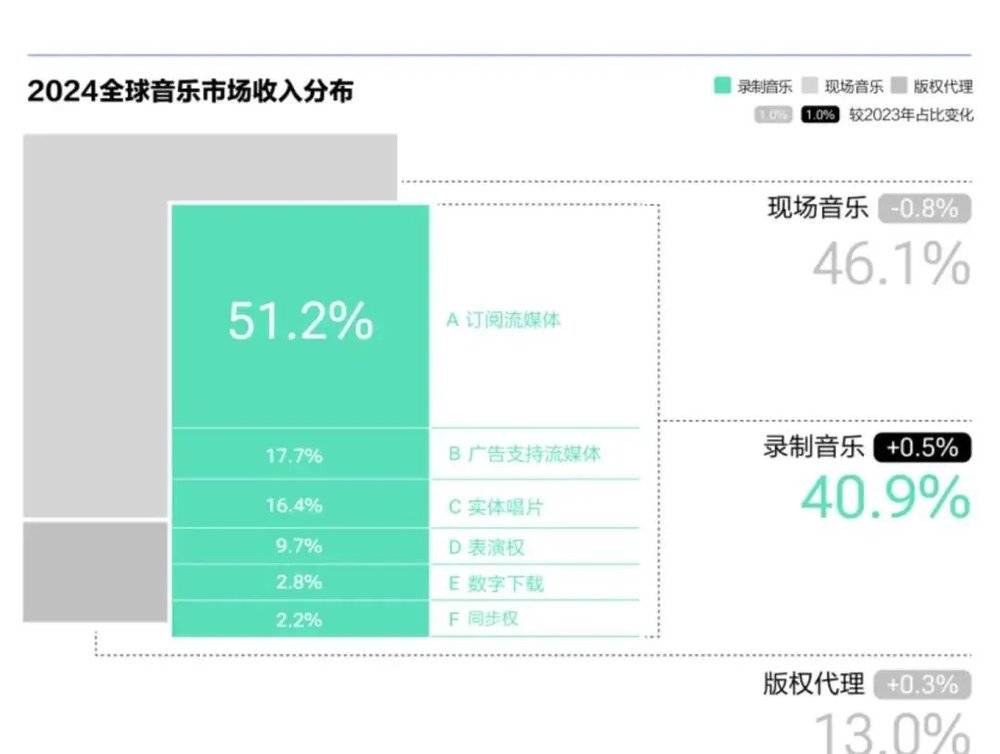

比如说去年的这册,一打开,第一章开宗明义,“全球音乐现场演出仍然是最大收入来源”(注意“仍然”二字),全球音乐市场收入达762亿美元,其中现场音乐以46.1%的占比稳居最大收入来源,录制音乐收入占比40.9%。

紧接着就是录制音乐增长越来越靠订阅流媒体撑场子,然后重点讲中国人在流媒体上的音乐消费习惯,再然后就是中国对全球其他国家的音乐消费情况(基本上就约等于线上流媒体的数据情况)……

其实我能理解,整个白皮书无非想塑造一个传统vs未来的叙事,线上是产业未来,增长最快,要“竞争过”线下。赚钱嘛,不寒碜,腾讯音乐做的主要是线上生意,企业要盈利,这能理解,毕竟中国线下演出场景薄弱,靠现场赚钱不现实。当然,现在腾讯音乐也在加紧布局线下,但在讲资本故事的时候,说成数字音乐和流媒体才是未来,没毛病。

三

但问题是,这样真的就是可持续的吗?

为什么我在思考这个问题,因为我自己有经历可以佐证的。

如果在海外做A&R(Artist & Repertoire,艺术家与曲库开发,其实就是签人、买歌,说好听点当年叫所谓的“星探”,说难听点是最底层的合同工)是怎么做的?我不熟悉的地方我不敢说,但是至少西方是这样的。像chartmetric、socialblade这种数据库,能看一个艺人或内容创作者的增长曲线、受众画像、转化率等等,确实是用得上的。

但这也不是全部,真正核心的,还是人得要去线下看,要去见面。

去Club、Music Festival、Livehouse,现场看一个艺人有没有舞台张力,能不能调动观众,能不能撑住一整套liveset,和艺人通好气,在后台聊他们的音乐思路、对自己的职业规划。这些是靠经验、品味、嗅觉判断的,不是靠Excel给答案。很多欧美的label,A&R的底子就是这个。

一个成熟A&R往往要负责几位艺人,从音乐风格、制作搭配,到发展定位甚至行业教练式的沟通,都是他们的职责。这套判断体系,本质是线下驱动的。没有现场,就没有足够密度的信息输入,也就没有判断力。

同时,音乐人也不全靠等签约公司来捧,全部都是自己主导的,去找manager、经纪团队、label、粉丝和社交媒体运营、PR、版权团队、booking agent,来帮自己构建职业路径。这些团队是围绕艺人服务的,不是艺人依附团队。哪怕是签大厂,也常常有独立的经纪公司、PR、公关团队同时服务。

这个机制能成立,是因为巡演在跑,演出在接,scene是活的,艺人的价值不止活在线上录音市场里。

回头看国内,问题的根子其实很简单。

别看《中国新说唱》这综艺之后“厂牌”这个词被说得很大众化,好像“中专毕业不是进厂就是进厂牌”一样,其实真正有厂牌意识的公司寥寥无几,抛开娱乐公司之外,大多数所谓音乐公司,其实是做爆款变现的。A&R我觉得更像大厂所谓的数据中台,看平台榜单、短视频转化率、粉丝数据,完全靠数据指挥,而且自己是有个很明确的数据KPI来卡的,至于这个艺人的风格是什么,合不合厂牌调性,未来的职业发展是不是厂牌能提供好风凭借力的帮助,who tm cares……

从长期经济利益角度看,这些点才符合厂牌利益最大化。一个有成长路径的艺人,可以帮你持续产出内容、参与巡演、拓展商业合作,而不是一个爆款吃一辈子;一群风格相近的艺人容易一起玩、合作、交叉曝光、互带流量;观众对你的厂牌有了认知,比如“这个厂牌出的人都有某种气质”,那么你下一次推出新人,获取信任和注意力的边际成本是下降的。

而厂牌一定是线下逻辑,你要艺人之间能合作,那他们就得至少能同台演出、能在一起搞camp;你要观众对厂牌气质有认知,那他们就得在Livehouse、音乐节反复接受你这个体系;你要艺人能持续创收,就不能只靠数字平台的广告分成,而要靠线下门票、周边、电商、赞助、衍生IP。

但对于以平台为主导的市场思维来说,我就是你们收入的全部来源,你们怎么玩都逃不出我的手掌心,反正流量、转化、曝光,全都在我这边,谁发都一样。

所以平台就是爆款的保护伞,谁敢重金all in去签人、养人、推人?别说什么长期了,能活下来才是第一命题。

没有线下空间,没有演出氛围,没有真实的粉丝场景,那自然是只想要把爆款单曲的版权握在手里当摇钱树了,至于非爆款的东西,谁会在乎呢。最后音乐产业就变成了流量生意,大家只发潜在爆款投流爆款,不管艺人能不能继续长出来。艺人是谁不重要,只要这首歌的数据是我的、版权在我这儿就行。

平台是最不需要音乐人的,它早早发现流量是资源,而且是有投资属性的,所以它只需要能给它创造流量增量的内容,而不是只分蛋糕的东西,还是那句话“你不干有的是人干”。

而这只是前两个数字(音乐演出、数字音乐)比例的问题,甚至还没触及第三个数字。一旦你把音乐培训的产值放进来看你就会发现,中国的音乐产业不是在产音乐,而是在产“想靠音乐上岸的人”。

如果一个国家的影视产业,拍电影赚不到钱,票房惨淡,已经没人拍了,但艺考培训班遍地开花,大家都在“培养未来的明星、导演”,这都可以成为一个荒诞剧的剧本设定了。

而我国的音乐,没人觉得不合理,音乐本应是听众驱动、市场驱动的,但在这里,最大的钱却是从“想进来赚别人钱”的人身上赚的,多少有点黑色幽默吧。

本内容为作者独立观点,不代表虎嗅立场。未经允许不得转载,授权事宜请联系 hezuo@huxiu.com

本文来自虎嗅,原文链接:https://www.huxiu.com/article/4652464.html?f=wyxwapp