一代人的噩梦 一代人的噩梦 沉睡千年的梦魇

图:simonbailly

最近读了一本小书,挺有意思。叫《相性》。

是日本演员 三浦友和 写的自传。

他更知名的是——日本女星山口百惠的老公。

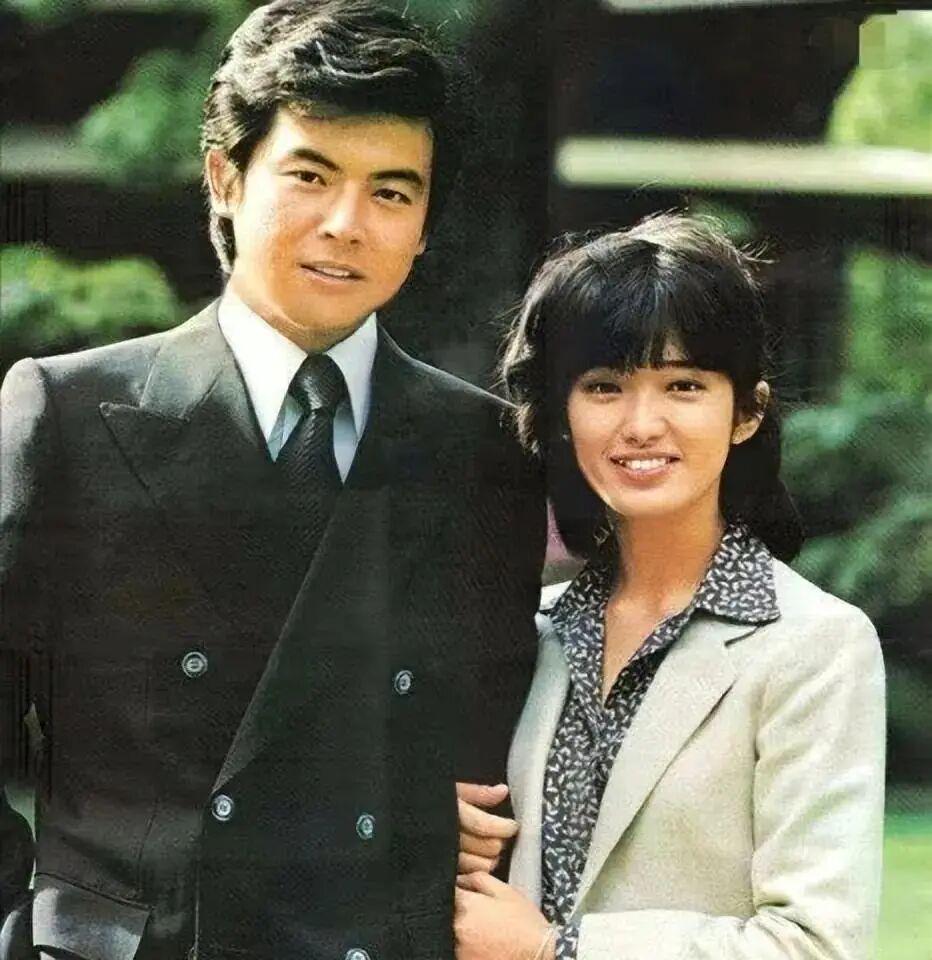

俩人年轻时长这样:

为啥有意思呢?自传里提到了一个细节:

房子。

1987年为了孩子上学,山口百惠和三浦友和在东京买了一块地,盖了新房子。

但办了一笔超大房贷,要35年才能还清。

经济压力max~~

“当时正值泡沫经济时期,无论哪里的土地都是价格暴涨,我们是在地价最贵的时间买的地,建的家,借了相当一大笔款,要35年才能还清,至今还在还房贷”。

(至今指写自传时的2011年,现在应该还清了)

没几年,日本经济泡沫就破裂了。

现在房价应该还没涨回去吧...?

“至今想起来,仍然觉得新家是一件昂贵的商品”

糟糕的是,三浦友和结婚之后工作机会不断减少,进入了事业低谷期。

老婆也早就隐退了。

房贷超过了他的偿还能力。

三浦友和想到了卖房止损,但又有偶像包袱,怕被媒体骂

正难受时,他接到了一个救命的广告——

有家日本西服企业找他当代言人,一代言就是38年,直到今天。

帮他解决了还贷危机,不用卖房自保了。

事业也慢慢回暖。

三浦友和说,很感激这家公司。

有多感激呢——

“我晚上都不敢用脚对着广岛睡觉”

因为这家公司的总部就在广岛

我好奇,特意搜了一下,这家公司的董事长今年还和三浦友和对谈,穿上漂亮西服。

商业互吹了一波。

三浦友和专门又cue到了这次卖房危机——

“现在房子还能保住,多亏了贵公司啊”

被房价重创数十年,掉进了时代的裂缝。

你看。

哪怕是明星也有心理阴影呢

二

我只是随手翻翻这本书,也没太留意。

突然想起它来,是因为最近看的另外一本书《以日为鉴》

B站的一位知名UP主写的,书里专门写了日本在“失去的二十年”里,发生了啥?

比如大学生毕业即失业、找不到正式工作只能当派遣工、临时工。

在日本叫——就业冰河期。

一直持续了十几年。

作者说——

“就业冰河期间,全日本临时员工比例从1993年的19%提升至2003年的32.4%,此后日本每三个人就有一个是临时工”

日本70后的整整一生被牺牲了。

“就业冰河时代的大学毕业生至今都是日本平均收入最低的群体...那批大学生们花了30年都没有走出就业冰河期。”

年轻时赶上了就业冰河期——

怎么办呢?

他们不婚不育,在家啃老,当御宅族...

成为垮掉的一代。

现在日本经济重新回暖了,但企业宁愿返聘老一代、高薪培养下一代。

也不愿意重新培养“中年废材”

他们又继续被放弃。

“如何保障他们的养老,已经成为日本最大的社会问题。”

看到这里,我突然想到了。

他 就是70后啊, 47岁不婚不育不买房。

看完这本书,我对抠抠哥疯魔一样攒钱,哪怕达成了1亿(日元)目标,还是不敢辞职的行为,有了一个新认知。

因为一辈子都比上不足,比下也不足。

心理阴影实在太大了吧。

话说抠抠哥最近如何了?

我瞅了一眼,他已经攒到1.23亿了(近600万人民币),并且因为脑血管破裂,都已经进医院抢救一回了。

还舍不得辞职呢。

仍然在孜孜不倦工作ing

三

90年代时,日本也有过考公热。

《以日为鉴》这本书就提到——

当年“公务员因为稳定被捧上神坛,大学生们将其称为神的职业,就连日本第一大学东京大学的毕业生,也以成为一名公务员为荣。”

作者说:

在竞争最激烈的时候,大学生需要从大一就开始准备公务员考试了。

这让我想起今年高考时,看到的一篇文章。

标题叫——

咱们比当年的日本人还卷哈。

让我有点意外的是,作者说,日本的考公热,只持续了十年。

差不多90年代结束,考公人数就逐年下降了。

“考公最热时,日本公务员报录比例超过1:30,如今报录比仅为1:3”

为什么呢?

因为政府的财政危机,最终也蔓延到了公务员群体。

养不起这么多人了。

要削减开支。

政府先是大幅解雇了临时工,把一些工作进行外包。

到了1998年(金融危机之后),又开始削减正式岗位、之后又连续五年削减公务员工资。

“公务员工资降幅总计超过40%”

公务员就变成了一个虽然稳定,但人少活多,还不挣钱的苦逼职业了。

最近几年呢,日本经济回暖,公务员就更无人理会了。

命运的起伏啊~

另外两个公认稳定的职业——医生、教师,在日本经济破裂之后,也都各有困境。

像医保控费、药品集采、医生收入跟限制患者支出挂钩...

这些事日本都发生过。

书里也写到了它们导致了什么弊端——药品质量下降、医患纠纷增加...等等。

还写到了日本后来怎么“拨乱反正”。

大伙有空时可以翻翻看看,微信读书APP就能找到~

看完后,我连连感叹:

真是...经济有周期,人无再少年